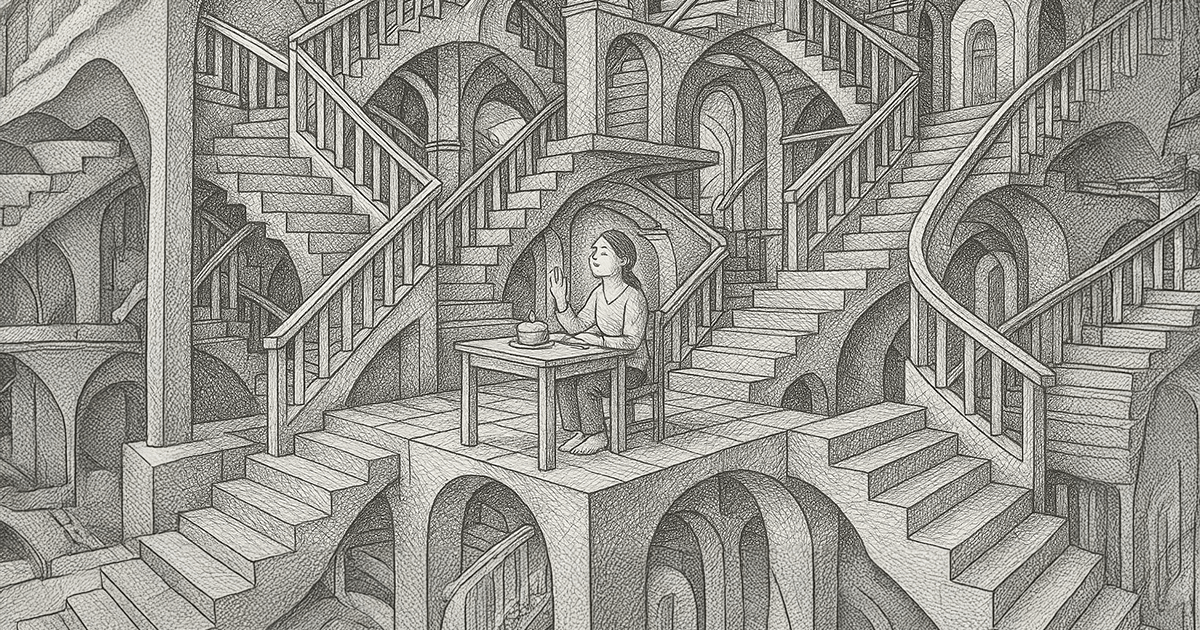

それでも、私たちはここにいる。

血が流れて、腹が立って、欲があって、くだらないことで笑う。

赦しきれないし、忘れられないし、

みっともなく嫉妬したり、羨んだり、取り繕ったりしている。

それを全部やった上で、それでもなお──

「それでも今日をちゃんと生きている」

ということに、どうしようもなく美しさを感じてしまうのだ。

悟りたいと願いながら、また甘いものを食べすぎて後悔している。

空(くう)を知ったつもりで、色(いろ)に翻弄される。

そんな日々のなかに、赦しも、痛みも、愛おしさもあるのだとしたら──

私たちは、ただ「今日を生きている」それだけで、もう十分なのかもしれない。

「あのとき、ちゃんとわかってたはずなんだけどな」

そんなふうに言い訳をするときの“わかっていた”という言葉は、案外あやしい。

たいていの場合、それは“そう思い込んでいた”に近くて、

もっと言えば、“わかっていたことにしておきたかった”という心の都合だったりもする。

愚かだったとは、すぐには思えない。

あの判断も、あの行動も、その瞬間にはそれなりに必死だったのだ。

むしろ今振り返って、「あれは間違いだった」と言える今の自分のほうが、

少しだけ安全な場所にいるだけなのかもしれない。

自分の未熟さや粗さには、たいてい後から出会う。

それが“気づき”というやつなのかもしれないし、

もっと言えば、“赦し”の出発点もそこにあるのかもしれない。

あのとき、傷つけてしまった誰かがいる。

自分を守るためについた嘘がある。

それでも、自分は自分であり続けるしかない。

言い訳も、後悔も、ちゃんと抱えたまま、

赦しが訪れるとすれば、それは「過去を許す」ことではなく、

「このまま生き続けることを、選び直す」ことなのだと思う。

どれだけ満たしても、満ち足りることのない感覚。

「もっと評価されたい」

「もっと成果を出したい」

「もっと意味のあることをしたい」──

そんな“もっと”の渇きが、日々の決断を加速させていく。

面白いのは、こうした渇望は「足りない」と感じたときにだけ起こるわけではないということだ。

むしろ、ある程度は満ちている状態──

肩書も、役割も、数字も、仲間も──

すでに“ある”状態の中でこそ、じわじわと現れる。

「このままでいいのか?」

「次は何を目指せばいいのか?」

問いが問いを呼び、気がつけば“追われるように”未来を消費している。

こうして、足りなさは「事実」ではなく、

「感覚」として私たちを縛る。

誰がそれを教えたわけでもない。

でも、私たちはいつからか“満たされない自分”を当たり前にしてしまった。

そこから抜け出すには、“もっと”を手放す勇気がいる。

けれど問題は、“手放す”ことそのものではない。

それよりも、「もっと」を追う自分を、どこかで愛おしんでいることに気づいてしまう瞬間だ。

つまり、「足りないままの自分」を自分が一番、見捨てられないのだ。

たとえば、金を払って太り、また金を払って痩せようとする──

そんなループに心当たりがあるのは、きっと私だけではないはずだ。

満腹になりたいのか、空腹でいたいのかも、もうわからなくなっている。

欲望の正体を見失ったまま、それでも何かを追いかけている。

なんの妖怪に取り憑かれてるの?って、我ながら思う。

でもたぶんそれが、人間ってやつなんだ。

バカみたいに無駄なことをぐるぐるやって、

そのエネルギーを消費することで、ようやく自分の輪郭を感じてる──

そんな生き物なんだと思う。

だからこそ、やっぱり愚かで、

だからこそ、ちゃんと愛おしい。

欲しいものは、もうずいぶん手に入れてきたはずなのに。

毎日なにかに追われて、頑張って、疲れて、また寝て──

なのに、なにかが物足りない。

なにかを感じていたはずの心が、いつの間にか、鈍っている。

もしかすると──

私たちは少し、不感症になっているのかもしれない。

すぐに退屈する。

すぐに飽きる。

何かを感じたいのに、何も感じられない。

その空白をごまかすように、

“もっと強い刺激”を欲しがってしまう。

赦しとは、そんなふうに“何かを感じられなくなった心”に、

少しずつ感覚が戻ってくるプロセスなのかもしれない。

それは、「許してあげよう」という大人な選択じゃない。

もっと、ゆっくりと温度が戻ってくるようなこと。

たとえば、誰かの何気ない言葉で、

あるいは、ふとした瞬間の風景で、

封じ込めていた感情がじわりと滲み出してくる──

そんな形でしか訪れないものなのだと思う。

赦しは、正義じゃない。

ましてや、他者のための美徳でもない。

それは、自分の内側にある

“もういいんじゃない?”というささやきに、そっとうなずく瞬間なのだ。

怒りも、悲しみも、恥も、後悔も、ぜんぶを否定せずに、

「それでも生きる」という方向に、自分を向けなおすこと。

だから赦しとは、判断のことではなく、

方向のことなんじゃないだろうか。

不感症だった心に、感覚が戻ってくる。

それは、痛みも一緒に戻ってくるということだ。

けれどその痛みこそが、私たちを生かしていることの証でもある。

赦しは、痛みを抱えたまま、

それでもなお、今日という日に加わること。

「ごめん」と言えなくても、

「ありがとう」と言えなくても、

それでも今日を終わらせる。

そんなささやかな合図のようなものかもしれない。

その言葉の意味を、どこかで聞いたことはある。

すべての現象は空(から)であり、空なるものが色(形あるもの)として現れている。

だから執着から自由になれ、と。

とはいえ、そんな理屈を知っていても、

今日も私は、甘いものを食べすぎて後悔しているし、

誰かの言葉に一喜一憂しているし、

SNSの“いいね”の数でちょっとテンションが上下している。

たぶん私たちは、「空を理解したつもり」で、

「色を生きること」に抗っているのだ。

静かに微笑む悟り顔をして、

ほんとうは何も感じたくないだけだったり、

痛みや怒りを“手放すべきもの”として片付けてしまったり。

でもそんな自分を見て、ふと疑うことがある。

「それ、死んでからいくらでもできるんじゃね?」

そう思った瞬間があった。

“無になりたい”“静かでありたい”“超越したい”──

その願いはたしかに高潔かもしれないけれど、

今この生を生ききる覚悟からは、どこか遠い気もした。

それでも、私たちはここにいる。

血が流れて、腹が立って、欲があって、くだらないことで笑う。

赦しきれないし、忘れられないし、

みっともなく嫉妬したり、羨んだり、取り繕ったりしている。

それを全部やった上で、それでもなお──

「それでも今日をちゃんと生きている」

ということに、どうしようもなく美しさを感じてしまうのだ。

だから思ってしまった。

釈迦って、もしかして、〇カなんじゃね? ……なんて。

もちろん、本気でそう思っているわけじゃない。

ただ、“この生を突き抜けた人”に対して、

いまだこの世の泥の中でもがいている私から出てきた、本音のジョークだった。

「空即是色」。

空を知っても、色を生きる。

赦しも痛みも愚かさも、そのまま持ったまま、ここで呼吸をしている。

それだけで、いいじゃないか。

それだけで、ちゃんと、生きているんだから。

「うちは風通しがいいって、言われるんですよね」

彼はそう語ったあと、自分でその言葉に小さく首をかしげた。

それはたしかに“そういう空気”でつくられた職場だった。

笑顔もある。報連相もある。反論も一応できる。

でも、どこかが不自然だった。

誰かが本当に迷っているとき、

誰かが納得していないとき、

誰も、口を開かない。

議論の場では意見が出る。

けれど、それは「言っていいこと」の範囲を出ない。

「何か言いにくいことって、ありますか?」

ある日、そう訊かれたとき、

彼は反射的に「特にないですね」と答えた。

でもそのあと、なぜか胸のあたりがざわついた。

“自分自身も、誰かにとっての言いにくさの一部なのかもしれない”

そんな思いが、ふと頭をよぎった。

問いが届くとは、どういうことなのか。

それは、「答えられる問い」に出会うことではなかった。

むしろ、自分が見ていなかった視点が、

急に目の前に差し出されるようなことだった。

セッションのあと、

彼は部下と話すときの自分の表情が、気になるようになった。

口を挟むタイミングが、一瞬だけ遅れるようになった。

風通しをつくっている“つもり”と、

風が通っている“実感”のあいだには、

ずいぶん距離があることに、ようやく気づき始めたところだ。

特に困っているわけではなかった。

仕事も順調で、それなりに任されていたし、

人間関係も大きな問題はなかった。

強いて言えば、忙しさのわりに、

手応えがある日とそうでない日の差が、

最近ちょっと大きい気がしていた。

セッション前に送られてきたコラムを、

移動中に軽い気持ちで開いて読んでいた。

そこで出てきた問いのような一文に、

なぜかスクロールが止まった。

内容はよく覚えていないけれど、

「自分で選んでいると思ってたけど、本当にそうだろうか」

みたいなことが書いてあって、

なんとなく、それだけが残った。

考えたくて残ったわけじゃない。

たぶん、“思い出させられた”のだと思う。

日々の中で、考えないようにしてきたことを。

べつに答えが欲しいわけじゃなかった。

問いそのものが、ただ残っていた。

あの日から、何かが始まった──

……ような気がしている。

でもそれも、まだよくわからないまま、日々が流れている。

彼女は完璧だった。

資料は整理され、言語化も抜群。

最新のリーダーシップ論も、セルフコーチングも習得済み。

部下の話も最後まで聞くし、自己開示も忘れない。

“できている”はずだった。

なのに、どこかでいつも空回っていた。

目の前のチームが“本当に動き出す感覚”が、ずっと訪れなかった。

信じている理念もある。

正しいはずの姿勢もある。

でも、何かがつながらない。

自分だけが深呼吸をして、まわりは息を止めているような空気。

「みんなは、今、何を感じてるんだろう?」

それを誰にも聞けないまま、数ヶ月が過ぎた。

ある日、セッションで問いかけられた。

──「あなたが“うまくいっている”と信じている、そのやり方は、あなたのものですか?」

彼女は、すぐには答えられなかった。

気づけば、やってきたことのほとんどが

“良いと言われてきたもの”をなぞることだった。

その問いは、答えを求めていなかった。

ただ、自分に静かに根を張っていく感じがした。

すぐに何かが変わったわけではない。

でも最近、

言葉が出てこないとき、黙っていることを自分に許せるようになった。

問いのないまま語るよりも、問いを残したまま立ち止まるほうが、

本当はずっと勇気のいる行為だったことを、いま少しだけ実感している。

彼は、いつも正解を持っていた。

部下に示す指針、顧客への回答、家族のための決断。

迷う前に動くことが、美徳だと信じていた。

ある日、「問いに向き合うセッション」があると聞いた。

正直、それが何の役に立つのか、すぐには分からなかった。

けれど気づけば、彼はその場にいた。

セッションの帰り道、手元に答えはなかった。

ただ、一枚の紙に書かれていた問いが、頭から離れなかった。

──「誰に見せるための“正しさ”を演じていますか?」

その問いは、数日経っても消えなかった。

会議中、ふとした沈黙のとき、夜に一人でお酒を飲むとき。

誰にも言えないまま、彼の中でその問いは形を変えながら残りつづけた。

半年後。

彼はまだ、その問いに明確な答えを持っていない。

けれど、何かを決めるときの速度が少しだけ遅くなった。

立ち止まり、問いを思い出す時間ができた。

そして最近、部下にこう言われた。

「……最近、課長って、なんか言いかけて止まるときありますよね」

彼は笑ってごまかしたけれど、内心ではわかっていた。

その“言いかけた言葉”の裏に、問いがある。

それはまだ形にならないけれど、確かに自分の中に居座っている。