《 アシタカが歩いた道 》

- V字回復を越えて十全に立つ -

プロローグ:

かつて「V字回復」は奇跡の合言葉だった。

だが世界はもう、同じ景色に戻ることを許さない。

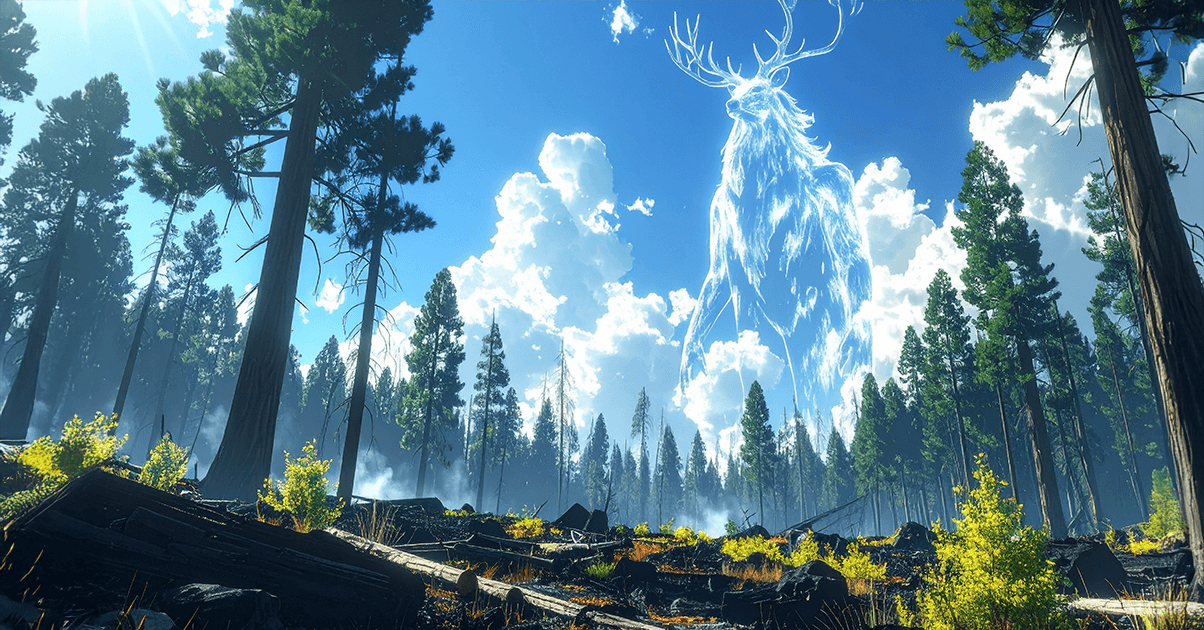

宮崎駿の『もののけ姫』で、アシタカが選んだのは和解でも勝利でもなく、“狭間”を生き抜く道だった。

個人も組織も社会も、喪失を抱えながら新しい姿に生まれ直すしかない。

求められているのは「再生」ではなく「リ・ボーン」。

その選択を迫る時代を読み解く羅針盤が、ここにある。

Vol.0|狭間に残された選択

— 和解でも勝利でもない -

「和解」と「勝利」。私たちは長いあいだ、その二つのどちらかしか想像できなかった。

だが現実の世界も、映画『もののけ姫』の森も、少し違う結びを示している。

あの物語はしばしば「自然 vs 人間」の二項対立として語られ、サンの視点から「森を守る」物語として読まれやすい。

しかし、その読み方だけでは見えない選択がある。

完全には戻らない。だが破壊の連鎖は止められる。

それは、過去を赦すことではなく、未来を壊さないために選ばれる“狭間の合意”。

アシタカはその道を歩んだ。癒しを与えないが、再び燃え上がらせはしない。

その選択の形は、意外にも現代の紛争や日常の裂け目に近い。

Vol.1|V字回復という幻

— 戻ることに取り憑かれる社会 -

■ 失われた道を掘り返す

政治も企業も、何かを失ったとき「V字回復」という言葉を掲げる。

一度落ちても、また急角度で立ち直ればいい。

そうすれば元の景色に戻れる、と。

だがその景色は、本当に同じものなのだろうか。

過去と現在を地続きのものとして扱う発想には、見えにくい前提がある。

それは「同じ条件が続いているはずだ」という思い込みだ。

■ 時代の断層

もののない時代と、ものが溢れる時代。

両者を同じ軸で測ることはできない。

にもかかわらず、かつての繁栄をそのまま再現しようとすれば、歪みが生まれる。

「元に戻そうとする動き」は、すでに別の風景を描き直す行為になっている。

■ 閉ざされた想像力

道が土砂で塞がれたとき、多くの人は普通なら迂回を考える。

遠回りでも、別の道を探そうとするだろう。

だが、いま多くの人が求めているのは迂回ではなく、土砂の撤去だ。

なぜなら、その道こそが「慣れ親しんだ安全な道」だからである。

未知の道に踏み出すよりも、失った道を取り戻すほうが安心できる。

「別の道があるかもしれない」という発想よりも、「前に戻れば大丈夫」という執着が勝っている。

その執着こそが、視野を狭めている。

■ もののけ姫に映る同じ構図

『もののけ姫』に描かれた「自然 vs 人間」の対立も、実は似ている。

サンは森を守ろうとし、エボシは人の暮らしを守ろうとする。

立場は異なるが、どちらも「これまでの延長」を望んでいる。

森を永遠に守る秩序。

人を拡張し続ける秩序。

その意味では、サンですら秩序の側に立っているように見える。

Vol.2|狭間を歩む者

— アシタカの選択が示すもの -

■ 秩序と秩序の間で

サンは森を守ろうとし、エボシは人を守ろうとする。

そのどちらも、突き詰めれば秩序の延長にすぎない。

だが、アシタカは違った。

彼はどちらかを選ぶのではなく、両者の間に立ち続けた。

それは中立という安易な態度ではなく、どちらの痛みも引き受けながら歩む姿勢だった。

■ 十全者のまなざし

アシタカは「正義」を振りかざすのではなく、森の怒りと人の欲望の双方を見据えた。

その眼差しは、一方を排除することなく、矛盾を抱えたまま生きる道を模索するものだった。

固定された答えを示さず、その時その場にふさわしい選択をし続ける。

それは「完璧さ」ではなく、「十全さ」に近い。

■ 狭間の合意

物語の終盤、森と人は全面的に和解したわけではない。

サンは「人と共には生きられない」と言い、アシタカは「それでも君は森で生きろ」と応える。

そこには妥協も勝利もない。

ただ、破壊と報復の連鎖を止める「狭間の合意」が生まれただけだ。

それでも、その一歩は確かに次の可能性を開いていた。

■ 現実の風景に重ねる

この構図は、現実の紛争や日常の裂け目にも重なる。

たとえば、長年対立してきた民族同士の交渉。

互いの歴史は消えず、許し合うこともできない。

「忘れることはできない。だから互いに顔を合わせない」――そんな合意に落ち着くことがある。

共に生きることはできなくても、殺し合いを続けないために選ばれる形だ。

また、交通事故で家族を失った遺族の話がある。

加害者からは毎月、償いのためのお金が届く。

しかし振込通知に記された加害者の名前を見るたびに、失われた家族を思い出してしまう。

遺族はやがて「もう結構です。あなたの名前を見るだけで前に進めなくなる」と受け取りを断った。

それは事故そのものを許したわけではない。

だが同時に、加害者が償おうとする姿勢や、十字架を背負って生きるその現実を、どこかで受け入れてもいる。

完全な赦しではなくても、相手の誠意に触れ、一定の線を引いて生き直そうとした。

それが、許しとも拒絶ともつかない“狭間の合意”だった。

和解でも勝利でもなく、報復の連鎖を止めるための選択。

そうした形が、現実には驚くほど多く現れている。

■ 現代への射影

私たちが直面する多くの対立もまた、完全な和解や一方の勝利を望む形で語られがちだ。

だが実際に現れるのは、アシタカのように「狭間を歩む者」が生み出す第三の道である。

それは華やかなV字回復ではなく、痛みを抱えながら続いていく道だ。

だからこそ、再生の幻想ではなく、“持続の選択”としての狭間の合意が、これからの時代には求められている。

Vol.3|持続という選択

— 十全さが開く地平 -

■ 再生の幻想

社会も組織も、人はしばしば「再生」や「復興」、「V字回復」という言葉に希望を託す。

それはすべてを立て直し、元の姿に戻れるかのように思わせる。

だがそこには、至るまでの“経緯”をなかったことにしてしまう危うさがある。

失われた時間や痛みを飛ばして、過去に直結しようとする発想だ。

しかし、元には戻れない。

なぜなら、その経緯こそが「十全」に近づける出来事だからである。

それまでになかった痛みとともに歩む道が、以前と同じはずがない。

むしろ、その痛みが加わることで、風景はより多様さを帯びていく。

■ 十全のまなざし

十全とは、欠けや矛盾を抱えたままでも全体として動的に調和している状態を指す。

森は常に変化し続け、嵐や火災さえも新たな循環をつくる。

そこには「完璧」も「再生」もない。

あるのは、揺らぎを含んだまま動き続ける生命のリズムだ。

アシタカが示したのは、まさにこの「十全のまなざし」に近い。

むしろ「完璧だ」「完全だ」と思う自負が芽生えたときこそ危うい。

その瞬間、人は矛盾を切り捨て、揺らぎを排除しようとする。

だが、それこそが「十全」から最も遠ざかる思想なのだ。

生物学者・福岡伸一が語る「動的平衡」も同じである。

細胞や分子レベルでは、絶えず分解と合成が繰り返され、決して同じ状態に固定されることはない。

それでも全体としては調和を保ち続ける。

「生きている」とは、この分解と合成の循環に身を置くことにほかならない。

■ 持続というかたち

「狭間の合意」は、和解や勝利のような劇的な解決ではない。

痛みや分断を抱えたままでも、報復の連鎖を止め、次へ進むための土台をつくる選択だ。

それは再生ではなく、持続である。

森が変化を繰り返しながら存在し続けるように、人間社会もまた、未完成のまま持続することを選べる。

■ 現代への応答

気候危機や地域紛争、企業の組織変容。

どれも「完全な解決」や「過去の再現」は望めない。

だからこそ、十全というまなざしを持ち、「持続の選択」を探ることが必要になる。

それは派手さや劇的な勝利を伴わないが、長く続くための確かな道だ。

アシタカが示したように、狭間を歩む姿勢の中にこそ、これからの時代を生き抜くためのヒントがある。

Vol.4|リ・ボーンの時代

— 失ったものから芽生える選択 -

■ V字回復という幻想

政治も企業も、人はしばしば「再生」や「復興」、「V字回復」という言葉に希望を託す。

それはすべてを立て直し、元の姿に戻れるかのように思わせる。

だが、そこには至るまでの“経緯”をなかったことにしてしまう危うさがある。

失われたものをそのまま回復することはできない。

むしろ、その喪失こそが次の地平を拓く契機になる。

■ 喪失が生む土壌

森の火災や倒木は破壊のように見える。

しかし、その跡地にしか芽吹かない草木がある。

分解と合成を繰り返す生命の仕組みは、一度壊れたものを養分にして新しい循環を生み出す。

「リ・ボーン」とは、痛みや喪失をなかったことにせず、その上で新しい秩序を立ち上げることだ。

■ リ・ボーンの連鎖

病や別れで「かつての自分」が壊れるとき、人は否応なく歩き直しを迫られる。

その痛みを抱えながら、これまでとは違う自分を生き始める。

その経験は、個人だけにとどまらない。

組織もまた、時代の変化の中で古い強みを手放し、ゼロから問い直す瞬間に出会う。

衰退に見える局面の裏側に、新しい芽が隠れている。

そして社会も同じだ。

戦争や災害のあと、「元に戻そう」という願いが繰り返される。

だが完全に同じ姿は戻ってこない。

代わりに、失われたもののただ中から、新しい制度や文化が立ち上がる。

リ・ボーンは、個人から社会まで、スケールを越えて連鎖する営みなのだ。

■ 十全への橋渡し

リ・ボーンとは、完全さではなく矛盾を含んだ更新を意味する。

そのとき人は、痛みを抱えたまま調和へと歩み出す。

リ・ボーンを経てこそ、人は「十全」に近づいていくのかもしれない。

Vol.5|これからの時代へ

― 十全に立つという選択 ―

■ 解決ではなく、継続へ

これからの社会は、いまだに「V字回復」の幻想を手放せずにいる。

失ったものを取り戻し、かつての景色を再現すれば安心できる、という発想だ。

だが、世界はリ・ボーンの時代へと移りつつある。

そこに必要なのは「元に戻す」者ではなく、狭間を歩み続けるアシタカ的存在だ。

彼は和解も勝利ももたらさない。

ただ、報復の連鎖を止め、次へ進むための“持続の地平”を開くだけである。

■ 問いの形で残す

「完全に戻す」ことも「完全に許す」こともできない。

その中間にあるのが、暴力を連鎖させないための合意だ。

それは未解決のまま残るが、次の選択を可能にする“場”でもある。

問いの形で残された合意に立ち会うとき、人は十全者に近づく。

完全さを求めるのではなく、矛盾や痛みを抱えたまま継続するという態度を選ぶこと。

その姿勢こそ、これからの時代に最も必要とされる。

■ 社会への応答

気候変動、分断を深める地域紛争、企業の組織変容。

どの領域でも、解決ではなく継続が現実的な選択肢になる場面が増えている。

かつての均質な秩序に戻ることはできない。

個々の歯車は大小さまざまで、互いの主張はぶつかり合う。

それでも、分解と合成のように新しい循環を生みながら全体を動かしていく。

そこに未来の持続可能性がかかっている。

■ 十全に立つという選択

「完全」ではなく「十全」。

「解決」ではなく「継続」。

これからの社会に必要なのは、その視座に立てる人だ。

アシタカのように狭間を歩み、完全な和解をもたらさずとも、次の一歩を選べる人。

その姿が現代の私たちにとっての羅針盤となる。