《 場主の設計思想 》

- コミュニティ形成と場作り -

プロローグ:

人が集まり、時間を重ねると、そこには必ず「場」が立ち上がる。

仲間うちの冗談、積み重なった出来事、言葉にしなくても通じる空気。

その厚みは魅力であると同時に、新しく訪れた人には大きな壁にもなる。

長寿を誇る場ほど、この逆説に直面する。

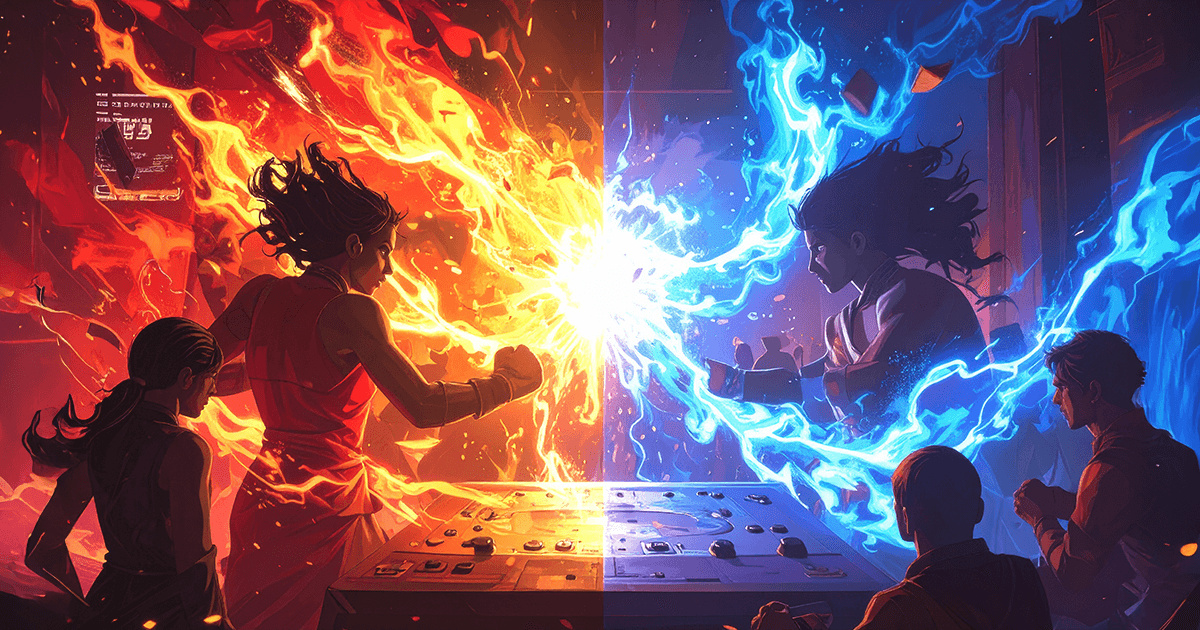

ストリートファイター6が導入した「モダン操作」は、その壁を低くするための仕掛けだった。

古株の腕前を奪うことなく、新規の入口を広げる。

そこにはコミュニティ形成と場作りに通じる発想がある。

続けることは、ただ年月を積み重ねることではない。

新しい声を迎えながら、古くからの文化を守り続けること。

その両立を支えるのは、施策の巧拙ではなく、場主が何を意図するかという設計思想である。

Vol.0|厚みが壁になるとき

— シリーズとコミュニティの共通点 -

新しいナンバリングタイトルに挑もうとするとき、操作の難しさは確かに壁となる。

だが、それ以上に大きなハードルは、長くシリーズを追ってきた人々が積み重ねてきた経験や文脈にある。

その厚みこそが、新規にとって最大の壁になるのだ。

ストリートファイター6が導入した「モダン操作」は、複雑なコマンドを緩和する工夫だった。

しかし注目すべきは、単に操作を簡単にした点ではなく、シリーズの厚みと新規参入の入口を両立させようとした点にある。

歴史の重みを尊重しながら、同時に新しい人が迷わず入れる仕組みをどう整えるか。

そこにデザインとしての挑戦が見える。

人が集まり、長く続いていく場――コミュニティもまた同じ問題を抱える。

積み重なった出来事や共有された文脈は、場に魅力を与える一方で、新しい参加者には近寄りがたい壁になる。

厚みは資産であると同時に、参入障壁でもあるのだ。

コミュニティが長期化するときにしばしば立ち現れるこの逆説を、どう超えていけるのか。

ここにこそ、場づくりの核心が隠されているのではないだろうか。

Vol.1|長寿ゆえの罠

— 厚みが魅力を阻むとき -

■ 内輪の面白さと疎外感

コミュニティが長く続くと、そこに独自の“内輪話や昔の出来事の共有、ちょっとした符号”が積み重なっていく。

古株にとっては懐かしく、笑い合える安心の源泉だ。

だが、新しく訪れた人にとっては、それは理解できない暗号のように映る。

場の厚みが文化として輝くほど、外側にいる人は近寄りにくくなる。

■ 古株と新規の時間差

古株にとっては「みんな知っているはず」という感覚が自然に染みついている。

新規はそれを追いかけようとするが、積み重ねた時間を一気に埋めることはできない。

この時間差が、摩擦や誤解を生み出す。

古株に寄せれば新規が置き去りになり、新規に寄せれば古株が物足りなくなる。

両者のあいだでバランスをとることは、運営にとって避けられない課題となる。

■ 長寿がもたらす逆説

本来は価値であるはずの“厚み”が、新しい人を遠ざける理由になる。

続ければ続けるほど、この逆説は強く顔を出す。

コミュニティの長寿は誇るべき資産であると同時に、それ自体が罠でもあるのだ。

Vol.2|二つの場を持つ

— 雑談の場と佇みの場 -

■ 楽屋としての場

どんなコミュニティにも、気楽に話せる“おしゃべりの場”がある。

ここでは古株も新規も関係なく、話したい人が遠慮なく声を出せる。

古株にとっては軽口や小ネタで場を転がす楽しさがあり、新規にとっては自由に話せる解放感がある。

立場や経験ではなく、「話したい」という欲求そのものが尊重される。

楽屋は、無礼講の空気をまとった交差点のような場所だ。

■ 焚き火としての場

一方で、言葉を急がず、ただ思いや感覚を置ける場所もある。

ここでは余白が大切にされ、火を囲むように落ち着いた空気が漂う。

誰かがふと投げたひと言が、いつのまにかテーマとなり、気づけば深い話に移っていく。

声を張らなくても、存在がじんわりと場に染み込んでいく。

焚き火は、ゆっくりと場を深めていく時間を生み出す。

■ 二層の往復

雑談の場と佇む場。

性質の異なる二つの空間をあらかじめ用意し、誰もが自由に行き来できるようにする。

この往復こそが、文化の厚みを持つ古株と、新しい風を吹き込む新規を、フラットに交わらせる仕組みになる。

一方に偏らず、両方を同時に開いておくことが、コミュニティを呼吸させ続ける鍵になるのだろう。

Vol.3|場の体温を読む

— 摩擦を超える設計思想 -

■ 両方に視線を向ける

コミュニティの運営は、新規か古株か、どちらに寄せるかという二者択一ではない。

両者が同時に存在している前提に立ち、双方が呼吸できるよう場を整えることが求められる。

どちらか一方に軸足を置くと、もう一方は必ず取り残される。

だからこそ、両方に視線を向け続けることが出発点になる。

■ 空気を読み解く姿勢

大切なのは、誰が強いか弱いかではなく、その場が今どんな状態にあるかを見極めることだ。

賑やかさを欲しているのか、落ち着きを欲しているのか。

厚みを誇示したいのか、新しい風を求めているのか。

場の体温を測るように、その瞬間の空気を受け取り、調整していく姿勢が欠かせない。

■ 安心と挑戦の補完

新規にとっての安心と、古株にとっての挑戦。

この二つを同時に満たすことは矛盾に見えるが、両者は補い合う関係にある。

新規が安心して居られるとき、古株は自分の文化を誇る余地を得る。

古株が挑戦を楽しむとき、新規はその動きに刺激を受けて関わりを深める。

安心と挑戦の両輪を回すことが、場を長く生かす力につながるのだ。

Vol.4|意図という根幹

— 施策の奥にあるもの -

■ 施策は変わり続ける

Zoomであれ、Discordであれ、ゲームであれ、どんな場も使う道具や仕組みは時代とともに変わっていく。

ブレイクアウトルームや専用チャンネル、難度調整やアルゴリズム。

それらは便利であっても、決定的な答えではない。

施策そのものに普遍性を求めても、いずれ環境の変化に追いつけなくなる。

■ 意図が生む設計思想

それでも、長く続くコミュニティには共通点がある。

それは「なぜその仕組みを導入したのか」という、場主の意図がはっきりしていることだ。

新規を迎えたいのか、古株の誇りを守りたいのか。

雑談を活性化させたいのか、落ち着きを保証したいのか。

意図が明確であるほど、施策は一貫性を持ち、参加者にも伝わる。

■ 根幹にある欲求

新規がいなければ未来はなく、古株だけでも停滞する。

両者を呼吸させたい――その切実な欲求が、場を設計する根幹にある。

施策は枝葉にすぎず、その背後にある意図こそが、場を長く生かす思想を形づくる。

大切なのは、仕組みそのものではない。

運営者が何を意図して、その施策を講じたのか。

そこにこそ、場主の設計思想の中核がある。