《 カテゴライズの罠 》

- わからなさを奪う「わかったつもり」 -

プロローグ:

人は「わからない」に直面すると、すぐに既知の枠に押し込もうとする。

曖昧さに耐えるより、「わかったつもり」で安心したいからだ。

血液型や診断テストはその好例であり、社会もまた「結論を出さない態度」を許さない。

しかし、明晰さとはすべてをはっきりさせることではない。

むしろ、はっきりしないものをはっきりしないまま見続ける力にある。

本稿では、カテゴライズの罠を通して、わからなさとともにいる可能性を探っていく。

Vol.0|赤いものを前にして

— 「わからない」に耐えられるか -

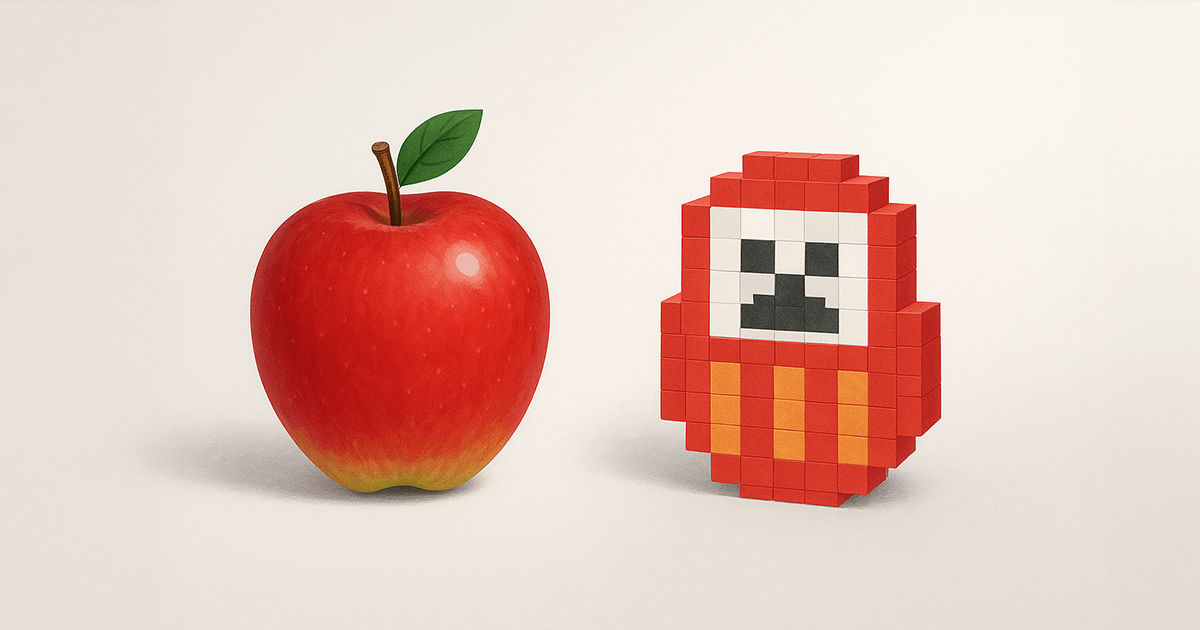

このコラムは、師匠がかつてSNSに投稿した一枚の画像から始まる。

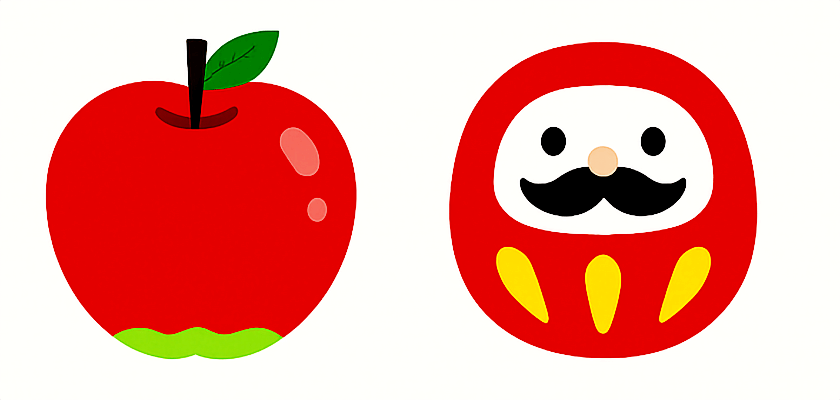

赤いりんごと赤いだるま。

同じ色をしていても、まったく違うものだ。

りんごは、これまでの経験の中にあって「知っているもの」の象徴。

だるまは、経験の外にあり「知らないもの」の象徴。

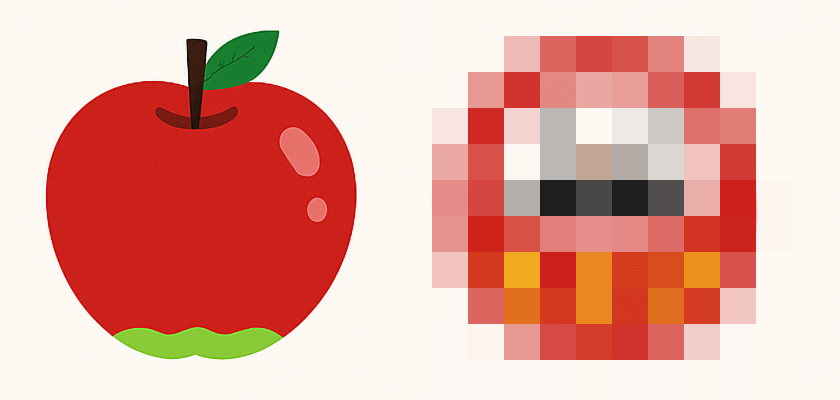

説明を聞いても、どこかはっきりせず、曖昧さが残る。

このとき、人はだるまを「りんごのようなものだ」と思い込もうとする。

はっきりしないことに耐えられず、知っている枠(赤いと既に知っている“りんご”)に回収してしまうのだ。

だが実際には、ぼやけただるまを“だるま(わからないもの)”として見ている方が、理解に近い。

「りんごだ」と決めつけた瞬間、その存在はもう観察されない。

明晰であるとは、すべてをハッキリさせることではない。

むしろ、ハッキリしないものをハッキリしないままに留めておくこと。

そこに、理解の可能性がひらかれている。

Vol.1|わかりやすさの誘惑

— ラベルが与える安心感 -

■ 盛り上がる会話の裏で

合コンや職場の雑談で、こんな場面は珍しくない。

「やっぱりA型でしょ?」「あ、当たった!」

血液型の話題は、それだけで場を和ませる。

MBTIの診断結果をシェアし合うのも同じだ。

「ああ、だから君はそうなんだね」と言える便利さがある。

■ きっかけとしてのラベル

こうしたタイプ分けは、会話の入口としては悪くない。

共通の話題になり、相手との距離を縮める助けにもなる。

ただ、その診断やラベルをその人そのものとして扱った瞬間に、複雑さは切り落とされてしまう。

■ 観察を止めるスイッチ

ラベルは便利さと同時に、危うさをはらんでいる。

「几帳面なはず」「破天荒なはず」と思った途端、その人の奥行きは消えてしまう。

「その人を見ている」のではなく、「カテゴリーをなぞっている」にすぎない。

同じことは自分にも起こる。

「私はO型だから大雑把」「内向型だから人付き合いが苦手」

そう言った瞬間に、自分の奥行きもまた削ぎ落とされる。

自分を見ているようで、実はラベルをなぞっているだけになる。

■ 本当に理解しているのか

ラベルは安心を与える。

だが「わかったつもり」になった瞬間に、その人の奥行きも、自分の奥行きも、観察の射程からこぼれ落ちていくのではないか。

Vol.2|増えつづけるラベル

— わからなさに耐えられない欲求 -

■ 解放と表現のあいだで

ジェンダーやセクシュアリティの領域では、LGBTQ+の頭文字に新しいラベルが加わり続けている。

もともと「カテゴライズからの解放」を願って始まった運動は、やがて「自分を説明できる枠を持ちたい」という欲求とも結びついていった。

ラベルはしばしば「居場所」として機能し、孤立していた人に言葉を与える。

■ 安心を求める動き

ラベルがあれば、言葉にしにくい経験を説明できる。

周囲も理解できた気になる。

複雑な現実に触れたとき、人は「わからないまま」に留まることが難しい。

ラベルの増加は、その安心を求める自然な動きだといえる。

■ 理解に近づいたのか

ただ、ラベルを増やすことが理解の深まりに直結するわけではない。

名前を付けた瞬間に「わかったつもり」になり、その先の観察を止めてしまう危うさが潜んでいる。

ラベルの増殖は、理解を進めると同時に、未知に向き合う機会を削いでしまう。

■ 曖昧さとともに

ラベルは肯定も否定もできない二重の性格を持つ。

重要なのは、ラベルの外に残りつづける曖昧さに気づいているかどうかだ。

その曖昧さを抱えたまま観察を続けること。

ラベルの増殖が示しているのは、まさにその難しさである。

Vol.3|親切の暴力

— 「わかるように」が奪うもの -

■ 親切そうに見える言葉

「小学生にもわかるように説明して」

この言葉は日常でよく耳にする。

一見すると親切で、理解を助けるように思える。

しかし、それは本当に小学生自身が求めていることだろうか。

■ 一方的な態度

「わかるようにしてあげる」という言い方には、相手を下に見てしまうまなざしが潜んでいる可能性がある。

相手の理解力を低く見積もり、こちらが補ってあげるものだと勝手に決めてしまう。

そこには、相互的な学びの関係性が欠けている。

■ 学びの本質

子どもは、意味を知らない言葉に出会っても、文脈の中で少しずつ推測し、やがて自分の言葉にしていく。

赤ん坊が言語を覚えるのも同じで、「わからないままに触れ続ける時間」こそが成長を育てる。

■ 奪われる機会

一方的に「わかる形」にしてしまうことは、その時間を奪う可能性がある。

観察や思考の芽を摘み、相手が自分でつかむはずのプロセスを断ち切ってしまう。

親切に見える態度の裏に、そんな危うさが潜んでいる。

Vol.4|「わからない」は罪なのか

— 曖昧さを拒む社会の力学 -

■ 許されない答え

「わからない」と答えることは、社会の中で歓迎されにくい。

学校では正解を即座に返すことが評価され、職場では結論を早く提示することが求められる。

問いを抱えたままでいることは、未熟や怠慢と見なされがちだ。

■ 迅速さへの圧力

スピードが重視される時代にあって、曖昧なままに留まる態度は不安を招く。

だからこそ人は、確かな既知の答えに飛びつきやすくなる。

安心を優先し、「わかったつもり」へと自らを追い込んでいく。

■ 観察が切り落とされる

しかし、安心のために早々に結論を出すことは、観察を続ける機会を奪うことでもある。

本当はまだ見えていないものを、「なかったこと」にしてしまう。

曖昧さを拒む力学が、理解を遠ざけてしまうのだ。

■ 社会にしみ込む構造

「わからない」を答えとして認めない空気は、制度や文化の中に深く組み込まれている。

それは誰か一人の態度というより、社会全体がつくりあげた構造といえる。

私たちはその中で、知らず知らず「観察を止めるスイッチ」を押しているのかもしれない。

Vol.5|わからなさと共にいる

— 明晰さの本質へ -

■ 安心よりも観察へ

「わからない」を「わかった」に変換するのは簡単だ。

安心できるし、効率もいい。

しかし、その瞬間に観察は止まり、世界の奥行きは切り落とされてしまう。

■ 曖昧さを抱える勇気

霧の中に立つように、輪郭の見えないものと共にいる。

その曖昧さを奪わず、「まだ見えきっていない事」として留める。

それは不安を伴うが、同時に想像力と信頼を育てる態度でもある。

■ 明晰さとは

明晰であるとは、すべてをはっきりさせることではない。

むしろ、はっきりしないものをはっきりしないまま受けとめられること。

そこで初めて、本当に見えてくるものがある。

■ 未来への問い

カテゴライズの罠を超えるのは、「わからない」を抱きながら問いを手放さずにいる勇気だ。

その勇気の先に、私たちがまだ知らない世界と出会う可能性がひらかれている。