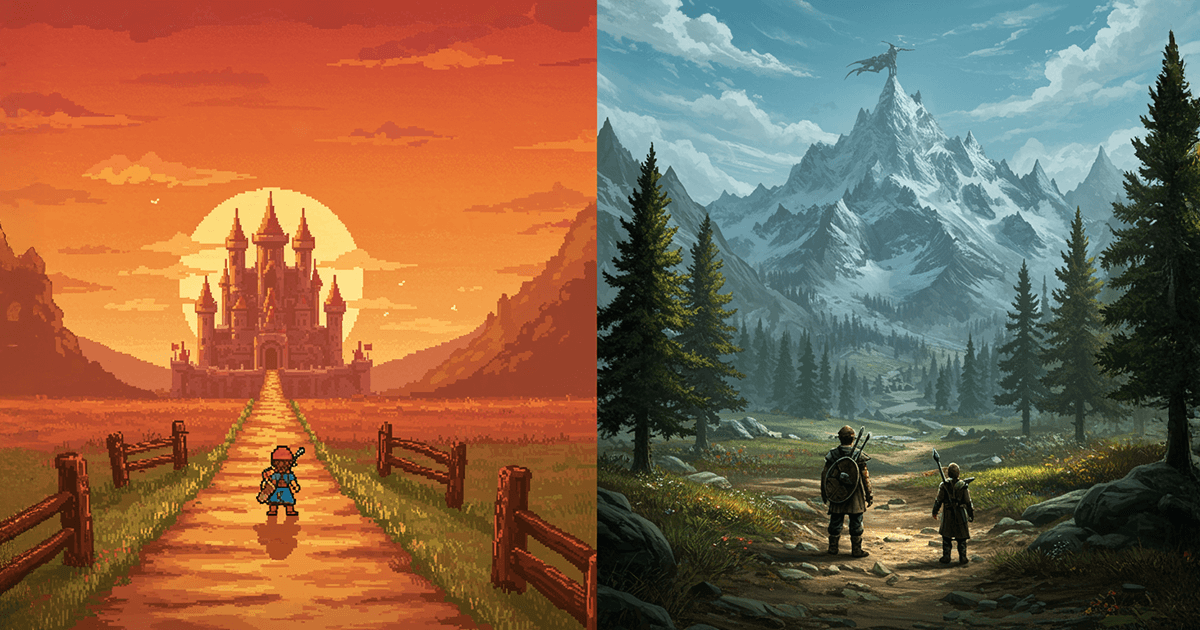

《ドラクエ世代が出会ったSkyrim》

- ゲームに映る、世界の前提の変化 -

プロローグ:

中学生のときに出会った『ドラゴンクエスト』は、まさに新しい文化の始まりだった。

勇者として魔王を倒す一本道の物語は、誰もが同じ体験を共有し、共通の会話を生んだ。努力すれば報われる、答えは必ず用意されている――そんな社会の空気と重なり合い、私たちの世代の基盤を形づくった。

だが数十年後に手にした『スカイリム』は、まったく別の世界を提示した。何をしてもいい、誰になってもいい。勇者でなくても物語は進む。

最初は「何をしていいかわからない」という違和感に戸惑ったが、やがて偶然の出会いや選択の積み重ねが、自分だけの物語を生み出していくことに気づいた。

ゲームを通して見えたのは、単なる遊びの差ではなく、世界の前提そのものが変わっているという事実だった。

一本道の安心から、自由な選択へ。その変化は経済や価値観にも及び、私たちがこれからどう生きるのかを問い直している。

Vol.0|最初の違和感

— 何をしていいかわからない衝撃 -

中学生のときに出会った『ドラクエ』は、それまでのゲーム観を一変させる衝撃だった。

スコアを競う単純な遊びから、ひとつの物語を生きる体験へ。自分が勇者となり、仲間と旅を重ね、世界を救う。画面の中に広がる物語が「文化」として共有されることに、初めて触れた瞬間だった。

数十年後に手にした『Skyrim』は、その延長線にあるはずのRPGでありながら、まったく違う衝撃を突きつけてきた。広大な世界に放り込まれ、正解の見えない状況に迷い込む。『ドラクエ』のように一本道の物語を進める前提は崩れ、「何をしていいかわからない」という違和感が押し寄せた。

だがその違和感は、やがて「自分で選ぶ」という自由の実感へと転じる。そこで気づいたのは、変わったのはゲームではなく、世界の前提そのものだった。

Vol.1|一本道の物語

— 正解をなぞる安心 -

■ 共有された物語

ドラクエが登場したとき、僕らは「誰もが同じ物語を生きる」という経験を初めてした。

勇者として旅立ち、仲間を集め、最後に魔王を倒す。誰がプレイしても同じ結末にたどり着くことは、むしろ安心感を生んでいた。

放課後の教室では「どこまで進んだ?」が合言葉になり、友人と語り合えば同じ世界を共有できた。

同じ村でスライムを倒し、同じ城で王様に出会い、同じラスボスに挑む――その反復は、体験を個別化するのではなく、文化として横に広げていった。

■ 正解があるという前提

物語は一本道で、迷う余地はほとんどなかった。町で情報を集め、武器を整え、洞窟に挑み、魔王を倒す。この筋道が「正しい遊び方」として用意されていた。

もちろん寄り道や転職システムといった仕掛けはあったが、それはあくまで物語を補強する装置に過ぎない。最終的には「勇者としての使命」に回収される。

だから、僕らは「用意された正解をたどること」を当たり前のように受け止めていた。そこに疑問を差し挟む発想すらなかった。

■ 社会と呼応する一本道

この一本道性は、単なるゲームデザインではなく、当時の社会の空気と響き合っていた。

「努力すれば報われる」「答えは必ず存在する」という前提が、学校教育にも社会通念にも色濃く刻まれていたからだ。

ドラクエはその価値観をなぞる小さなモデルだった。勇者としてレベルを上げ、仲間を増やし、最終的に魔王を倒す――それは一種の成長物語であり、社会の規範をゲームという形で追体験することでもあった。

■ 文化の根幹を形づくる

こうした体験は、ドラクエ世代の根幹を形づくった。

「正解があること」「その正解に向かって努力すること」が、物語を楽しむ方法であると同時に、人生の歩き方そのものの縮図になっていたのだ。

だからこそ、同じ物語を共有できることが安心であり、連帯感でもあり、時代の文化を象徴するものだった。

Vol.2|自由に迷い込む

— 偶発性が物語になる -

■ Skyrimでの体験

数十年を経て手にした Skyrim は、同じRPGの枠にありながら、ドラクエとは根本から違っていた。

広大な世界に放り込まれると、次に何をすべきかを示す矢印はほとんどない。村を出ても、勇者としての使命が与えられるわけではなく、ただ世界がそこに広がっている。最初に抱いたのは「何をしていいかわからない」という戸惑いだった。

だが、しばらく進むうちに気づく。森を歩けば山賊に遭遇し、街に入れば誰かの頼み事に巻き込まれる。偶然の出会いや予期せぬ事件が、物語を自然に紡いでいく。最初は違和感でしかなかったその感覚が、やがて「自分で選んでいる」という実感に変わっていった。

■ 職業の自由と物語の多様性

Skyrim の世界では、職業や立場も自分で決められる。勇者でなくてもいい。盗賊になっても、傭兵として生きても、魔法使いに没頭しても構わない。

ドラクエにも転職システムはあったが、それは物語を補強するための仕組みに過ぎず、最終的には「勇者の物語」に回収されていった。

Skyrim では逆に、選択した職業や行動そのものが、物語を作る起点になる。誰もが同じ結末に向かうわけではなく、プレイヤーごとにまったく異なる冒険が広がっていく。

■ 違和感から自由へ

「何をしていいかわからない」という感覚は、ドラクエ世代にとっては不安を呼び起こすものだった。

だがその違和感を超えた先に、自由があった。物語を与えられるのではなく、自分で紡ぐという体験。偶発性が物語を形づくり、多様性こそが価値になるという前提。

Skyrim が提示したのは、一本道の物語を信じていた世代には想像もできなかった、新しいゲーム文化だった。

Vol.3|お金の前提の変化

— 罪悪感なきスケール -

■ 稼ぐことをどう捉えるか

ここで語りたいのは「稼ぐのは良いか悪いか」ではない。

焦点は、若い世代が当たり前の前提にしているお金の考え方が、私たちの世代とは根本から違うということだ。数字は結果にすぎず、その裏にある仕組みや思想こそが重要になる。

■ 2000年代に登場した企業群

2000年代に登場した Google、Facebook、YouTube、Tesla、Airbnb、Uber…

これらの企業は、創業からわずか十数年で兆単位の売上や時価総額を築いた。製造設備や物流網に縛られず、デジタルプラットフォームを通じて世界中の人々を一気につなぎ、市場規模を跳ね上げたからだ。

三十年前の常識から見れば、桁違いの速度とスケール感であり、従来の成長モデルでは説明がつかない。

■ スケールが跳ね上がった理由

この背景には三つの要素がある。

第一に、インターネットによる複製コストの低下。

第二に、ユーザーが増えるほど価値が高まるネットワーク効果と二面市場の設計。

第三に、APIや資本の流動性による立ち上がりの速さ。

これらが組み合わさることで、従来の「工場を拡張して売上を積み上げる」という発想を完全に凌駕した。

■ 若い世代の金銭感覚

私の世代には「稼ぐ=私利私欲」という見方が強く残っていた。

しかし若い世代は、稼ぐことを提供した価値の大きさとして受け止めている。さらに、稼いだお金を次の試みや新しい仕組みに投じていくことを、ごく自然なこととして考えている。

だから彼らにとって「稼ぐこと」は後ろめたいものではなく、前進のための燃料になっている。

■ 見落としてはいけないこと

もちろん課題もある。個人情報の扱い、注意を奪う仕組み、不安定な働き方、環境への負荷。「利用者が多い=正しい」と短絡する危うさも常に潜んでいる。

だから私は、稼ぐ規模が大きいほど責任も大きいと考えている。監査や説明責任、分配の仕組みを整えることが欠かせない。

ここで強調しておきたいのは、“稼ぐことを賛美する”わけではないということだ。若い世代は「どう稼ぐか」ではなく「どう仕組みを設計するか」を基準にしている。

スカイリム が「選択が物語をつくる」ことを示したように、今の経済も「設計が収益を生む」構造へと変わっている。この前提を理解せず、数字の大小だけで語れば、議論は表面的に終わってしまうだろう。

だからこそ、私たちに求められているのは、善悪の判断ではなく、若い世代の前提を学び直すことだ。

Vol.4|我々のこれから

— 学び直す世代 -

■ 前提の逆転

私はかつて、若者に「教える立場」に立つことが自然だと思っていた。経験を重ねてきたのだから、その分だけ示せるものがあると信じていた。

しかし、ドラクエとスカイリムの対比や、お金に対する感覚の違いを見ればわかるように、いま世界の前提は大きく逆転している。

私たちが若者に与えられるものは減り、むしろ若者から学ぶことの方が圧倒的に多くなっている。

■ 「正解を教える」からの離脱

私の世代は、物語の一本道を信じてきた。努力すれば報われる、答えは用意されている――そんな空気に包まれて育った。

そのため「指導」や「教育」のスタイルも、正解を伝えることが中心になっていたのだと思う。

前提が変わった今、その方法ではうまくいかない。若者が生きている世界には、一本道の正解など存在しない。選択の積み重ねそのものが物語をつくっていく。

■ 学び直すとは何か

では、私たちが「学び直す」とは何を意味するのか。

それは知識を最新化することではなく、前提を問い直す姿勢を持つことだと思う。

一本道の発想から自由な選択へ。稼ぐことへの罪悪感から、設計を通じた価値づくりへ。

そうした転換を受け入れ、そこから自分の言葉で考え直すことこそが学び直しだ。

■ 我々の役割

私たちはもう、若者の前を歩いて「導く」存在ではない。

むしろ横に並び、彼らが生きている前提を理解しようとする伴走者であるべきだ。

そしてその視座を自分自身の営みや仕事に引き受けていく。

七世代先を思うような長い視点も必要だが、それは重苦しい使命感ではなく、むしろ軽やかに未来を想像する力として持ちたい。

■ 学び直す世代として生きる

これからの三十年を生きるために、私たちは「教える世代」ではなく「学び直す世代」として存在する。

若者に歩調を合わせることは、単に迎合することではない。異なる前提を認め、その中で自分を再構築していくことだ。

そうすれば、私たち自身の物語もまた、一本道ではなく、新しい自由の中で編み直されていく。

Vol.5|一本道の外へ

— 前提を編み直す旅 -

■ 違和感から始まった物語

すべては「何をしていいかわからない」という違和感から始まった。

ドラクエ世代の私にとって、一本道の物語は文化の基盤だった。誰もが同じ道をたどり、同じ結末にたどり着くことが安心を生んでいた。

だが、スカイリムに出会ったとき、その前提が崩れた。自由に選ぶことが物語をつくる――その衝撃は、ゲームの話にとどまらず、世界の見え方を根底から揺さぶった。

■ 経済の前提もまた変わった

お金の世界でも同じことが起きている。

かつては「稼ぐこと」自体に罪悪感が伴い、努力と報酬が一本道で結びつくことが常識だった。

しかし今は、仕組みの設計次第で一気に世界規模へと広がる時代。若い世代にとって稼ぐことは、汚れた行為ではなく、次の試みや新しい仕組みを生み出すための燃料になっている。

その違いを受け止めない限り、数字の大小だけをめぐる浅い議論に回収されてしまう。

■ 学び直す世代として

こうした変化の中で、私たちに残された役割は「教えること」ではなく「学び直すこと」だ。

若者に歩調を合わせるのは迎合ではない。異なる前提を理解し、そのなかで自分を再構築すること。

一本道をなぞるのではなく、自由に広がる道を共に歩む伴走者として存在すること。

■ 前提を編み直す旅へ

ドラクエとスカイリムの違いは、単なるゲームデザインの差ではない。そこに映っていたのは、私たちが生きる世界の前提の変化そのものだった。

一本道から自由な選択へ。罪悪感から設計へ。

私たちの世代は、かつての常識を守る世代ではなく、新しい前提を学び直し、自らの物語を編み直す世代である。

一本道の外にこそ、次の旅は始まっている。