《 エンパシーと構造探求 》

- 4つの原因追及スタイル -

プロローグ:

失敗は誰にでも起こる。

人は未熟であり、完璧ではない。

それでも組織では、問題が起きるたびに「なぜ?」が投げかけられる。

同じ問いでも、エンパシーを伴えば背景と構造を照らす探求となり、

欠けば責め立てる矢となる。

本稿では、原因追及を4つのスタイルに仕分け、

その違いと、分断から学びへと転換するための実践法を探る。

Vol.0|「なぜ?」が生む二つの道

— 失敗と未熟さをどう扱うか -

会議で問題が報告されると、空気が少しだけ張り詰める。

それまで交わされていた雑談や、

手元の書類をめくる音がふっと止み、

視線が一点に集まる。

「誰がやったのか?」という矢が飛ぶときもあれば、

「なぜ起きたのか?」と静かに掘り下げるときもある。

ほんの数秒の違いだが、

この空気の変化は、その後の会議全体の色を決めてしまう。

■ 人は失敗する。人は未熟である。

この前提を置かないまま「なぜ?」を始めると、

問いは鋭利な刃物になる。

個人のミスを突き止めることが目的化し、

背景や改善の道筋が見えなくなる。

一方、「人は失敗する」「人は未熟である」という視点を

真ん中に置くと、同じ「なぜ?」でも扱い方が変わる。

失敗は切り捨てる対象ではなく、

次に活かすための素材になる。

■ 人は失敗する。人は未熟である。

この前提を置かないまま「なぜ?」を始めると、問いは鋭利な刃物になる。

個人のミスを突き止めることが目的化し、背景や改善の道筋が見えなくなる。

一方、「人は失敗する」「人は未熟である」という視点を真ん中に置くと、同じ「なぜ?」でも扱い方が変わる。

失敗は切り捨てる対象ではなく、

次に活かすための素材になる。

■ 「なぜ?」の二つの顔

同じ言葉でも、そこに込められた動機の質が違えば、結果は真逆になる。

● エンパシーのない「なぜ?」

追及の矢となり、相手を防御姿勢に追い込む。

声が荒げられなくても、空気は冷たくなる。

人は責められると、説明ではなく自己防衛のための言葉を選ぶ。

その瞬間、会議の場は「学びの場」から「身を守る場」へと変質する。

● エンパシーのある「なぜ?」

相手の物語を聴く扉となり、背景や状況の理解を通して改善への道がひらける。

「どうすれば同じことが起きにくくなるか」という視野が自然と広がる。

■ エンパシーは“構造”を見にいく姿勢

エンパシーは単なる優しさや同情ではない。

相手の背景や物語を理解しようとする過程で、自然と「個」ではなく「構造」に目が向く。

たとえば、ミスをした人だけを見ていると、問いは「なぜ君は間違えた?」で終わってしまう。

しかし、エンパシーを伴う問いは「この状況で、なぜ間違いが起きやすくなっていたのか?」へと広がる。

この“構造を見る視点”が加わると、問題は人の資質や注意力だけに還元されず、

仕組みや環境の改善という再発防止の土台にたどり着ける。

■ なぜ原因を知りたくなるのか

私たちは文化的にも心理的にも、

「原因を特定すれば解決できる」という教育を受けてきた。

学校のテストで点数が悪ければ「どこを間違えたのか」を探し、

スポーツで負ければ「なぜ負けたのか」を分析する。

これは改善のための習慣として有効だが、

同時に「原因=誰の責任か」にすり替わる危うさを抱えている。

とくに時間のない会議や成果を急ぐ現場では、

その傾向が強まる。

■ なぜ原因を知りたくなるのか

私たちは文化的にも心理的にも、「原因を特定すれば解決できる」という教育を受けてきた。

学校のテストで点数が悪ければ「どこを間違えたのか」を探し、スポーツで負ければ「なぜ負けたのか」を分析する。

これは改善のための習慣として有効だが、同時に「原因=誰の責任か」にすり替わる危うさを抱えている。

とくに時間のない会議や成果を急ぐ現場では、その傾向が強まる。

■ 対話の違い:二つの会議

ケース1(エンパシーなし)

課長:「誰が検品したんだ?」

担当者:「……私です」

課長:「何で見逃した?」

担当者:「……すみません」

(沈黙が続き、会議は数分で終了)

ケース2(エンパシーあり)

リーダー:「この工程で、見えにくい部分はなかった?」

担当者:「この位置の照明だと影ができて見づらいです」

別の担当者:「実は前から気になってました」

(照明の改善案が出て、その日のうちに配置換えを試行)

同じ「なぜ?」でも、空気も成果もまったく違う。

違いを生むのは、問いの温度と背後にある姿勢だ。

■ 原因追及を仕分けする

この違いを整理するために、「原因追及」という行為を動機と焦点の組み合わせで4つに分けてみる。

次回は、その全体像を図解し、組織に潜む落とし穴を明らかにする。

Vol.1|原因追及の4つのスタイル

—動機と焦点で分かれる4象限マトリクス -

動機と焦点で分かれる4象限マトリクス

■ 一枚岩ではない「原因追及」

「原因追及」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは“犯人探し”だろう。

会議の場で誰かの名前が出ると、

空気が変わり、相手が弁明し、周囲は黙る―そんな光景は珍しくない。

しかし、原因追及は本来、ひとつの形しか持たないわけではない。

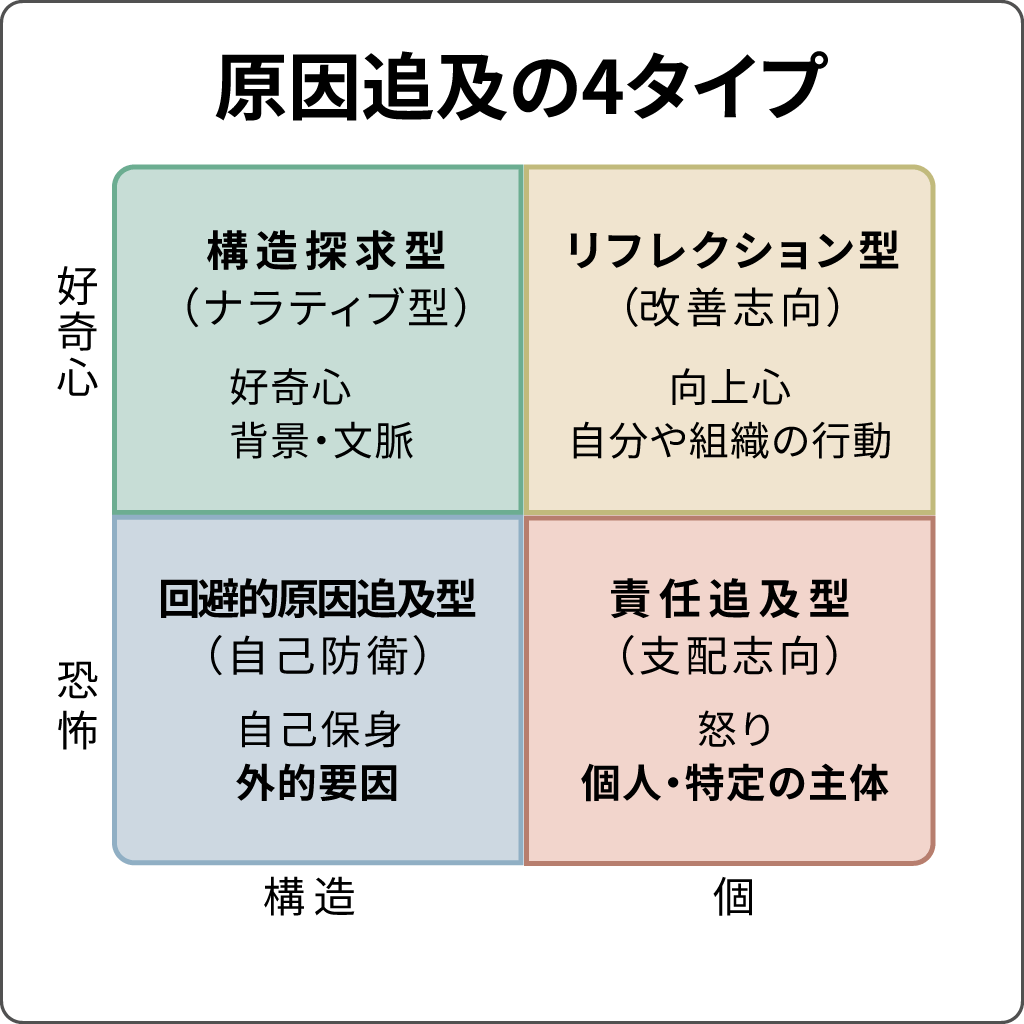

動機の質(好奇心/恐怖・防衛)と、焦点の置き方(構造/個)をかけ合わせると、

まったく性質の異なる4つのスタイルが見えてくる。

■ 一枚岩ではない「原因追及」

「原因追及」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは“犯人探し”だろう。

会議の場で誰かの名前が出ると、空気が変わり、相手が弁明し、周囲は黙る―そんな光景は珍しくない。

しかし、原因追及は本来、ひとつの形しか持たないわけではない。

動機の質(好奇心/恐怖・防衛)と、焦点の置き方(構造/個)をかけ合わせると、まったく性質の異なる4つのスタイルが見えてくる。

■ 4つのタイプと事例

① 構造探求型(ナラティブ型)

背景・文化・関係性を探り、問題が起きる「土壌」を明らかにする。

焦点は個人ではなく、環境や仕組みにある。

事例:

ある営業所でクレーム件数が急増。

「誰が対応したか」ではなく、顧客対応マニュアルや研修制度を洗い出した結果、

新任スタッフへの教育期間が短縮されていたことが判明。

制度改善後、クレームは半減した。

② リフレクション型(改善志向)

自分やチームの行動を振り返り、次の一手につなげる。

焦点は未来の改善にあり、過去はあくまで素材。

事例:

製造部で納期遅延が発生。

工程を担当したメンバー全員でタイムラインを振り返り、

「開始前に全員で仕様を確認する」ルールを追加。

次の案件では遅延ゼロを達成した。

③ 責任追及型(支配志向)

個人を糾弾し、原因を人に集約する。

表面的には「けじめ」をつけたように見えるが、学びは生まれにくい。

事例:

ミスが発覚した会議で、上司が開口一番「誰のミスだ?」と発言。

担当者は事実を語るよりも弁解に終始し、他メンバーは沈黙。

結果として改善案は出ず、同様のミスが後日再発した。

④ 回避的原因追及型(自己防衛)

責任を外に押し付け、学びを遮断する。

原因は特定しているようで、実際には「自分の責任ではない」と証明することが目的。

事例:

システム障害が発生。

担当部署は「開発側の仕様変更が原因」と主張し、それ以上の調査を拒否。

結果として、運用側の不備も潜在していたことが発覚するのは数か月後になった。

■ 4つのタイプと事例

① 構造探求型(ナラティブ型)

背景・文化・関係性を探り、問題が起きる「土壌」を明らかにする。

焦点は個人ではなく、環境や仕組みにある。

事例:

ある営業所でクレーム件数が急増。

「誰が対応したか」ではなく、顧客対応マニュアルや研修制度を洗い出した結果、新任スタッフへの教育期間が短縮されていたことが判明。

制度改善後、クレームは半減した。

② リフレクション型(改善志向)

自分やチームの行動を振り返り、次の一手につなげる。

焦点は未来の改善にあり、過去はあくまで素材。

事例:

製造部で納期遅延が発生。

工程を担当したメンバー全員でタイムラインを振り返り、「開始前に全員で仕様を確認する」ルールを追加。

次の案件では遅延ゼロを達成した。

③ 責任追及型(支配志向)

個人を糾弾し、原因を人に集約する。

表面的には「けじめ」をつけたように見えるが、学びは生まれにくい。

事例:

ミスが発覚した会議で、上司が開口一番「誰のミスだ?」と発言。

担当者は事実を語るよりも弁解に終始し、他メンバーは沈黙。

結果として改善案は出ず、同様のミスが後日再発した。

④ 回避的原因追及型(自己防衛)

責任を外に押し付け、学びを遮断する。

原因は特定しているようで、実際には「自分の責任ではない」と証明することが目的。

事例:

システム障害が発生。

担当部署は「開発側の仕様変更が原因」と主張し、それ以上の調査を拒否。

結果として、運用側の不備も潜在していたことが発覚するのは数か月後になった。

■ エンパシーとの関係

- ① 構造探求型と ② リフレクション型は、エンパシーを伴うことで探求が深まり、効果も倍増する。

- ③ 責任追及型は、エンパシーが欠けるほど攻撃性が強まり、場の心理的安全性が損なわれる。

- ④ 回避型は、防衛本能が強く働くため、まずは安心感を生む場づくりが前提となる。

■ 図解で見る4タイプ

■ 組織にありがちなバランスの崩れ

多くの組織では、③責任追及型と④回避型が反射的に出やすい。

時間がない、成果を急ぐ、責任の所在をはっきりさせたい――こうした圧力が、①構造探求型や②リフレクション型を押しのけてしまう。

短期的には“決着”がついたように見えても、同じ失敗が形を変えて繰り返される。

それは「表面をなぞる解決」に過ぎず、構造的な改善からは遠ざかってしまう。

■ ③④から①②へシフトする

では、どうすれば③責任追及型や④回避型から、①構造探求型や②リフレクション型へとシフトできるのか。

次回は、会議の場で実際に使える問いの投げ方や進行の工夫を具体的に示し、

エンパシーが組織の空気をどう変えていくのかを見ていく。

Vol.2|エンパシーで変わる会議の空気

Vol.2|エンパシーで変わる

会議の空気

— ③④から①②へのシフト -

■ 落とし穴から抜け出す

責任追及型(③)や回避型(④)は、表面的には決着が早いように見える。

「誰が悪いか」を特定し、「うちの部署ではない」と結論づければ、その場は静まる。

しかし、そこに学びは生まれない。

構造探求型(①)やリフレクション型(②)へ移行しない限り、根本的な変化は起こらず、

同じ失敗が形を変えて繰り返される。

■ 落とし穴から抜け出す

責任追及型(③)や回避型(④)は、表面的には決着が早いように見える。

「誰が悪いか」を特定し、「うちの部署ではない」と結論づければ、その場は静まる。

しかし、そこに学びは生まれない。

構造探求型(①)やリフレクション型(②)へ移行しない限り、根本的な変化は起こらず、同じ失敗が形を変えて繰り返される。

■ エンパシーで場を切り替える

エンパシーとは、相手の立場に立って感情を共有するだけではない。

背景や環境、関係性といった構造に目を向ける姿勢でもある。

会議の途中で場が③や④に傾いたときは、

「個」から「構造」へと視点を引き上げることが、シフトの第一歩になる。

■ エンパシーで場を切り替える

エンパシーとは、相手の立場に立って感情を共有するだけではない。

背景や環境、関係性といった構造に目を向ける姿勢でもある。

会議の途中で場が③や④に傾いたときは、「個」から「構造」へと視点を引き上げることが、シフトの第一歩になる。

■ 実践のための3ステップ

1. 背景を問う

- 例:「この出来事の背景に、どんな物語がある?」

- 効果:ミスを“人の資質”に帰結させず、環境やプロセスの改善点を洗い出せる。

2. 未来を問う

- 例:「この経験から何を持ち帰れる?」

- 効果:議論を次の行動に結びつけ、再発防止の具体策を引き出す。

3. 感情と事実を分ける

- 例:「責めたい気持ちは、事実を正しく見せてくれているか?」

- 効果:感情に引っ張られて判断が歪むのを防ぎ、冷静な分析に戻せる。

■ 会議進行の実例

ある営業部でのクレーム対応会議。

以前(③型中心)

部長:「今回のお客様、誰が対応した?」

担当者:「私です…」

部長:「なんでこんなことになったんだ?」

(沈黙、やがて終了。改善案なし)

今(①②型へのシフト)

部長:「今回のケース、どういう経緯でお客様の不満が解消されなかったのか、時系列で整理しよう」

担当者:「最初の説明時点で、サービス範囲を正しく伝えられていなかったと思います」

別のメンバー:「実はその説明マニュアルが古いままでした」

(マニュアル更新と事前説明研修の実施が決定)

■ ③④から①②へシフトする

場を①②へ切り替えるには、

まず「今どのタイプで話しているか?」を自覚することが必要だ。

そのうえで、背景・未来・感情整理という3つの問いを使って、

徐々に視点を構造側へ引き上げる。

エンパシーは、その道筋を照らす灯りになる。

それは相手を甘やかすためではなく、

学びを組織全体に還元するための姿勢だ。

■ 結び

原因追及は悪ではない。

ただし、その質を決めるのは動機と姿勢だ。

エンパシーのある「なぜ?」は、組織の文化を育て、

未来の失敗をより豊かな学びに変える。

失敗を“消す”のではなく、“活かす”。

そのために必要なのは、問いの温度を下げ、

構造を見つめる勇気である。

▼エンパシー力を高めるヒント

エンパシー力を高める訓練になる映画10選