《 円安と地域資本-2025 》

-夢のポリセントリック経済戦略 -

プロローグ:

円安は、多くの人にとって生活を圧迫する現実だ。

それでも、その陰で静かに構造の再編が進んでいる。

企業は外貨をすぐに持ち帰らず、地域企業は本社を動かさない。

資本は外へ広がるよりも、内へと滞留しはじめた。

その動きは、縮小ではなく、内側で拡張する成長の萌芽とも言える。

滋賀の平和堂、北海道のセコマ、長野のツルヤ—

地場に根づいた資本の重力が、国全体の地図を描き換えつつある。

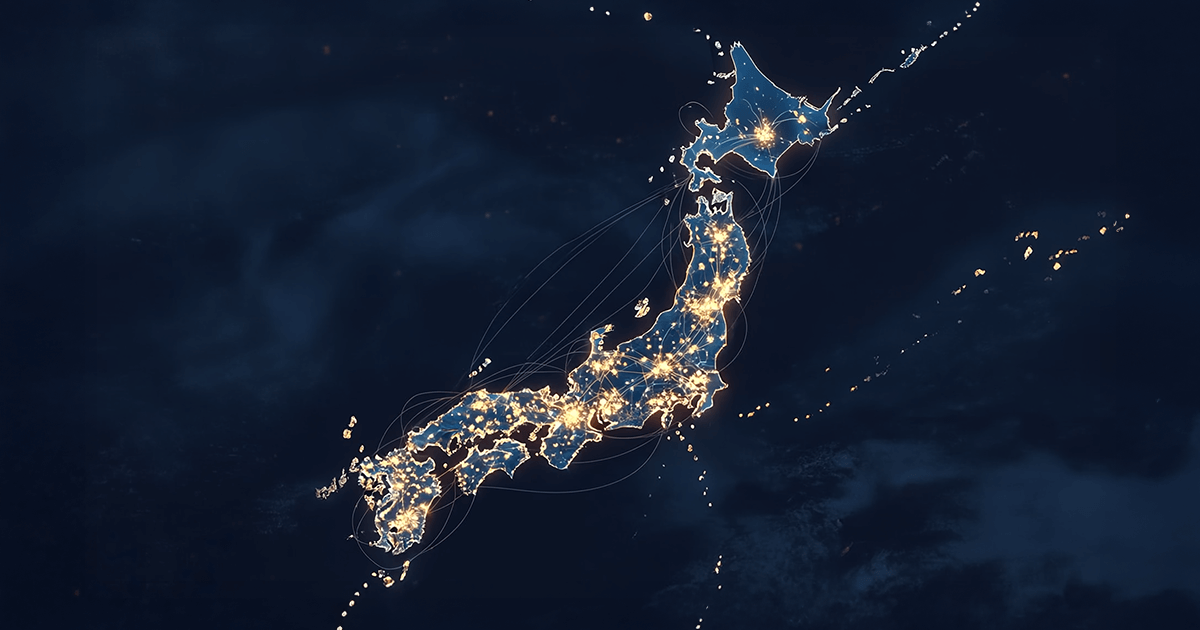

いま日本経済は、一極集中から多中心型へ。

“出さない経済”が、次の成長構造をつくりはじめているのかもしれない。

Vol.0|逆相の成長

― 円安という“痛み”の奥で ―

ニュースの見出しが並ぶたびに、私たちは「かつての繁栄は遠くなった」と感じる。

街のざわめきや人々のため息に、その実感がにじんでいる。

輸入物価の上昇、燃料費の高騰、止まらない生活コスト。

数字よりも先に、暮らしの感覚が変わっている。

その痛みは、単なる経済指標ではなく、日々の台所や企業の帳簿に刻まれている。

誰もが少しずつ削りながら、それでも続けようとしている。

このコラムでは、その現実を軽んじることなく、

痛みと並走しながら、静かに進行している構造の変化を見ていく。

円安はしばしば「国の弱さ」の象徴として語られる。

だが、歴史を少し遡ると、そこには別の風景が見える。

1970〜80年代、日本は同じように円安の波の中にありながら、

その裏側で、産業の再編と地域経済の芽吹きを経験していた。

輸入が高くつき、外貨を稼ぐことが難しい時期ほど、

人々は国内に目を向け、新しい循環を模索した。

いま再び、そのときと似た静かな移行が起きている。

資本の重心が変わり、地域の中に眠っていた力が呼び起こされている。

それは大きなニュースにはならないが、確実に社会の底を動かしている。

円安という言葉の背後で、何が芽吹いているのか。

その微かな動きを観測点として、この国の新しい地図を描いていく。

そこには、かつての“外へ向かう成長”とは違う、

“内で深まる成長”の可能性が見えてくる。

Vol.1|出さない経済

― 外貨を“持ち帰らない”という選択 ―

■ 企業の“出さない”行動が示す変化

海外で得た利益を、すぐに円へ戻さない。

そんな企業の動きが、いま静かに広がっている。

為替変動への警戒だけでなく、現地での再投資や研究開発など、

利益をその土地のなかで循環させる選択が増えている。

かつては「外で稼ぎ、国内に戻す」が常識だった。

しかし今は、「外で稼ぎ、外で活かす」が一つの戦略になりつつある。

これは、外へ打って出る勢いを失ったという話ではない。

むしろ、外へ向かう前に内側の循環を整えようとする、

新しい均衡感覚の表れとも言える。

資本の移動を急がず、無理に為替差益を追わない。

そんな判断が、企業にとっての「守り」ではなく「設計」になってきた。

■ 内から支える経済構造

“内へ向かう”というより、“内から支える”。

外を拒むのではなく、持続の力を養う方向への転換だ。

海外での成果をすぐに本国へ戻さないということは、

その地域ごとに経済の小さな独立圏を育てているということでもある。

資本の流れが分散し、結果的にリスクが分散する。

いわば、企業単位の「ポリセントリック経済」だ。

この動きは、国家全体の構造にも呼応している。

外貨を“持ち帰らない”経済は、

国内の循環を補強し、地域単位の自立を促している。

それは中央の一極支配ではなく、

無数の点が互いに支え合う構造への移行を意味している。

■ 二重構造が生む安定性

円安は、国家の脆弱さの表れとして語られやすい。

ただ、そこにもう一つの見方がある。

外貨経済と国内経済がゆるやかに分離しながら、

それぞれのバランスを保つ「二重構造」が生まれているのだ。

外で得た利益を、外の現場で循環させる。

その結果、国内への資金流入は減っても、

国全体としての安定性はむしろ高まることがある。

“出さない経済”は、縮小ではない。

外への拡大を焦らず、内側の筋肉を鍛える。

そんな静かな構造転換が、円安という表層の下で進行している。

Vol.2|地元資本の重力圏

― “自治体単位の経済コングロマリット”の萌芽 ―

“自治体単位の経済コングロマリット”の

萌芽

■ 地元に根ざす企業たち

滋賀の平和堂は、地域の流通と暮らしを支える存在だ。

店舗の棚には、大手ブランドと並んで、地元メーカーの商品が多く見られる。

それは、売上よりも循環を意識した取り組みの一端と考えられる。

北海道のセコマは、地元の農家や漁業者から食材を仕入れ、

加工や販売を地域内で完結させる体制を築いている。

長野のツルヤは、季節の果実を生かしたプライベートブランドを展開し、

生産者とともに地域の味を育てている。

これらの企業は、単なる小売業ではない。

地域資本の“翻訳者”ではなく、構築者として機能している。

地元の生産者、物流、顧客をつなぎ直すハブとして、

地域の中に経済の小さな宇宙をつくり出している。

■ 本社を動かさないという戦略

こうした企業に共通するのは、本社を動かさないという意志だ。

東京に出るよりも、地元に留まり、地元で還流を完結させる。

地場金融や地方自治体との協働により、

地域の中でお金が滞留し、再投資の連鎖が生まれている。

資本の外流を抑えることで、

地域そのものが「一つの経済体」として成熟していく。

この集合的な構造は、

まるで“自治体単位の経済コングロマリット”のように見える。

一社単独の成長ではなく、地域がひとつの複合企業のように機能しているのだ。

同じ形をなぞる必要はない。

条件が違っても、地場資本+流通+再投資という骨格は、

規模や業態に応じて立ち上がりうる。

ここでの事例はテンプレートではなく、通底する原理の提示だ。

成功例の背後には、偶然や長い試行錯誤もある。

それでも、地域資本が“地場の構造を編み直す”力は確かに観測されている。

■ 重力としての地域資本

この構造は、地域が“外から稼ぐ”よりも、“内で漏らさない”方向へと移行している証だ。

資金の流出を抑えるだけでなく、

地域内での雇用、教育、文化をも支える構造が形成されつつある。

その重力は、地域に人を留め、関係を留める。

まるで、地球の引力が海をたたえるように。

地域資本の重力圏は、単なる経済循環ではない。

一つの地域の中に、国家構造の縮図のようなフラクタルな経済圏が現れつつある。

資本・労働・文化の流れが、地場で自己相似的に展開し、

それぞれが小さな中心として機能している。

地域資本の重力圏とは、

企業単体の競争を超えた、地域そのものの経済的自立の場だ。

そこに集まる意思や労働、生活の流れが、

静かに一つの方向を指し示しはじめている。

Vol.3|ポリセントリックの地図

― 中心のない国の未来図 ―

■ 一極集中のゆらぎ

円安が進むなかで、東京一極集中のモデルが少しずつ揺らぎはじめている。

大企業の地方拠点設置、テレワークの常態化、サプライチェーンの再編。

それらは一見ばらばらの現象に見えるが、

全体を俯瞰すると「分布型の経済圏」が浮かび上がってくる。

行政主導の「地方創生」ではなく、

市場が自律的に描く再配置だと考えられる。

こうした動きは、単なる地方分散ではなく、

経済の中枢が“多中心化”するプロセスとして理解できるかもしれない。

中央からの一方向的な支配ではなく、

無数の点がそれぞれの重心を持ち、ゆるやかに連なっていく。

この構造を、私は「ポリセントリックの地図」と呼びたい。

■ 複数の中心がつながる構造

ポリセントリック経済とは、単一の中心を持たない多重構造。

言い換えれば、複数の小さな中心がネットワークとして連動する経済体だ。

一見、分散は非効率に見えるかもしれない。

だが、複数の中心を持つ構造は、危機に対してきわめて強いと考えられる。

どこかが止まっても、別の中心が機能し、全体の流れを保つ。

それは、国家という巨大なシステムが「自らの生態」を取り戻す動きにも見える。

全地域が同じ速度で進むわけではない。

それでも、中心が散る方向にあることは確かだ。

変化は静かだが、確実に進行しているように感じる。

■ ARPANETのような分散の思想

1970年代、アメリカで誕生したARPANETは、

通信を一つの中央に依存させないために設計されたネットワークだった。

どこかが破壊されても、他の経路が生き残る。

その構造的な強さは、やがてインターネットという「分散の思想」へと発展した。

日本経済にも、これと似た変化が起きているように見える。

地域単位での経済圏が自立し、相互に緩やかにつながる構造。

誰かが中心になるのではなく、

それぞれの点が、小さな重心として機能している。

この国の経済もまた、機能し続けるために分散されたネットワークへと移行しつつあると考えられる。

■ 理想ではなく、すでに始まっている現象

これは、単なる地方分権ではなく、構造としての分散と見ることができる。

一見バラバラに見える経済単位が、全体として一つの生態を形づくる。

それは、国家を上からではなく、横方向に束ねる経済構造の萌芽でもある。

これは理想の設計図ではなく、すでに複数の地域で起きている現象を

地図のように描いたものだ。

フラクタルな地域経済が積層し、

その上に多中心的なネットワークが重なっていく。

“地図”というよりも、“呼吸する構造体”に近い。

それぞれの地域が小さな命として鼓動し、

国家全体がゆるやかに共鳴しはじめている。

Vol.4|逆相の成長構造

― “漏れを塞いだ拡張”という新しい形 ―

■ 成長の前提が変わる

成長という言葉が、かつてほど単純に響かなくなっている。

拡大することが必ずしも前進ではなくなり、

むしろ“整える”ことや“減らさない”ことが価値として見直されつつある。

経済の前提が、もはや“外へ広げる”ことではなく、

“内に深める”方向へと少しずつ移りつつあるように思う。

これは、一見すると守りの姿勢に見えるかもしれない。

しかし、内側の質を高めることは、

外への力を養う準備でもあると考えられる。

成長の定義そのものが、静かに書き換えられつつあるのかもしれない。

■ 縮小ではなく、内側からの拡張

ここで言う転換は、縮小を良しとする話ではない。

むしろ、漏れを塞ぎ、内側の循環を強化することで、

総体としての拡張を目指す流れだと考えられる。

これは“縮小均衡”ではなく、“漏れを塞いだ拡張”のかたち。

深く潜ることは、閉じることではない。

内に潜る動きは、外への新しい到達点をつくり出す運動にもなりうる。

この視点は、国家経済だけでなく、企業経営や個人の暮らしにも通じる。

使い切らない、流しきらない、蓄積を意識的にめぐらせる。

その静かな選択が、次の行動の余白を生み出す。

いま求められているのは、勢いよりも、循環の設計力なのかもしれない。

■ 整えることが波及を生む

国家規模の経済も、企業規模の経営も、

「伸ばすこと」よりも「整えること」にエネルギーを注ぐ段階へ来ているように見える。

内側の質的拡張が、結果として外への波及を起こす。

その流れは、まるで海の潮のように、

静かだが確実に往復しながら広がっていく。

経済の呼吸が整えば、

拡大と停滞という対立そのものが意味を失っていくのかもしれない。

それは、外への欲望を失うことではなく、

内から満ちていく力を取り戻すということ。

“逆相の成長”とは、

成長の方向が反転するのではなく、

成長の質そのものが変化していく現象なのだと考えられる。