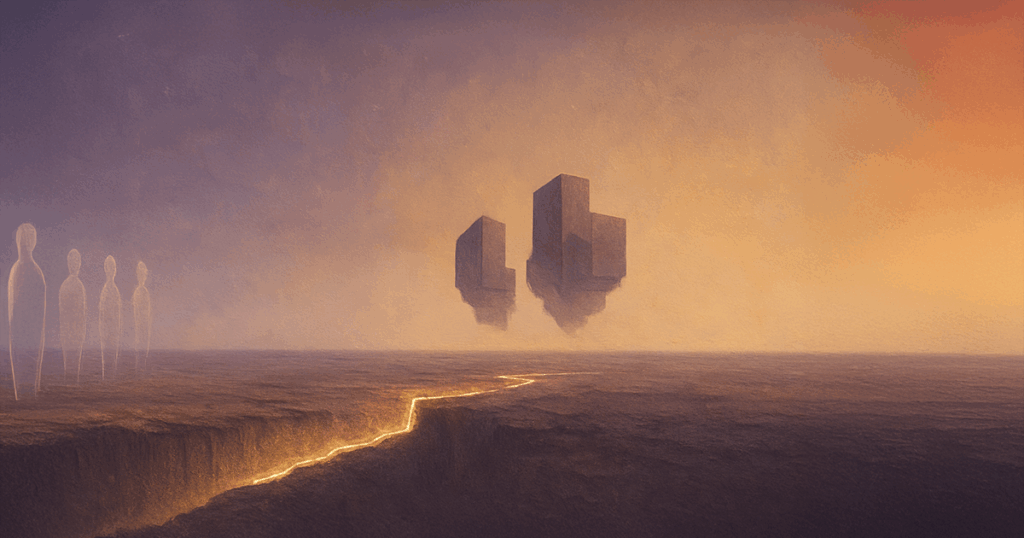

《 再び、問いから始める 》

—文明の裂け目に立つ私たち

プロローグ:

問いとは、ただ正解を導くための道具だったのだろうか。

社会や教育の制度が“答えのある問い”に偏ってきた中で、

見過ごされてきたもう一つの問いがある。

それは、正解に向かわず、構造そのものを揺さぶる「生成の問い」。

いま、文明の裂け目から、

その問いが静かに息を吹き返そうとしている。

私たちは再び、問いの声に耳を澄ませるところから始められるだろうか。

序|

問いとは、いつも“ひとつ”だったのか?

あるいは、私たちがそれを“ひとつしかないもの”として扱ってきただけなのか。

ふと、そんなことを考える。

現代の教育制度の中で、あるいはビジネスや社会の現場で、

問いは「問題を解決するための道具」として扱われることが多い。

「なぜ成果が出ないのか?」

「どうすればもっと効率的か?」

こうした問いの立て方は、すでに正解や目標が前提として存在することを前提としている。

つまり、“答えに向かうための問い”だ。

でも、本来「問い」とは、それだけだったのだろうか?

もしかしたら私たちは、問いを「役に立つ」ものとして手なずける過程で、

もっと根源的な「問いの力」を、置き去りにしてきたのかもしれない。

文明が大きく揺らぐとき、問いが再び前面に現れるのは、その兆しかもしれない。

問いが“再び”立ち上がるということは、

それまでどこかに追いやられていたということだ。

そしてその「どこか」は、教育という仕組みの中にも、深く静かに刻まれている。

Ⅰ|二つの問い

— 問いを問うという営み

“問い”には、少なくとも二つの異なる性質がある。

■ 一つめの問い:解決のための問い

- 答えを出すための問い。

- 問題解決・合理性・効率の向上など、構造の“内部”で働く。

- 明確な目標に向かう設計されたプロセスの一部。

- 教育制度・企業研修・政策決定の多くが、こちらの問いを軸に設計されている。

■ 二つめの問い:生成のための問い

- 世界や制度の「前提」を揺るがす問い

- 「そもそもなぜ?」「それは誰の価値観?」といった“意味の根源”に触れようとする。

- 答えがなくても成立する。むしろ、問い続けることで世界が変わっていく。

- 哲学や芸術、詩、あるいは個人の内的対話において息づいている。

この二つの問いには、どちらが優れている、という優劣はない。

どちらも、人間の営みにとって欠かせないものだ。

ただ重要なのは、いま自分が立ち上げている問いが、

どちらの性質を持つものかを自覚すること。

それを見失ったとき、問いは手段としての機能だけを残し、

内省や構造の更新から遠ざかっていく。

「なぜ問うのか?」

「その問いは、何を可能にし、何を隠すのか?」

「この問いは、何に対して立ち上がっているのか?」

こうした“問いへの問い”を通してしか、

私たちは問いを取り戻すことができない。

Ⅱ|問いを置き去りにした文明

文明は、どこから崩れ始めるのだろうか?

その問いに対して、「構造の内部」から解答を探し続けるのが、現代的なアプローチだ。

景気後退・気候危機・人口減少・技術格差。

けれど、これらの“問題”に対して有効な“解決”を講じることが、

果たして文明を救うことにつながるのだろうか?

もしかすると、文明が崩れていくときには、

それまで封じ込められていた“問いそのもの”が、ふいに顔を出す瞬間があるのではないか。

それは、構造の内部からは立ち現れない、外部からの侵入であり、

あるいは内部からの覚醒ともいえる。

「これはそもそも、誰のための構造なのか?」

「その繁栄は、どんな暴力の上に築かれていたのか?」

こうした根源的な問いは、平時の文明には受け入れられない。

なぜなら、それは“解決”の文法に従わないからだ。

それはただ、問いとして存在し、構造そのものの輪郭を浮かび上がらせてしまう。

だからこそ、文明は“問い”を制度の外に追いやり、

“答え”を量産しつづけることで、自らを正当化してきた。

問いを排し、効率と成果を循環させることで、

自壊を先延ばしにしてきたとも言える。

Ⅲ|教育という制度と、“解決の問い”の同調

問いが制度の中で管理されはじめたとき、

その最たる場が「教育」だったのかもしれない。

産業革命以降、教育制度は「知識を効率的に伝達し、役に立つ人材を育てる」ことを目的に整備されてきた。

そこでは、「問い」とはあくまで正答のあるものとして扱われる。

- テストに出る問い

- 解ける問い

- 解くべき問い

すでに前提が定められ、ルールが設計された「枠組みの中の問い」が繰り返される。

それによって、教育は“解決の問い”を中心に据えた制度となった。

そして多くの子どもたちは、“生成の問い”を内に抱えたまま、

その問いに言葉を与えることなく、日常のなかに封印していく。

それでも、その封印は決して消えたわけではない。

むしろ、構造の外で、いつか言葉を持つ日をじっと待ちつづけている。

Ⅳ|文明の終わりに現れる「生成の問い」

面白いのは、文明が崩れかけるとき、

抑圧されていた“生成の問い”がふたたび表舞台に立ち上がることだ。

これは歴史の中で繰り返されてきた現象なのかもしれない。

宗教から科学へ。

神から理性へ。

定理からコードへ。

いずれの移行期にも、“なぜ?”という問いは濁流のように噴き出していた。

問いが立ち上がるということは、構造が裂けはじめた兆しでもある。

そしてそのとき、はじめて言葉にならなかった「生成の問い」が、

ふたたび世界に輪郭を与えはじめる。

今、私たちが直面している文明の揺らぎのなかでも、

AI、気候変動、格差、孤独といった「答えなき問題」に囲まれて、

ふたたび“問いそのもの”が立ち現れようとしている。

Ⅴ|教育を「問いの場」に還すために

では、教育はこれからどう変わることができるのだろうか?

あるいは、どう変わらなければならないのだろうか?

一つ確かなのは、問いを“答えのための道具”として扱うだけでは、

次の時代を担えないということだ。

これからの教育には、「問いを問い続ける力」そのものが必要になる。

それは、“正しい答え”を導く力ではなく、

“そもそも正しさとは何か”を問う力。

“問い続けること”が可能な土壌を耕す力。

そしてそのためには、問いには二つあること、

そして今どちらを立ち上げているのかに自覚的であることが、

何よりも大切なリテラシーになるのではないだろうか。

文明が崩れかけるそのときに、

もう一度、問いそのものと共にある教育を、取り戻せるかどうか。

その可能性だけが、私たちの手の中に残されている。

Ⅵ|問いを抱えるということ

—「解けなさ」と共に生きる力

問いを抱えるということは、不安定さと共に生きるということだ。

“答えがある”という安心から距離を置き、

言語化されない違和感や未分化な気配のなかに、静かに立ちつくすということ。

もちろん、すべての問いに“生成の問い”を求めるべきではない。

日常には、明確な“解決の問い”が必要な場面もある。

電車が遅れていたら原因を知りたいし、

社会に制度不備があるなら改善策を考えたい。

大切なのは、「今、自分がどちらの問いに立っているのか」を自覚すること。

生成の問いを“答え”に短絡させず、

解決の問いを“真理”と誤認しないこと。

私たちはその両方を行き来しながら、

日々の生活と、世界の深みに、同時に触れている。

それは、効率でも正解でも測れない、

“生きるという経験”そのものと、どう向き合うかという態度でもあるのだ。

Ⅶ|問いの再興

— 裂け目から立ち上がる未来へ

もし、文明が問いを置き去りにしてきたのだとすれば、

そして今、裂け目のなかで問いが再び立ち上がってきているのだとすれば、

私たちは今、極めて希有な瞬間に立ち会っているのかもしれない。

問いは、崩れゆく文明の残響のなかから、

新しい物語の予兆として浮かび上がる。

「この構造のままでいいのか?」

「何を失って、何を得てきたのか?」

「そもそも、“人間らしさ”とは何だったのか?」

それらはまだ言葉にならない問いかもしれない。

それでも、その未分化のざわめきを無視せず、

すぐに“答え”に変換せずに、ただそこに耳を澄ますこと。

教育も、文明も、その再編はそこからはじまる。

問いを取り戻すとは、

「言葉にならなかった声を、言葉にならないまま引き受ける力」

を取り戻すことなのかもしれない。

そしてそこから、

「問いと共にある未来」へ、

まだ見ぬ歩みが始まっていく。