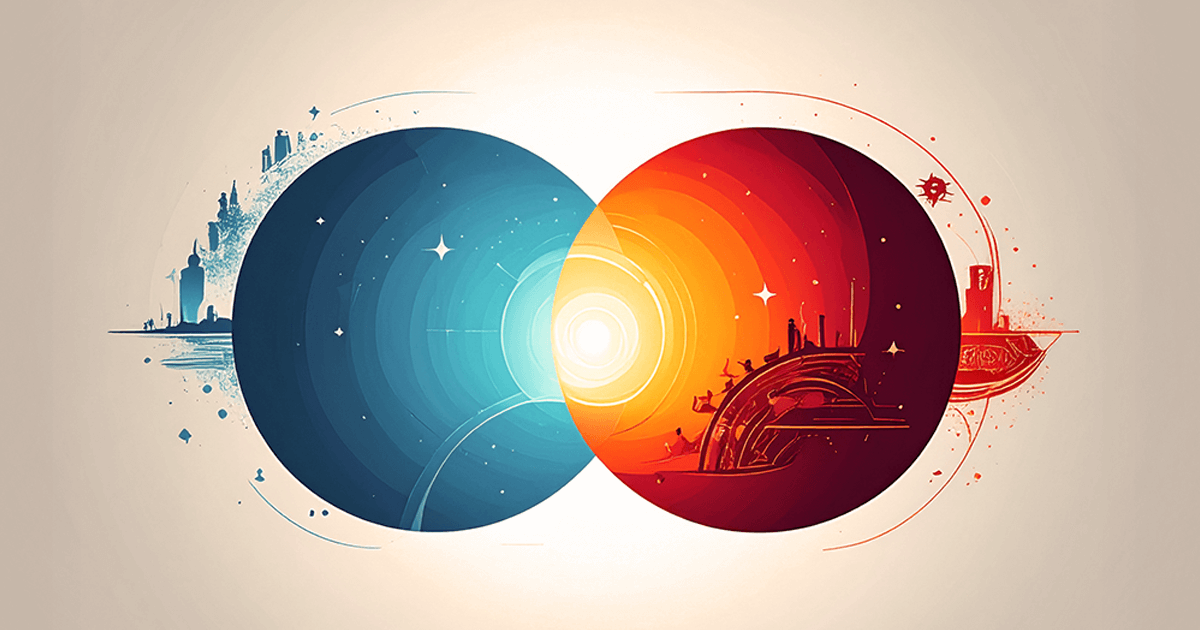

《 二つのOS ― 補完がつくる成熟 》

- 外に開く力と、内に宿す力 -

プロローグ:

外に開くOSと、内に宿すOS。

人や組織、そして文明は、この二つのリズムを往復しながら歩んできた。

外に傾けば拡張と空洞化を招き、内に傾けば安定と閉塞に陥る。

両者を補い合い、ときに交わらせることで、新たな価値や文化が立ち上がる。

この往復と補完の構造を見つめ直すことは、個人にも社会にも共通する成熟の条件なのかもしれない。

Vol.0|なぜ二つのOSなのか

— 外と内、二つの起点 -

人はいつも、何かを判断し、選び、進んでいる。

そのとき拠りどころにしているのは、必ずしも同じ種類の情報ではない。

ある者は外の世界に目を向け、データや他者の声を材料に進路を決める。

別の者は自分の内側に浮かぶ感覚や直感を手がかりに、行動を選び取る。

前者は「外に開くOS」、後者は「内に宿すOS」と呼べるだろう。

どちらかが優れているわけではなく、それぞれに力と弱さをもつ。

そして一方に偏れば、やがて限界や歪みが訪れる。

外にばかり頼れば、変化を追いかけ続けながらも、内的な拠りどころを見失う。

内にばかり沈めば、感受性は深まるものの、外の変化に応じられなくなる。

社会や文明もまた、この二つのOSの組み合わせで動いてきた。

外に開くことで世界は広がり、内に宿すことで秩序や意味が育つ。

その循環が途切れるとき、文明は縮退し、個人もまた停滞するのだろう。

このコラムでは、外と内という二つのOSを対比し、補完しあう関係性に光を当てていく。

成熟に向けて何を更新し、どこに耳を澄ませるべきなのか。

その糸口を探ってみたい。

Vol.1|外に向かうOS

— 探索と拡張の衝動 -

外的OSを主とする人は、外界に向かって感度を張り巡らせている。

世の中の動き、他者の言葉、数値化されたデータ。そうした「外から届くもの」を手がかりにして、自分の行動や判断を決めていく。

彼らは探索者であり、拡張者である。

まだ見ぬ世界に踏み出し、手に入れた情報を次の可能性につなげていく。

社会における新規事業や市場開拓の多くは、こうした外的OSの働きによって推進されてきたといえるだろう。

■ 外界に頼る力

外的OSの強みは、現実に即した判断を下せる点にある。

外の動きに素早く反応し、環境の変化に合わせて行動を最適化する。

再現性のある成果を出しやすく、短期的な成長や拡張を可能にする。

たとえば、調査レポートに基づく意思決定や、顧客の声を取り入れた商品改善。

そこには「外に耳を澄ませる」という明確な力が働いている。

■ 拡張の限界

しかし、このOSには限界もある。

外部の刺激に頼りすぎれば、方向性は他者や環境に委ねられてしまう。

短期的な成果は積み上がるが、長期的な意味を見失い、空洞化していく危険がある。

「次のトレンドは何か」「どの数字が有望か」と問い続けるうちに、自らの内側から発する指針は弱まり、外部の羅針盤だけで進むことになる。

その行き着く先には、拡張疲れや精神的な消耗が待っているかもしれない。

■ 狩猟者の比喩

外的OSは、狩猟文化のあり方に重なる。

獲物を探し、仕留め、共同体に持ち帰る。

そこには即効性と成果の明快さがある。

しかし、狩り続ければいずれ獲物は減り、持続可能性は揺らぐ。

その場その場では共同体を支えながらも、長期の視野では不安定さを孕むのだ。

外に開く力は確かに文明を前へと押し進めてきた。

ただし、それは内に宿す力と結びついてこそ持続的な成熟につながる。

外的OSだけでは、社会も個人も長くは持たない。

Vol.2|内に響くOS

— 意味と秩序を編む -

内的OSを主とする人は、内面に立ち現れる感覚や直感を頼りに進んでいく。

外の世界に刺激を求めるよりも、心の奥に沈んだ声を聞き取り、その余韻から方向を見いだす。

彼らは意味を問う者であり、秩序を編む者である。

行動の前に「なぜそれをするのか」を確かめ、結果よりも物語の一貫性を重んじる。

社会の中で思想や芸術、哲学といった領域が育まれてきた背景には、この内的OSの働きが深く関わっている。

■ 内面に根ざす力

内的OSの強みは、内発的な動機に基づいて動ける点にある。

外の状況が変わっても、自分にとっての意味や価値が指針となる。

そのため、表面的な変化に流されにくく、持続的な意志を保ちやすい。

たとえば、時代に逆行しても「これが自分の使命だ」と信じて歩み続ける思想家。

あるいは、数値に換算できない感覚を大切に守り抜く芸術家。

そこには「内に耳を澄ませる」という明確な力が宿っている。

■ 内面依存の限界

しかし、このOSにも危うさがある。

内的な声に傾きすぎれば、外界の変化を見逃してしまう。

共同体や社会との接点が薄れ、独りよがりな世界に閉じこもる危険もある。

「本当に大切なのはここにある」と確信しながらも、気づけば現実との接続が切れている。

やがては停滞し、外からの衝撃に対処できず崩れてしまうこともあるだろう。

■ 農耕者の比喩

内的OSは、農耕文化のあり方に重なる。

土を耕し、種をまき、芽吹きを待つ。

そこには時間をかけて育む安定感と、循環する豊かさがある。

しかし、畑に閉じこもれば新しい種は入ってこない。

外界の変化を取り入れなければ、やがて土地は痩せ、共同体は閉塞する。

農耕者の持続性は確かだが、それだけでは世界の広がりには届かない。

内に宿す力は確かに人間の文化を深めてきた。

ただし、それは外に開く力と結びついてこそ新しい秩序を生む。

内的OSだけでは、社会も個人もやがて停滞する。

Vol.3|補完の必然

— 二柱がそろって初めて世界は動く -

外に開くOSと、内に宿すOS。

この二つは対立するものではなく、古くから補完関係として物語られてきた。

■ 神話に描かれた二柱

多くの神話には「二つの原理」が登場する。

たとえば北欧では、オーディンが外の世界と契約する存在として描かれ、フレイヤは内なる豊穣を司る女神として語られる。

日本神話に目を向ければ、アマテラスが秩序や統治の象徴として語られることもあれば、対照的にスサノオが情動や混沌の力を体現する存在として描かれることもある。

あるいは天地創造の物語において、イザナギとイザナミという対比で語られる方が親しまれているかもしれない。

どの解釈が唯一の正解というわけではない。

ただ共通しているのは、秩序と混沌、外と内といった「二柱の補完」が世界の成立に深く関わっている、というモチーフである。

そこに、外的な力と内的な力の両立が不可欠だという直感が込められているのだろう。

■ 偏りがもたらす衰退

歴史を見ても、外的OSだけに傾けば拡張と征服が加速し、やがて精神的な空洞化に陥る。

新しい領土や市場を求め続けた共同体が、内的な結束や物語を失って崩れていった例は少なくない。

逆に、内的OSだけに傾れば、共同体は安心を保ちながらも外の変化に応じられず、閉塞へと向かう。

豊かな文化や秩序を育んでいたにもかかわらず、外からの衝撃に対応できず、大きく揺らいだ歴史もまた繰り返されてきた。

父性だけでは支配が硬直し、母性だけでは保護が過剰になる。

狩猟だけでは獲物を枯渇させ、農耕だけでは新しい種を失う。

偏りはやがて、衰退の道筋となる。

■ 補完の構造

補完とは、単に足りない部分を補うことではない。

外的OSが新しい知識を取り込み、内的OSがそれに意味を与える。

その循環があって初めて、文明は持続し、個人は成熟する。

剣と盾、太陽と月、航海と錬金。

世界の各地で繰り返し描かれてきた二項の対比は、対立ではなく共存を示している。

■ 現代社会における事例

この補完の構造は、神話の中だけではなく現代の企業や組織にもはっきりと表れている。

外的OSに偏った事例としては、大手IT企業のプラットフォーム戦略が挙げられる。

膨大なデータ解析や市場動向をもとに事業を展開するが、内的な理念が希薄になるとユーザーの共感が失われ、従業員は疲弊していく。

短期的な成長は可能だが、内的基盤を欠いた拡張はやがて空洞化につながる。

一方で、内的OSに偏っているように見えるスタートアップも少なくない。

彼らは理念やパーパスを掲げるが、それが組織をたらしめる文化まで掘り下げられていないことが多い。

掲げられた理念が表層にとどまれば、結局は外的OSの要請に流され、持続的な基盤にはならない。

では「理念や文化を守り抜く老舗企業」はどうなのだろうか。

表層的に伝統を掲げるだけなら、確かに閉塞に向かう。

だが、実際に長く残り続けている老舗には、別の理由がある。

彼らの文化や価値観は看板にとどまらず、日々の営みに息づいている。

一見すると変わらないように見えても、環境の変化に応じて細やかな調整を続けている。

内に根ざしたものを軸にしながら微細な更新を積み重ねてきたからこそ、老舗は持続しているのだろう。

補完がうまく働いている事例も存在する。

アップルはデザイン哲学という強固な内的OSと、ユーザー行動の徹底的な観察という外的OSを組み合わせて革新を続けてきた。

パタゴニアは環境倫理という内的OSを守りながら、最新技術や市場の声を外的OSとして取り込み、理念とビジネスを両立させている。

トヨタは「改善・カイゼン」という文化的基盤を維持しつつ、外的な要請に柔軟に応じることで競争力を保っている。

外と内のOSは、互いを必要とする存在である。

神話の時代も現代の社会も、その補完が失われると衰退へと傾く。

両者がそろって初めて、世界は動き、社会も個人も未来へと進んでいくのだろう。

Vol.4|フラクタルの構造

— 文明と個人をつなぐ視座 -

外に開くOSと、内に宿すOS。

この二つの補完は、文明や組織のレベルだけでなく、個人の内面にも重なっている。

社会の動きと人の営みは、異なるスケールでありながら、どこか似た形をしている。

■ 文明のOS

文明は外的OSと内的OSの組み合わせによって展開してきた。

外に開く力が新しい土地や知識を切り拓くこともあれば、内に宿す力がそこに意味と秩序を与えることもある。

ときにその役割は逆転し、内的な営みが未知を拓き、外的な広がりが秩序を形成することもある。

探検と体系化、拡張と文化形成。

その往復の循環によって、社会は発展してきた。

だが、外だけに傾れば拡張疲れと空洞化に陥り、内だけに傾れば適応力を失って停滞する。

歴史が繰り返してきた衰退の多くは、この偏りに由来している。

■ 個人のOS

この構造は個人の内側にも映し出されている。

外的OSが新しい情報や他者の視点を取り込むこともあれば、内的OSがそこに意味を与え、自分の物語に組み込むこともある。

ときに内的な感覚が新しい視点を切り拓き、外的な関わりが秩序や意味をもたらすこともある。

学びと内省、経験と解釈。

その往復によって人は成熟していく。

外の刺激ばかりを追えば、流行や数値に振り回され、自分の軸を見失う。

内の感覚ばかりに閉じれば、独りよがりとなり、変化に応じられなくなる。

社会と同じく、個人もまた補完を必要としている。

■ フラクタルな対応

文明と個人はスケールこそ違えど、構造は似ている。

外的OSと内的OSの相互作用が、どちらにも欠かせない。

社会の衰退と個人の停滞は、同じパターンで繰り返される。

この相似形をフラクタルと呼ぶなら、私たちはそれぞれの内側に小さな文明を抱えているのかもしれない。

そして文明もまた、人々の無数の内的更新に支えられている。

外と内のOSをどう更新し続けるか。

それは一人の成熟の課題であると同時に、文明全体の課題でもある。

両者はフラクタルに響きあい、片方の停滞はもう片方にも波及する。

だからこそ、社会と個人の両方で「補完の循環」を絶やさないことが重要なのだろう。

Vol.5|もう一つの問い

— 偏りを自覚し、どう関わるか -

外に開くOSと、内に宿すOS。

どちらも大切だと理解したとしても、私たちは生まれつき、あるいは経験によって、どちらかに傾きやすい。

外からの刺激を糧にする人もいれば、内に沈み込み意味を紡ぐことに長けた人もいる。

その傾向自体は悪いものではない。

むしろ強みであり、個性の源泉でもある。

■ 偏りを知るということ

まず大切なのは、自分がどちらに寄りやすいかを知ることだ。

外的OSを強く持つ人は、常に情報に反応し、次の展開を敏感に察知する。

内的OSを強く持つ人は、自分の感覚や信念を軸に、深く考え抜くことで力を発揮する。

ただし、その傾向を絶対視すると、強みは裏返って弱みになる。

外にばかり気を取られれば空洞化し、内にばかり沈み込めば閉塞に至る。

だからこそ、自分の偏りを知りつつも、「場にどちらの力が必要とされているか」を見極める視点が求められる。

■ 二つの補完の方法

では、どう補うか。方法は大きく二つある。

ひとつは、自分自身で欠けているOSを鍛えること。

外的OSが弱ければ、意識して情報に触れる習慣を持つ。

内的OSが弱ければ、内省や対話の場を取り入れ、立ち止まる時間を確保する。

自らの傾向を認識した上で少しずつ歩み寄ることで、柔軟さは増していく。

もうひとつは、人を通じて補完すること。

外に開くことが苦手なら、外的OSを得意とする人と組む。

内に宿すことが弱いなら、内的OSを深く持つ人に学ぶ。

具体と抽象を行き来する関係性を意識的につくることで、自分一人では届かない視座を手に入れることができる。

パートナーシップや協業は、単なる役割分担ではない。

異なるOSを持つ者同士が響き合うことで、場はより多様に応答できるようになる。

■ 問いかけとしての補完

大切なのは、「自分はどちらに傾いているか」という自己認識にとどまらず、「この場はいま、どちらのフェーズに立っているのか」を見極めることだ。

具体が求められているのか、抽象が呼ばれているのか。

その上で、問うべきは「そのフェーズを担うのは自分か、それとも他者か」である。

外を担うのか、内を支えるのか。あるいは、補完し合う人との関係をどう結ぶのか。

その判断があることで、偏りは単なる欠点ではなく、役割の強みへと変わっていく。

外と内のOSは、どちらも単独では完結しない。

互いを映し合い、循環することで成熟へと向かう。

そしてその循環を支えるのは、場にどのフェーズが立っているかを見極め、そこでの役割を選び取る姿勢なのだろう。

Vol.6|補完から創発へ

— 二つのOSが交わるとき -

外に開くOSと、内に宿すOS。

その補完が成立するとき、単なる均衡にとどまらず、新しい可能性が立ち現れる。

そこには「創発」と呼ぶべき現象がある。

■ 均衡を超える瞬間

補完は、欠けを埋める行為に見える。

外的OSの不足を内的OSで支える、あるいはその逆。

だが、本質は単なる補強ではない。

二つが交わるとき、そこに新しいリズムが生まれる。

外的OSが世界の動きを捉え、内的OSがそれに意味を与える。

その循環の中で、どちらにも属さない第三の視座が立ち上がる。

均衡はやがて、創造の場へと転化する。

■ 創発の具体

歴史を振り返れば、創発はいつも二つのOSの交わりから生まれてきた。

科学革命は、外界の観察(外的OS)と内的な思索(内的OS)が結びついた結果だった。

芸術運動もまた、社会的な刺激と内面の洞察が響き合うことで展開してきた。

組織においても同じだ。

市場や顧客の声を敏感に取り込みながら、自社の理念を軸に再構成する企業は、新しい価値を創造する。

個人においても同じだ。

外からの経験を自分の物語に編み込み、内からの洞察を外に表現する人は、新しい文化を形づくる。

■ 対話という場の力

創発がもっともわかりやすく現れるのは、対話の場かもしれない。

外的OSを強く持つ人と、内的OSを深く持つ人が語り合う。

一方が刺激をもたらし、他方が意味を与える。

その往復のなかで、どちらも想定していなかった結論や構想が立ち上がる。

創発とは、補完が成熟した先に生まれる「余剰の産物」である。

二つのOSが重なり合うことで、思いもよらぬものが顔を出す。

■ 創発の必然

外と内のOSは、互いを補うだけでは終わらない。

その交わりが、文明を更新し、個人を成熟させてきた。

補完から創発へ――。

それは外と内が共鳴することで必然的に起こる現象であり、私たちが次の地平へ進むための契機なのだろう。

Vol.7|循環のデザイン

— 場のフェーズを見極める -

外に開くOSと、内に宿すOS。

ここまで見てきたように、この二つは対立するものではなく、互いを補い合いながら成熟へと向かう。

外に偏れば空洞化し、内に偏れば閉塞する。

文明も、組織も、個人も、その構造を繰り返してきた。

■ 両輪としての具体と抽象

外と内のOSは、具体と抽象の両輪のようなものだ。

具体的な情報や刺激に開き、抽象的な意味や物語を編む。

どちらか一方に頼れば、走行は不安定になる。

ただし大切なのは、「自分がいまどちらにいるか」を決めつけることではない。

むしろ その場にどちらのフェーズが立ち現れているのか を見極めることだ。

具体の流れが強いのか、抽象の沈思が支配しているのか。

その位相を知ることが、次の一歩を照らす。

■ 成熟とは循環を絶やさないこと

補完は単なる欠けの補強ではない。

外と内のOSが交わるとき、新しい視座や価値が生まれる。

それは均衡を超えて「創発」と呼べる現象をもたらす。

だが、創発も一度きりで終われば、やがてまた偏りに戻る。

成熟とは、この補完と創発の循環を絶やさず続けることだ。

その循環のなかで、個人は成長し、組織は文化を築き、文明は更新されていく。

■ ふり返りとして

大切なのは、自分がどちらに偏っているかではなく、場にいま、どちらのフェーズが立っているのかを認識することである。

そして、そのフェーズを担う役割が自分なのか、それとも他の誰かなのかを見極めること。

外を開く役割に立つのか、内を支える役割を引き受けるのか。

その判断が加わることで、場の循環は滞らずに進んでいく。

場の位相を見極め、そこでの役割を選び取ること。

それがきっと、文明にも個人にも共通する、成熟への静かな道筋なのだ。