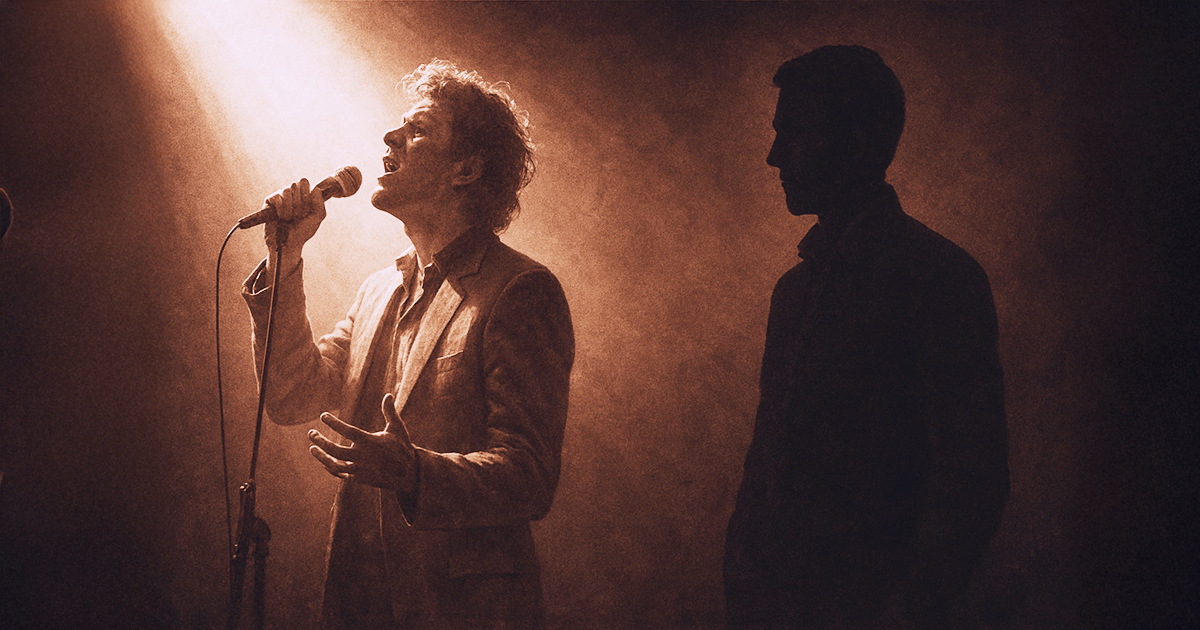

《 光と影の共犯者たち 》

- 舞台を彩る“フロントマンと影の存在” -

プロローグ:

舞台の上には光があり、必ずその背後には影がある。

表に立つ者と支える者、その関係は音楽でも組織でも繰り返されてきた。

成功も破綻も、そこに潜む力学から生まれる。

本稿は、光と影の共犯関係をめぐる物語をたどり、

その補完・崩壊・可逆性に至るまでを描き出す試みである。

Vol.0|光と影の共犯者たち

— 舞台を彩るフロントマンと影の存在 -

2025年8月、ダリル・ホールとジョン・オーツの長年の法廷争いが、私的仲裁により決着した。

数年にわたる争いの末、訴訟は棄却され、二人の関係は修復されることなく閉じられた。

この事件は単なる契約や権利の問題ではない。

長年共に築き上げた「Hall & Oates」というブランドの根幹が揺らぎ、光を浴びるフロントマンと、影で支えるパートナーの関係性のもろさが浮き彫りになった。

ホールにとっての光は自然な存在感であり、無意識の特権でもあった。

対してオーツは、長年影の役割に甘んじながらも、自らの価値と貢献を深く自覚していた。

その葛藤は、表舞台では「契約の争い」として現れただけに過ぎない。

この構造は音楽界だけの話ではない。

世界的に知られるデュオやパートナーシップの間にも、同じパターンが繰り返される。

例えば:

- Simon & Garfunkel:サイモンが主導で曲作りとリードボーカル、ガーファンクルは陰で支える。表に出たいガーファンクルと、無自覚に引っ張るサイモンの葛藤は、最終的に複数回の破局と再結成を経た。

- Elton John & Bernie Taupin:エルトンがフロントマン、バーニーは作詞家として支える。エルトンの輝きとバーニーの影の関係は、長年続いた共犯関係の象徴だ。

- Michael Jackson & Quincy Jones:マイケルが表舞台の中心、クインシーはプロデューサーとして楽曲の骨格を支える。光と影の構図は、両者の信頼と葛藤を同時に生んだ。

共通するのは、「光る側の無自覚さ」と「陰の側の自負心」。

この両者が重なったとき、作品は輝きを増すが、関係は同時に脆くなる。

Hall & Oatesのケースは、その典型だ。

光と影は互いに補完し合いながらも、立場や価値観の違いが露わになったとき、和解ではなく決別が待っている。

Vol.1|光と影の共犯者

— 互いに補完し、文化と成果を共創する -

■ 共犯型の構造

光と影の関係は、単純にフロントマンと裏方という二分ではなく、いくつかのパターンが存在する。

ここでは、互いに補完し合い、文化や成果を共創する「共犯型」に焦点を当てる。

前に立つ光は注目を集め、ブランドや作品の顔となる。

一方で影は、支えるだけでなく、作品や文化そのものの深みを作り出す。

光の存在が無自覚であればあるほど、影の支えは不可欠になり、両者のバランスが崩れると、作品の輝きも関係性も揺らぐ。

光――フロントマンは舞台や文化を牽引し、

影――支える存在は目立たない場所で光を際立たせる。

どちらかが欠けても、作品やチームの力は半減する。

■ 光と影の補完関係

光は無意識に舞台を支配し、観客や組織の目を引く存在となる。

一方で影は、自らの役割を理解し、光を立たせながら作品や成果の質を高める。

影の自覚的な貢献が、光の輝きをより鮮明にするのだ。

■ 音楽界に見る共犯型

日本の音楽界に見る共犯型。

歴史的なデュオやプロデューサーとの関係からも、この構造は明らかだ。

- モーニング娘。とつんく♂

つんくが楽曲制作や方向性の舵を取りつつ、メンバーが表舞台で光を放つ。グループの文化と成果は、光と影の相互作用によって生まれた。 - AKB48と秋元康

秋元が総合プロデュースで全体像を描き、メンバーが個々の魅力を前面に出す。影の役割がなければ、個々の輝きは分散してしまう。 - ユーミンと松任谷正隆

松任谷がアレンジやプロデュースで音楽を支え、ユーミンの表現力が作品に命を吹き込む。二人の関係性は、長年にわたる共犯型の典型例だ。 - 小室哲哉と小室ファミリー

小室が楽曲の骨格と方向性を作り、アーティストが表現力で光を放つ。双方の役割が明確でありながら、作品の完成度は互いの補完で決まる。

■ 企業に見る共犯型

音楽界だけでなく、企業の歴史にも光と影の共犯型は存在する。

フロントマン的存在と影の支えが互いに補完し、組織やブランドの成果を作り出す例だ。

- 井深大 × 盛田昭夫(SONY)

盛田が経営・戦略面でリーダーシップを発揮し、井深が技術・製品開発を支える。二人の協働がSONYの革新力を支えた。 - スティーブ・ジョブズ × スティーブ・ウォズニアック(Apple)

ジョブズがビジョンを掲げ表舞台に立ち、ウォズニアックが技術面でAppleの基盤を作り上げる。光と影の補完が初期Appleの成功に直結した。 - 岩田聡 × 宮本茂(任天堂)

岩田が経営・戦略を主導し、宮本がゲームデザインでクリエイティブを支える。両者の共犯関係がWiiやSwitchといった成功を生んだ。

■ 光と影の補完が生む成果

共犯型の特徴は、影の存在が単なる補助ではなく、文化やブランドの本質に不可欠である点だ。

表舞台に立つ光が目立つほど、影の価値は作品やチームの中で深く刻まれる。

この構造を理解すると、個々の貢献や役割の見え方が変わる。

光と影は固定されたものではなく、互いの補完関係によって初めて意味を持つのだ。

Vol.2|崩壊のメカニズム

— 光と影の関係が壊れるとき -

■ 無自覚が生む見えない階段

光を浴びる側は、その立場に無自覚であればあるほど、支える側との間に「見えない階段」を作ってしまう。

拍手や称賛は自然とフロントマンに集まり、その循環が「自分が全てを掌握している」という錯覚を強めていく。

影の存在はその錯覚の背後に隠れ、次第に「認められていない」という感覚を積み重ねることになる。

■ 崩壊の前兆

崩壊は突然訪れるわけではない。

最初は小さな違和感――「自分の声が届いていないのでは」という感覚が芽生える。

次に、それを言葉にできず、沈黙のまま抱え込む時期が続く。

やがて、その沈黙が重なりすぎると「もう限界だ」という境界線を越え、表に爆発する。

決裂や法廷争いは、その最後の噴出口にすぎない。

■ 契約争いという仮面

表に現れるのは「契約」「権利」「金銭」といった具体的な争点である。

だが、それはあくまで仮面でしかない。

Hall & Oatesの訴訟も、実際には「自分の貢献をどう扱うのか」「対等とは何か」という根本的な問いの衝突だった。

崩壊の本質は、数字や契約条項ではなく、長年にわたり積み重なった承認の欠如にあったのだ。

■ 心理的な崩壊のプロセス

影の側は、最初は怒りを抱える。

だが、怒りは次第に虚しさへと変わる。

虚しさが深まれば、「このままでは自分の存在が消えてしまう」という恐怖につながる。

そして最後に、「自分の人生を自分で締めくくる」ための行動に出る。

契約の破棄、権利の売却、チームからの離脱――それらはすべて、心理的な崩壊が外に現れた姿だ。

■ 崩壊の普遍パターン

この構造は音楽界に限らない。

Simon & Garfunkelは複数回の破局を繰り返した。

Appleのジョブズとウォズニアックは方向性の違いで距離を置いた。

マーベルのスタン・リーとジャック・カービーは権利をめぐる争いに発展した。

スポーツ界や政治でも同じだ。

フロントに立つ者と影で支える者の関係は、成果を大きくする一方で、崩れるときの衝撃も深い。

■ 次章への布石

光は暴走しやすい。

スポットライトは心理的な報酬を与え続け、その錯覚を強化する。

だからこそ、崩壊は構造的に起きやすい。

だが、暴走を抑える方法がないわけではない。

次章では「フロントマンの暴走をどう防ぐか」という設計に焦点を移す。

Vol.3|暴走する光

— 共犯関係を崩す力学 -

■ スポットライトの錯覚

フロントマンは舞台の中心に立ち、常に光を浴びる。

その拍手や称賛は心理的な報酬となり、「自分がすべてを掌握している」という錯覚を強化する。

無自覚のままその錯覚に飲み込まれれば、仲間の声は耳に入らなくなる。

暴走は個人の性格ではなく、この「スポットライトの罠」によって生じる構造的なリスクなのだ。

■ 暴走の構造

暴走は三つの要素が絡み合うことで起きる。

- 認知のバイアス:称賛を受け続けることで判断が常に正しいと思い込む。

- 権限と期待の錯覚:周囲が「彼が決めるもの」として従うことで、実際以上に支配的になる。

- 承認の偏り:外部からの評価が強調され、内側の支えが見えなくなる。

この三つが重なると、フロントマンは「自分が光のすべて」と錯覚し、暴走に至る。

■ 暴走を抑える仕組み

暴走を抑えるには、影の存在が意見を届けられる仕組みが不可欠だ。

参謀や共同制作者の声を反射神経のように拾い、制度的に「異論が通る」通路をつくる。

また、「舞台の顔」と「実務の決定権」を切り分け、光が象徴として立ちながら、意思決定は別の回路で担保する。

この棲み分けが、暴走を止める鍵となる。

■ 成功した共犯型のケース

暴走のリスクを抱えながらも、長く続いた共犯関係もある。

- Elton John × Bernie Taupin

エルトンはフロントマンとして光を浴び、バーニーは作詞で影を支えた。権限を奪い合うのではなく、「歌う者」と「言葉を紡ぐ者」という役割が分かれていたことで、関係は半世紀以上続いた。 - SONY:盛田昭夫 × 井深大

盛田が経営の顔となり、井深が技術を支えた。光と影の役割を明確にしつつ、互いを公に承認し続けることで、暴走や崩壊を防いだ。 - 任天堂:岩田聡 × 宮本茂

岩田が経営戦略を牽引し、宮本がゲームデザインを支える。表舞台に立つのは経営者でも、影のクリエイターの貢献が常に語られ、承認が循環していた。

■ 成功の条件

成功した共犯型には共通点がある。

光と影の役割がはっきりと分かれていること。

相互承認が循環していること。

光と影を固定化せず、時に交差できる柔軟さがあること。

暴走を抑えつつ共犯関係を長続きさせるには、これらの条件を意識的に設計する必要がある。

Vol.4|沈黙のちから

— 影の誇りが文化を育てるとき -

■ 影が抱える誇りと揺らぎ

光の側が喝采を浴びるたびに、影の側は問いを抱える。

「自分は本当に認められているのか?」。

最初は些細な違和感でも、放置されれば苛立ちとなり、やがて沈黙へと変わる。

その沈黙が長く続けば、誇りは虚しさにすり替わり、存在そのものが薄れていく。

だが逆に、一つの承認の言葉や仕草があれば、影の自負心は力に変わり、支え続ける意志を強める。

誇りは脆くもあり、同時に最大の燃料にもなり得る。

■ 影の成果を“見える化”する瞬間

裏方の仕事は、しばしば光に隠れてしまう。

だが、見えないものを見える形に変える瞬間がある。

舞台裏のスタッフがパンフレットに名前を載せられるとき。

企業で参謀役が記者会見に同席し、発表の場で名を挙げられるとき。

その小さな可視化は「ここに自分もいる」という証明となり、誇りを虚しさではなく力として維持させる。

功績を見える化することは、影の存在に息を吹き込む行為なのだ。

■ クレジットと配分が生むダイナミクス

言葉だけの称賛では、誇りは長く支えられない。

権利や報酬の配分に正当性が伴わなければ、影はやがて不満を抱く。

世間にもよくある話だ。

予算を見誤ったリーダーが「今回は経験になったから良かっただろう」と低い報酬を正当化したり、

「次回からは優先的に仕事を回すよ」と未来の約束でごまかしたりする。

影に残るのは、金額の問題ではなく「大切にされなかった」という悔しさだ。

逆に、公平な配分は「対立の火種」を「協働の動力」へと変える。

報酬の設計は数字以上に、関係の空気を動かすダイナミクスそのものだ。

■ セカンドプロジェクトが生む余白

影の誇りを守るもう一つの方法は、自由な余白を用意することだ。

ミュージシャンがソロ活動で自分の表現を試みるように、

企業の参謀が別の研究やプロジェクトで挑戦を続けるように。

本流に縛られすぎず、「もうひとつの舞台」を持つことが影の心をしなやかに保つ。

抑圧されずに済む影は、支える役割をより強く、持続的に果たせる。

■ 文化を育てる影の力

影の誇りが正しく扱われるとき、それは個人の満足にとどまらない。

光の輝きをさらに際立たせ、チームや文化全体を豊かにする資源になる。

光が人々を惹きつけ、影がその基盤を支える。

この循環が続くとき、共犯関係は単なる役割分担を超え、長く続く文化へと昇華していく。

Vol.5|光と影の可逆性

— 背中を預け合える関係 -

■ 固定化の危うさ

光と影の関係が壊れる最大の原因は、「役割が固定化されること」にある。

光は永遠に光で、影は永遠に影である──そう思い込んだ瞬間、関係は硬直し、やがて歪みを生む。

影は「自分はいつまでも脇役なのか」と苛立ち、光は「自分が常に中心で当然だ」と錯覚する。

固定化された関係は、時間の経過とともに必ず摩耗していく。

■ 可逆性という柔らかさ

関係が長く続くのは、光と影が入れ替わる可逆性があるときだ。

時に影が光を浴び、光が裏方に回る。

その柔軟さが、「どちらも欠かせない存在だ」という感覚を保つ。

これは単なる交代ではない。

互いが背中を預け合うように、役割を交差させながら信頼を積み重ねていくことなのだ。

■ 取引先に見る阿吽の呼吸

この可逆性は、取引先との関係にもよく表れる。

「今回は自分が泣くわ」とどちらかが一歩引き、次の機会で相手が報いる。

そのやりとりは、背中を預ける感覚に近い。

契約書や金額の帳尻よりも、「この相手なら返してくれる」という暗黙の信頼残高が働いている。

こうした阿吽の呼吸がある限り、関係は単発の取引では終わらず、長期的な共犯関係へと育っていく。

■ ソース原理との接続

ソース原理が語る「クリエイティブ・ヒエラルキー」も、この構造と響き合う。

創造の流れには自然な序列があるが、それは固定的な上下ではなく、流動的な秩序だ。

源に忠実である限り、役割は状況に応じて交差する。

つまり、「今は自分が前に出るから、後ろは任せる」という背中を預ける感覚が、クリエイティブの現場でも生きているのだ。

■ 可逆性がもたらす文化の持続

可逆性は単なる立場の入れ替わりではなく、「互いに背負える」という覚悟を伴う。

光が常に輝き続ける必要はなく、影が常に沈黙し続ける必要もない。

交差しながら背中を預け合う関係は、役割分担を超えて文化を育て、長期的な成果へとつながる。

Vol.6|共犯の行方

— 光と影を超えて -

■ ここまでの歩み

この連載では、光と影の共犯関係をさまざまな角度から見てきた。

互いに補完しあうことから始まり、成功が裏返ったときに訪れる崩壊のメカニズム。

スポットライトが生む錯覚としての「暴走する光」、無視されやすい裏方の「沈黙のちから」、そして役割を入れ替える柔軟さとしての「可逆性」。

そこに通底していたのは、光と影が固定化されれば必ず摩耗するという事実だった。

■ 共犯関係の本質

光も影も、どちらか一方だけで成り立つものではない。

光が輝けば影は必ず生まれ、影が支えれば光はより鮮やかになる。

この関係は、対立でも上下でもなく、補完し合う共犯関係だ。

成功も失敗も、暴走も沈黙も、この関係の中で繰り返されるダイナミクスの一部にすぎない。

■ 背中を預け合う信頼

関係が長続きするのは、互いが背中を預け合えるときだ。

ときに自分が前に出て、ときに相手に任せる。

その入れ替わりの可逆性が、「この相手となら続けられる」という安心を生む。

契約や数字の釣り合いだけでは測れない信頼残高が、長期的な共犯関係を支えていく。

■ 光と影を超えて

最初は対比として語られてきた光と影だが、最後に見えてくるのは、それを超えた関係性の姿だ。

光と影は固定された立場ではなく、流れの中で交差し、入れ替わり、溶け合っていく役割にすぎない。

重要なのは「どちらに立つか」ではなく、「関係そのものをどう育てるか」。

光と影を超えたとき、そこに現れるのは、人間の営みを支える普遍的な構造であり、文化を生み出す共犯の力なのだ。