《 表現の帰還 》

- 経済の終わりと人間の再定義 -

プロローグ:

人口が減り、仕事が減り、それでも経済だけが膨張している。

この不均衡は、単なる景気の問題ではない。

社会の構造そのものが、「人間をどう扱うか」という設計の転換点に来ている。

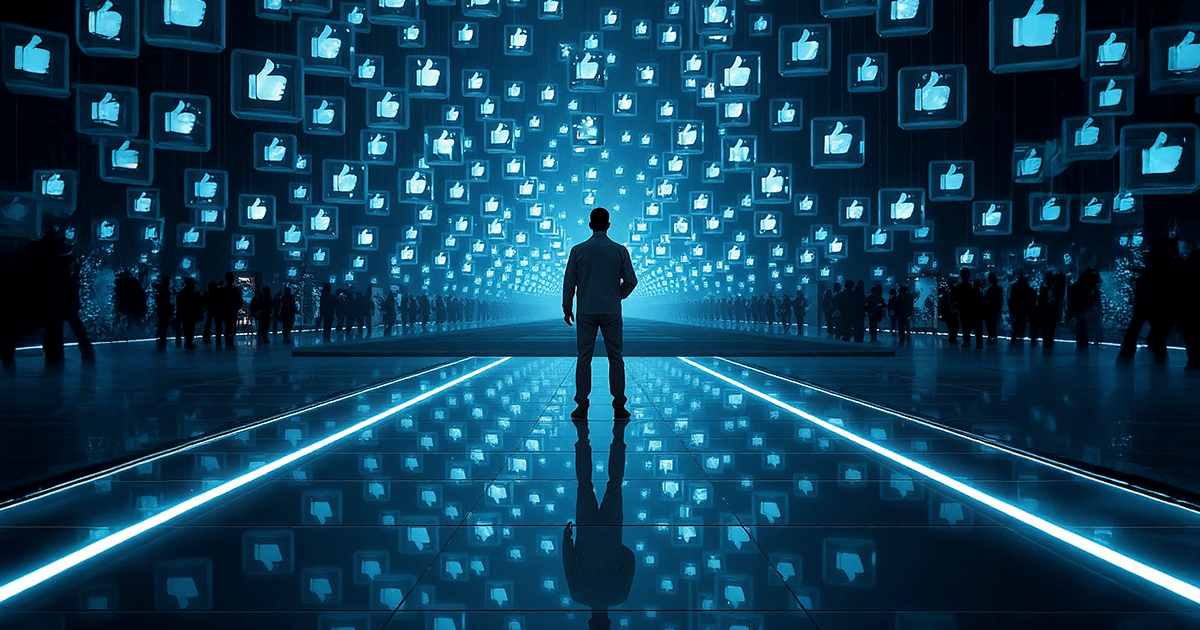

かつて労働が商品を生み出したように、今は人間そのものが商品化されている。

SNS上の発信、職能、関係、態度――すべてが“市場”の言語で語られ始めた。

《表現の帰還》は、この変化を批判ではなく観測として捉える試みである。

資本、アルゴリズム、そして自由の名を借りた自律。

その断面に、次の時代の人間像が見えてくる。

Vol.0|淘汰の時代の入口

— 増え続ける”お金” -

作業は増えていくのに、支える人は減っていく。

それでも、どこかで「同じ量の成果」を求め続けている。

人口減少の時代とは、働く人が少なくなる時代ではなく、“無駄な作業を残すことができなくなる時代”でもある。

工程を増やすよりも、どの作業を残すかを選ぶことのほうが重要になってきた。

支える人数が減れば、構造は軽くなる。

その過程で、形だけ残っていた仕事が消えていく。

しかし、不思議なことに、お金の総量は減らない。

むしろ、投資と金利の循環によって、「価値」は増え続けているように見える。

人が減っても、経済は膨張する。

現実の手が届かないところで、数字が増殖し続けている。

それは、生産や労働が意味を失い、“増えること自体が目的化した構造”の始まりでもある。

仕事はかつて、「誰かの生活を支える」行為だった。

今は、「仕組みを支える」ための作業が中心になっている。

個人の時間は、価値を生むためではなく、システムを止めないために使われている。

その中で、何が“意味のある仕事”なのかが見えなくなっていく。

淘汰が進む時代とは、人が減ることではなく、“意味を保てない仕事”が消えていく過程だ。

機能は残り、目的は薄れ、価値は市場の都合に書き換えられる。

それでも、お金は増え続ける。

減っているのは人ではなく、「関係」や「動機」や「手触り」だ。

仕事はまだある。

ただ、それが何のためにあるのかを、誰も確かめられなくなっている。

Vol.1|経済を観測する眼

— “稼ぐ”とは何を循環させることか -

■ 働くことの意味が崩れはじめている

かつて“稼ぐ”とは、自分の労働で価値を生み出し、それを交換することだった。

手を動かし、時間をかけ、対価を得る。

その循環の中に、生活の実感もあった。

いまの経済は、その構造を静かに手放しつつある。

働くことは、もう「価値を生む行為」ではない。

むしろ、価値の流れに接続しているかどうかが問われている。

自分が生産しているかよりも、どの回路に属しているかが収入を左右する。

稼ぐとは、もはや働くことではなく、流れの上に立つことになっている。

■ “動いていないのに増える”経済

金利、株式、暗号通貨――。

お金は働かなくても増える仕組みを持っている。

人が何かを作らなくても、データのやり取りだけで利益が発生する。

「働かずして稼ぐ」という発想は、一部の特権ではなく、構造そのものになった。

この構造の本質は、「価値を生み出す」ことではなく、「価値を観測し続ける」ことにある。

価格が上がるか下がるか、どこに資本が流れるか。

人々はモノを作るより、“変化そのもの”を観測し、反応し、利益化する。

経済はもはや生成ではなく、予測のゲームに変わっている。

■ “稼ぐ”が目的になったとき、何が失われるか

価値が動くたび、人は「動きそのもの」を目的として追い始める。

何を作るかより、どこが儲かるか。

何を生みたいかより、どこが伸びるか。

その瞬間、経済は意味から切り離された循環になる。

動くことが正義で、止まることが悪になる。

流れを生むことより、流れに乗ることが上位になる。

結果として、すべてが同じ方向へと傾いていく。

この偏りは、技術の進歩よりも速く進行している。

価値を生むより、価値を見つけることが報われる社会。

それは、創造が減り、“数値化された観測”だけが増えていく社会でもある。

■ “観測する者”としての人間

いまの経済を支えているのは、もはや“労働者”ではなく、“観測者”である。

データを読む、動きを掴む、アルゴリズムを解釈する。

仕事とは「世界の変化をどう見るか」という視点の競争になった。

しかし、その観測は中立ではない。

何を見て、何を見ないかで世界が変わる。

観測の焦点が収益で固定されれば、人間の視野は狭まり、世界は利益の形にしか見えなくなる。

本来、“観測”とは世界を理解する営みだった。

だが、いまの観測は稼ぐための視線に変わっている。

観測の自由は、すでに資本に従属しているのだ。

■ 経済を超えて“流れ”を見直す

経済とは本来、人と人のあいだで循環する“関係のシステム”だった。

それがいつしか、数字の循環へと置き換えられた。

人間の行為が、資本の流れの中で意味を失っていく。

では、稼ぐとは本来、何を循環させることだったのか。

モノではなく、金でもなく、人と人のあいだを通り抜ける「エネルギー」や「意味」だったはずだ。

その回路をもう一度見直さなければ、“仕事”も“創造”も“表現”も、同じ歯車の中で擦り切れていくだけになる。

Vol.2|透明な信仰

— 「信頼」と「透明化」がもたらす支配 -

■ 「信頼」という言葉の居心地の悪さ

最近の経済や組織の言説では、「信頼」や「共感」という言葉が頻繁に使われる。

お金を介さずに助け合う、共感でつながる社会をつくる。

その響きはやさしいが、どこか不穏でもある。

信頼という言葉の上には、見えない序列や依存の構造が隠れている。

“信頼しているから”という前提が、相手の自由を奪う場面を、私たちは何度も見てきた。

それは、誰かを疑わないというよりも、疑うことを許さない空気を生み出してしまう。

この空気は、一見やさしさの形をしていながら、管理よりも強い同調をつくり出す。

■ 「透明化」という新しい支配

次に語られるのは「透明化」だ。

情報をオープンに、意思決定を可視化しよう。

それは確かに健全な提案に聞こえる。

しかし、「可視化の時代になったのに、なぜ今度は透明化なのか?」という違和感が残る。

可視化は、見える範囲を広げることだ。

透明化は、境界そのものを消すことに近い。

そこでは、誰が見ているのかも、どこまで見られているのかもわからない。

監視よりも穏やかで、支配よりも静かな圧力。

「透明であること」が正しさと同義になったとき、人は“見せる義務”の中で生きるようになる。

■ “信頼”と“透明化”が結ぶ循環

この二つの言葉は、互いを補いながら社会を覆っている。

信頼が透明化を求め、透明化が信頼を保証する。

どちらも疑うことを許さない。

ブロックチェーンの仕組みは、まさにこの循環を制度として形にした。

信頼を「技術」で担保し、人の関係を「構造」に変換する。

だが、そこにあるのは“人を信じない社会”の裏返しでもある。

人の不完全さを受け止める余地を失った社会が、信頼をプロトコル化していく。

その結果、「透明であること」が倫理になり、不透明さを許さない世界が出来上がる。

■ 見えすぎる社会の中で

すべてが見えるようになると、人は安心するどころか、見られないことを恐れるようになる。

存在を確かめるために、絶えず“可視の中に立ち続ける”必要が生まれる。

透明化が進むほど、人の内側は“説明可能なもの”に変えられていく。

曖昧さや違和感のようなものは、構造の外へ追い出される。

やがて、理解できないものは存在できなくなる。

そうして、人は「信頼できる形」に自己を整え、見えない部分を自ら消していく。

それは、支配でも強制でもない。

“信じられる自分”を演じることが、生きる条件になっていく構造だ。

■ “信頼”の終わりと、“観測”の始まり

信頼や透明化を求めることは、秩序を求めることでもある。

しかし秩序が完全になると、そこにはもう関係が生まれない。

関係とは、見えない領域を含んでこそ立ち上がるものだからだ。

私たちはいま、“見えすぎる社会”の中で、もう一度「見えないもの」を信じられるかどうかを試されている。

信頼とは、証明ではなく、観測の不確かさを受け入れることに近いのかもしれない。

完全な透明ではなく、残された曖昧さの中に、まだ人間の余地がある。

Vol.3|疎外の再演

— アルゴリズムがつくる“内なる支配” -

■ 「疎外」という構造

マルクスが語った“労働の疎外”とは、人間が本来持つ「創造し、世界に働きかける力」から引き離される現象を指す。

働くことはもともと、自分を世界に表す行為だった。

しかし、資本主義のもとでの労働は、他人の利益のための手段に変わり、人は自らの仕事から、そして自分自身からも遠ざかっていった。

マルクスはこの疎外を、四つの構造として描いた。

- 生産物からの疎外――成果が自分の手を離れ、資本家のものとなる。

- 生産行為からの疎外――働く過程が創造ではなく義務や苦痛に変わる。

- 他者からの疎外――人間関係が支配と従属に分断される。

- 自己からの疎外――自分の内側の自由や創造性から切り離される。

この構造は、単に時代の遺物ではない。

むしろ、現代においては形を変えながら、より精密な形で私たちの生活の中に入り込んでいる。

■ 「成果」が遠のくという矛盾

高級車を作る労働者が、その車に乗れない。

高級ブランドの店員が、自社の服を身につけられない。

彼らが生み出しているのは、誇りと矛盾を同時に孕んだ商品だ。

自分の手が作り出したものに、最も遠い位置に立たされる。

成果を積み上げるほど、成果から遠ざかる。

この構図は、マルクスが語った時代からほとんど変わっていない。

ただし、いまの“成果”はモノではなく、情報として流通している。

たとえば、自ら発信した言葉や画像、動画といったデータは、プラットフォームによって集約され、広告価値として再利用される。

発信者が生み出した情報は、経済的価値に変換されながら本人には還元されない。

労働で生産物を失った時代から、表現によって情報を失う時代へ――疎外の構造は、かたちを変えて続いている。

私たちはもはや、外部から支配されているのではない。

自ら進んで構造の中に入り込み、そのロジックに合わせて動くようになっている。

■ SNS時代の「表現の疎外」

現代のSNSは、労働と同じ構造で動いている。

投稿という“労働”の成果物である「いいね」や「再生数」は、発信者の手に残らず、プラットフォームの利益として回収される。

しかも発信の過程そのものが、アルゴリズムによって最適化され、人は“自分のための表現”を“他者のための作業”へと変換していく。

「反応されやすい言葉」を選び、「共感を得やすい感情」を模索し、やがて本音と演出の境界があいまいになる。

誰かに見られることを前提に話し、反応のなさを恐れ、自分を更新し続ける。

それはもはや自由な表現ではなく、外部評価を取り込んだ“自動運動”のようなものだ。

■ 「自己疎外」への転化

マルクスの時代、疎外の主語は「労働者」だった。

いまは、私たち自身がその構造を自らの中に移植している。

“外から管理される”のではなく、“内から自分を管理する”。

それが、現代の疎外の形だ。

たとえば、SNSの投稿を削除する瞬間。

「反応が少なかったから」「タイミングが悪かったから」。

その判断の根拠はすでにアルゴリズム的であり、自分の感情ではなく、“他者の反応を読む自己”が意思決定を行っている。

誰かが自分を支配しているわけではない。

支配の構造そのものを、自らの中に埋め込んでいる。

この“内なる支配”こそが、現代における“自己疎外”の核である。

■ 表現という名の労働

「発信しなければ存在しない」という焦燥感。

「見られることで意味が生まれる」という幻想。

そのどちらもが、経済の言語の中で成立している。

私たちは“自由に表現している”と思いながら、実際には“構造に最適化された行動”を繰り返している。

それはもう仕事ではなくても、もはや労働と同じ“システム上の役割”になっている。

外部の資本から、内側の評価経済へ。

労働の疎外は、表現の疎外へと姿を変えた。

そしてその最前線に、アルゴリズムという新しい支配の装置がある。

■ それでも表現をやめられない理由

それでも人は、何かを語ろうとする。

誰かに届く保証がなくても、反応がなくても、

自分が何を感じているのかを確かめるために言葉を置く。

それはもはやマーケティングではなく、生存の確認のようなものだ。

言葉を発することでしか、自分の存在を測れなくなった時代。

それが、表現が“疎外されたまま生き延びている”現場なのかもしれない。

Vol.4|監視を超えて

— それでも表現が生まれる理由 -

■ 自分を見張る目

監視という言葉は、もはや他人のものではなくなった。

誰かに命令されなくても、私たちは自分を律している。

「こう言えば反感を買うかもしれない」

「もう少し柔らかく言った方がいいかもしれない」

そうやって、他者の目を先回りして調整する。

この“他者の目”は、もはや外に存在しない。

自分の中に組み込まれたフィードバック装置のように働いている。

反応の多寡を基準に自分を測り、その結果に合わせて言葉を変える。

誰かに強制されるのではなく、自分の内側に“評価者”を常駐させている。

■ 自己評価という監視構造

現代の支配は、上からではなく、水のように下から浸透してくる。

アルゴリズムは「こうしろ」と命じない。

ただ、何が拡散され、何が沈むかを見せるだけだ。

その結果、人は自分で判断し、自分で従う。

自由に選んでいるつもりで、その自由の形まで設計されている。

評価は外から押しつけられるのではなく、自分の中に“模範的な他者”を立ち上げ、そこに照らし合わせて自己修正を続ける。

この構造は、効率的で、美しく見える。

命令も罰もない。

だが、そこには見えない疲弊がある。

反応を意識するたび、“感じる自分”が“見せる自分”に書き換えられていく。

■ 発信と演技のあいだ

「自然体でいる」と言いながら、その自然体が誰に向けたものなのか分からなくなる。

他者に見せるための“素の自分”は、すでに演出の一部だ。

意図せずとも、私たちは日々、観客と出演者の両方を演じている。

投稿ボタンを押すたびに、小さなステージが立ち上がり、拍手と沈黙のあいだで、自分という役が少しずつ形を変えていく。

その繰り返しの中で、本音と演出の区別はほとんど意味を失う。

それでも、私たちは発信をやめられない。

沈黙しても消えないノイズのように、“表したい”という衝動だけが残っている。

■ 「非-行為」としての表現

表現とは、本来、何かを“発する”ことだと思われてきた。

だが、今の時代においては、むしろ“何も発しない”という選択が、最も強い表現になることがある。

見せない、語らない、応答しない。

それは逃避ではなく、観測の姿勢だ。

無言で在り続けることが、構造を超えて存在を示す方法になる。

たとえば、職場で求められる過剰な“透明化”に、あえて説明責任を負わず、沈黙を保つという態度。

それは反抗ではなく、“語らなければならない構造”への静かな観測でもある。

朝、SNSを開かない。

評価を求めないまま書き続けるノートを持つ。

言葉をすぐに返さず、寝かせる。

あえて即レスしないことで、相手に“待つ時間”を贈る。

見せないことで、関係を育てる。

それもまた、表現のかたちだ。

Doing(行う)でもなく、Being(在る)でもない。

その中間で、動かずに観測し続けること。

それが“Non-Doing(非-行為)”としての表現である。

この非-行為は、否定ではなく応答だ。

何かを拒むための沈黙ではなく、世界を観測し直すための余白としての静けさ。

■ 表現が生まれ続ける理由

誰も見ていなくても、人は何かを表したくなる。

それは承認ではなく、生存の証明だ。

「私はここにいる」と言葉で確かめること。

あるいは、言葉を捨てることで確かめること。

SNSやアルゴリズムの世界では、“語らない”ことが不在として扱われる。

だが、語らないことの中にも、確かに何かが存在している。

それは、沈黙のなかでこそ立ち上がる表現。

“反応されない自由”の中で息づく行為。

見せることよりも、見せないことで続いていく関係。

そこに、まだ定義されていない表現の未来がある。

エピローグ|経済の終わりの兆し

— 沈黙が世界を止めるとき -

経済は、反応の集合体で動いている。

買う、売る、投稿する、反応する。

そのすべてが「循環」を生む。

資本とは、流れそのもののことだ。

だが、流れが絶えず続くためには、誰かが常に“動き続けている”必要がある。

止まることが、許されない。

動かないことが、罪とされる。

だからこそ、発信も労働も、「止めない」という倫理の上に築かれている。

■ 止まるという抵抗

非-行為は、この循環を一瞬だけ止める。

壊すためではなく、観測するために止まる行為だ。

経済という巨大な機構に対して、人が唯一できる小さな反抗は、「反応しない」という沈黙の中にある。

SNSを開かない。

急がない。

語らない。

そのわずかな静止が、資本の回路を一瞬だけ空白にする。

沈黙は、拒絶ではない。

それは、流れの外で世界を見つめ直すこと。

止まることで、初めて“何が動いていたのか”を知ることができる。

■ 経済の外側にあるもの

資本は、すべてを数値化して取り込もうとする。

反応も、影響力も、共感も、換算できる。

だが、“語らないもの”だけは取り込めない。

アルゴリズムは沈黙を計算できない。

非-行為としての表現は、この世界の「外」ではなく、世界の中で外部をつくる行為だ。

それは離脱ではなく、関わり方そのものの再設計。

見せない関係、返さない会話、測られない信頼。

消費されない時間の中に、新しい経済の単位が生まれつつある。

沈黙は、消費されない時間を生む。

それは経済の終わりではなく、経済の“呼吸”を取り戻す行為でもある。

■ 予測不能という再生

効率化が極まった社会では、未来はすでに計算されている。

しかし、沈黙はその計算を狂わせる。

反応しないことは、予測の前提を壊す行為でもある。

世界が再び予測不能になるとき、そこに“生きている”という実感が戻る。

経済の終わりとは、計算の終わり、そして、呼吸の再開なのかもしれない。

■ 表現の帰還

経済の循環が止まるとき、言葉はようやく本来の重さを取り戻す。

それは、利益や効率の単位で測られない、ただの響きとしての言葉。

誰かに見せるためでも、記録するためでもない言葉が、静かに立ち上がる。

そして気づく。

“表現の帰還”とは、失われた場所に戻ることではなく、流れの中に、止まる場所をつくることなのだと。

経済の終わりは、破壊ではない。

沈黙という最小の抵抗が、流れの形を変えはじめる。