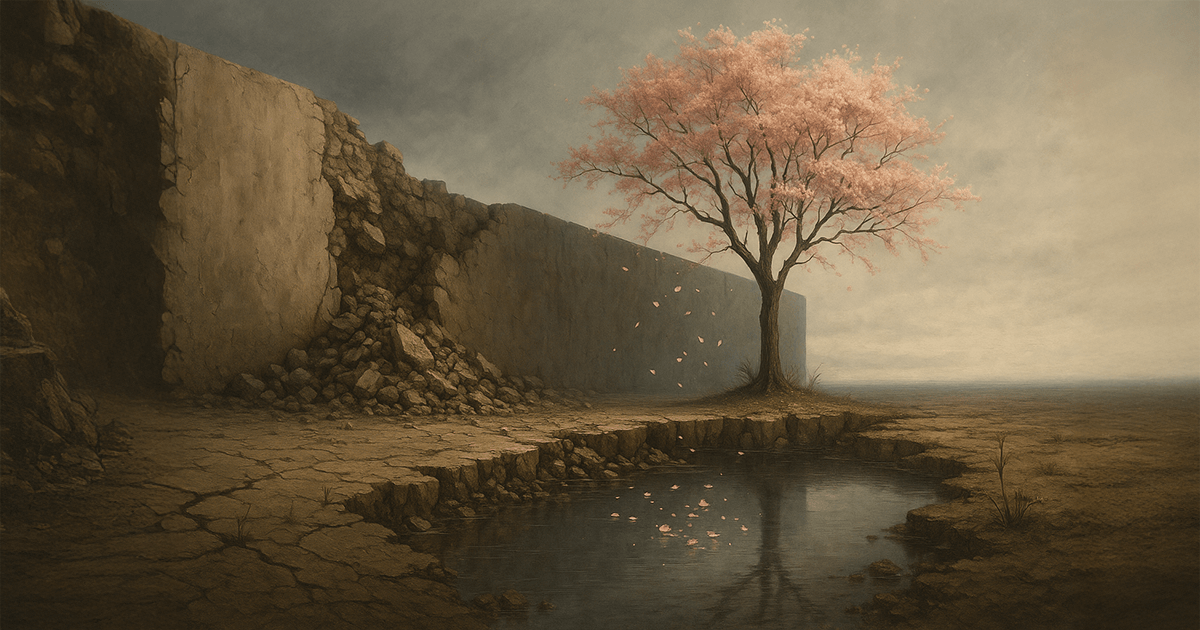

《 混沌という名の創造へ 》

- 場の精霊が語りかけてくるとき -

プロローグ:

かつて掲げられていた理念が、

静かに書き換えられていく。

伝統と現実のあいだで揺れながら、

世界は変化を迫られている。

それは単なる構造の変化ではなく、もっと深い次元で——

「本当に大切にしたいものは何か?」という問いが、

あらゆる場に響き始めているのかもしれない。

一見、混沌とした時代に見える今こそ、

創造のはじまりに立ち会っているのではないかという予感とともに。

Vol.0| 揺らぎのただなかで

ある組織が、静かにその理念を書き換える。

過去を語る言葉が姿を消し、未来を指し示す文言が据えられていく。

その背景には、構造的な変化があるのだろう。

人口の動き、経済の変容、価値観の多様化。

あらゆる環境が変化する中で、組織は生き延びるために、自らの姿を調整しようとする。

そこにはいつも、ひとつの葛藤が横たわる。

理念を抱いたまま朽ちるのか。

理念を置いてでも歩み続けるのか。

いずれにせよ、その選択は“正しさ”というより、“覚悟”に近い。

それは、過去に固執するかどうかではなく、

未来に向かって何を託すのかという意志の選択である。

理念は、固定された額縁ではない。

それは、時に変形し、あるいは透明になりながらも、

その場の根に染み込んでいる何かだ。

もし、ただ“掲げるだけ”のものになってしまったならば、

それはもう、理念ではなく記念碑なのかもしれない。

Vol.1|問いは、目に見えぬ場から

こうした選択の風景は、いま世界のあちこちに散在している。

企業、教育機関、宗教団体、国家――

あらゆる共同体が、「何を大切にして、どのように存在していくのか?」を再定義しようとしている。

その判断の一つひとつに、絶対的な正解はない。

それでも、どこかで「場」そのものがざわめいている気がする。

まるで、言葉にならない存在が、私たちに語りかけているかのように。

「お前たちは、本当に、何を大切にして生きていくのか?」

それは、未来を選び取る者たちにしか聞こえない問いかけ。

そして、誰かの声ではなく、場の精霊のささやきのようなものかもしれない。

決定権者の会議室でも、現場の倉庫でもなく、

ふとした沈黙のなかや、誰かのまなざしの奥に宿る“気配”。

私たちは、それに耳をすますことができるだろうか?

数値や戦略だけでは捉えきれない“何か”に、敏感でいられるだろうか?

Vol.2|二項対立を超えてゆく感性

理念か、現実か。

伝統か、変化か。

こうした問いが浮かび上がるとき、私たちは、どちらか一方を選ぶことに慣れている。

しかし本当は、そのどちらにも“重み”がある。

もしも、二項対立を単なる対立として処理するのではなく、

その緊張を孕んだまま、なお歩み続けることができたなら。

そこには、まだ言葉のない「第三の道」が立ち現れるのかもしれない。

理念を守ることと、現実に応じること。

その両方を、手放さずに統合し、編み直す力。

それが、いまこの時代の「創造」なのかもしれない。

論理だけではたどり着けない場所。

正義と正義が衝突したときに、なお歩み寄れる“もうひとつの感性”。

もしかしたらそれは、長い沈黙や、矛盾を抱えたままの時間を経なければ、

生まれないものなのかもしれない。

どちらが正しいかではなく、

どうやって「両方とともに生きるか」を問える感性。

それが、あたらしい知性のかたちではないだろうか?

Vol.3|創造の兆しとしての混沌

混沌という言葉は、ときに不安や崩壊の象徴のように語られる。

だが、それは終わりの風景ではない。

むしろ、何かがまだ形を持たないまま、胎動している段階なのではないか。

芽吹く前の大地には、静けさと同時に、微かなざわめきがある。

崩れるように見える構造のその奥で、

場の精霊は踊っているのかもしれない。

「まだ名前のついていない未来」が、息をし始めている。

だからこそ、いま必要なのは、

すぐに白黒つけることでも、答えを急ぐことでもない。

問いに立ち会い、矛盾を抱きながら、ともに考え続けること。

その営みこそが、

“創造”の本当の始まりなのかもしれない。

混沌とは、迷いではなく、まだ言葉にならない可能性の名前。

場の精霊が語りかけてくるとき、私たちはそれを聞き取る準備ができているだろうか?

聞こえないふりをして、既知の論理へ逃げてはいないだろうか?

その声なき声を、信じるということは、

どんな姿勢から始まるのだろうか?