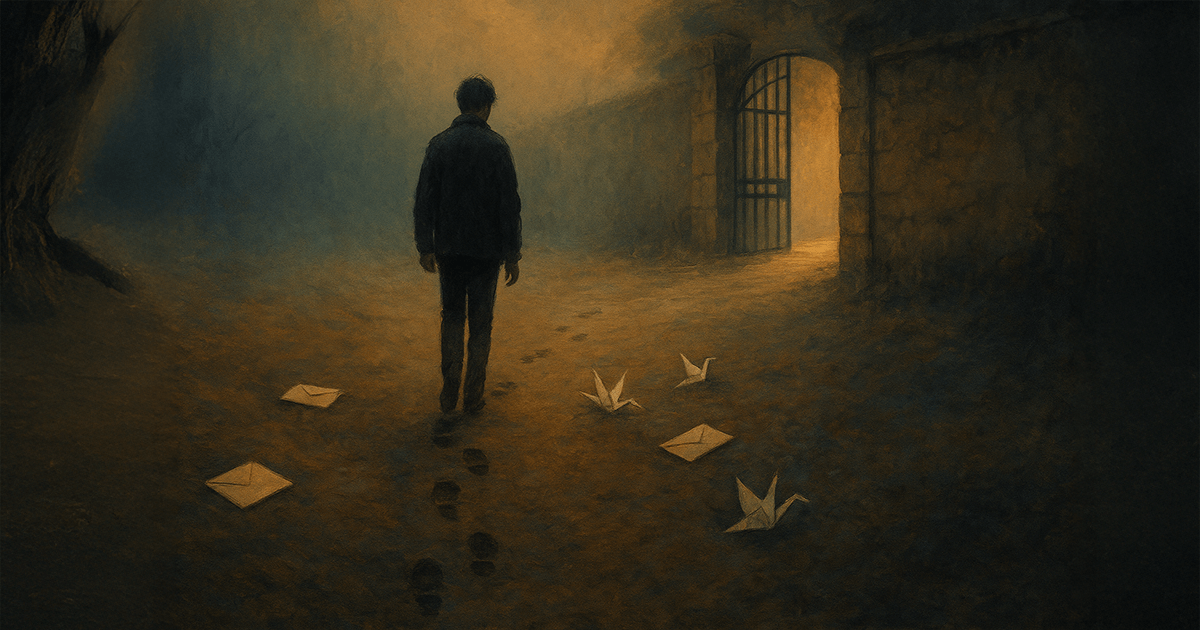

《 断る設計 》

- “味見”の関係性は、深い信頼を生む -

プロローグ:

「断る」ことは、わたしたちにとって、ずっと難しいテーマだった。

関係を壊したくない。期待には応えたい。

それでも、その奥にかすかに残っていた自分の声に気づいたとき、ただ“できる”という理由だけでは、もう進めないと思った。

応えられるかではなく、応えたいか。

この問いから、関係のかたちは少しずつ変わっていった。

それは、断ることを通して育てる、未来の信頼についての記録である。

Vol.0|応えられる理由、応えられない理由

Vol.0|応えられる理由

応えられない理由

— 判断の裏にある、静かな信頼の設計 -

たとえば、肩書きを出す。

できることや経験を並べる。

それは、自分のアセットを人前に差し出す行為だ。

「こういう関わりができるかもしれません」と、関係の入口を開いている状態。

■ 「持ち札を見せる」事の利点と欠点

思いを込めて言葉を選び、

実績やスタンスを整えて提示する。

すると、その情報を受け取った誰かが、

想像を働かせ始める。

「こういうことをお願いできるかもしれない」

「こんな案件も頼めるのではないか」

その想像が自然に立ち上がること自体は、悪いことではない。

むしろ、ありがたいことだ。

ただ、ときどきズレが起きる。

たしかに“できる”ことではある。

でも、やりたいことではない。

技術的には対応できるけれど、

気持ちがどうしても動かない。

そういう場面に、意外と頻繁に出会う。

■ 想像された依頼と、応えたい問いは重なるとは限らない

受け取ったオファーに、何となく違和感を覚えるときがある。

それは、相手の意図が悪いわけでも、テーマが間違っているわけでもない。

むしろ正しくて魅力的に見える依頼ほど、「これは断りにくいな」と思ってしまう。

でも、自分たちが「なぜこの仕事をするのか」が不明確なまま始めてしまうと、あとになって関係性に歪みが生まれる。

それは質や成果の問題ではなく、土台の濁りのようなものだ。

その濁りは、小さな選択の積み重ねで生まれる。

■ 応える理由を持っていない依頼には、応えないほうがいい

だからこそ、あらかじめ決めておく必要がある。

「できるかどうか」ではなく、「応えたいかどうか」で判断する。

その基準を、自分たちのなかで持っておく。

そしてその理由が立たない依頼には、

応えないという選択肢を、迷いなく取れるようにしておく。

このコラムでは、「断る」という行為が、どうすれば信頼を壊さず、むしろ深める方向に働くのかを考えていく。

断ることは、拒絶ではない。

むしろ、信頼の設計である。

“応えられない”ときにこそ、

どんな姿勢でいられるか。

その構造こそが、わたしたちの提供する“関係性の在り方”そのものになるのだと思っている。

Vol.1|「味見」は、主導権の譲渡である

Vol.1|「味見」は主導権の

譲渡である

— “買わなくてもいいですよ”という、関係の設計 -

“買わなくてもいいですよ”

という関係の設計

たとえば、スーパーの試食コーナーで差し出される一口。

それを食べたからといって、何かを買う義務が生まれるわけではない。

売る側も、その一口で全力を尽くすけれど、売ろうとはしない。

「どうぞ」とだけ言って、

あとは相手に任せる。

その関係性が、ふしぎと心地いい。

■ 一口の“味”が伝える、世界観の密度

試食をして、美味しいと思ったとしても、すぐに買うとは限らない。

でも、その味は印象に残る。

「あれ美味しかったな」

「あの一口、なんか記憶に残ってる」

たった一瞬の出来事なのに、

何かが残る。

そこには、味だけじゃなく、

空間や接客や気配や余白、

いろんなものが折り重なっている。

一口には、それ自体の意味だけじゃなく、“全体を予感させる入口”としての力がある。

■ 無理に踏み込まないことが、信頼を生む

「買わなくてもいいですよ」

この一言には、思っている以上に大きな力がある。

押しつけない、急かさない、引き止めない。

だからこそ、受け取る側も安心して味わうことができる。

これは、そのまま関係性の設計にも通じる。

■ 世界観を渡し、判断を委ねる

試食のように、「どうぞ」と差し出す。

その内容や姿勢に何か感じるものがあれば、その先に進んでもらえばいい。

そう思って構造を設計する。

差し出された世界観に対して、

受け手が自由に“判断できる構造”。

それこそが、関係性を押しつけないための仕組みであり、

結果として、信頼の土壌をつくる“前提のゆるさ”になる。

■ 主導権を渡すことで関係を作る

すべての導線や資料は、

売り込みではなく「気配」に近い。

それが伝わるかどうかは、

コントロールできない。

でも、そういう立ち上がり方をする関係のほうが、続いていく気がする。

だから、主導権はこちらが握らない。

何かを決めるのは、あくまで相手だ。

その設計を徹底することで、

「断る」という行為もまた自然に機能するようになる。

味見の構造は、

断る構造ともつながっている。

Vol.2|味見の続きにある”断る”

— 今は買わない。でも、それだけの話 -

味見をして、「美味しかったです」と言って、何も買わずに立ち去る人はたくさんいる。

売る側も、引き止めない。

「またどうぞ」と軽く頭を下げて終わる。

その光景に、押し引きはない。

負の感情も、残らない。

むしろ、気持ちのいい関係性の断ち方にすら見える。

■ 買わなかった人を、信頼から外す必要はない

その人は、味が気に入らなかったのかもしれない。

あるいは、今はタイミングが合わないのかもしれない。

財布の中に千円札がなかっただけかもしれない。

理由は相手の中にあり、こちらがコントロールするものではない。

そこに善悪も正誤もない。

大切なのは、その一口に何かが残っていればいいということ。

また思い出すかもしれないし、

別の場所で再会するかもしれない。

関係の入口は、一度きりではない。

■ 断るということも、実は同じ構造を持っている

自分たちに届くオファーすべてに

応えることはできない。

どんなにありがたく、好意的で、

意味のありそうな依頼であっても、

「いまは引き受けないほうがいい」と

感じることがある。

それは冷たい判断ではなく、

むしろ誠実な判断だと思っている。

無理に受けて、あとから濁ってしまう関係よりも、

はじめの段階で選び直すことの方が、よっぽど信頼に近い。

関係の出発点に、

静かな選別があってもいい。

■ 「応えない」が未来を閉ざすとは限らない

仕事を断ったあと、

しばらくしてから連絡が戻ってくることがある。

別の文脈では別のニーズが立ち上がる。

そのときは、これまでとはまったく依頼になっている。

文脈が違う事で、驚くほどすっと受け取れる構造になっていた、ということがある。

「今は買わない」と言って立ち去った人が、数週間後にレジに並んでいる。

そんなことは、よくある。

断ることが、関係の終わりとは限らない。

むしろ、まだ関係が始まっていなかっただけ、という感覚に近い。

■ “断る設計”は、味見の構造をなぞっている

「買わなくていいですよ」と言えるからこそ、味見は信頼される。

「応えられないかもしれません」と先に伝えておくことも、

それに近い構造を持っている。

無理に取り込まない。

無理に付き合わない。

そういう前提があるからこそ、

関係が息をし始める。

味見の設計を大切にするなら、

断ることもまた、設計の一部として必要になる。

Vol.3|確かめる事は「応えたいか?」

Vol.3|確かめる事は

「応えたいか?」

— 受ける・断るは、“意志”よりも“感触”に -

受ける・断るは、“意志”よりも“感触”に

「それ、できますか?」と訊かれたとき、わたしたちはつい、「できるか・できないか」で応じてしまう。

でも、本当はその前に、「やりたいか・やりたくないか」の感覚が、

立ち上がっていたのかもしれない。

■ 応えられること、応えたいこと

頼られることは嬉しいし、

誰かの力になれるなら応えたい。

その気持ちは本心だ。

でも、“できる”と“やりたい”が、

いつも一致しているとは限らない。

たとえば、実行はできる。

能力もある。

時間もなんとか捻出できる。

それでも、何かが引っかかる。

うまく言葉にはできない。

その“違和感”は、

「やりたくない」というより、

「いま、それを自分が担うべきじゃない気がする」といった、

微細な傾きとして現れる。

■ 判断の軸を、内側に戻す

その違和感を、自分の中で無視しないこと。

相手に伝えるためというより、

自分が自分に嘘をつかないために。

「今の自分は、それに応えたいと思っているか?」

まずは、その問いに立ち返ってみる。

“応えられるか”は、外からの照準。

“応えたいか”は、内側からの手触り。

どちらも必要だが、

優先すべき順番がある。

■ 引き受けすぎは関係を濁らせる

つい「引き受けられる自分」でいようとしてしまう。

でも、そうやって無理をして、

本当は望んでいなかった関係性をつくってしまうと、

どこかで摩擦が生じる。

相手に不満を向けてしまったり、

自分を責める結果になったりする。

どちらにとっても、健やかな選択ではない。

■ 応えたいと思える“感触”を手がかりに

応えたいと感じたとき、

それは“やる気”とはちょっと違う。

もっと静かで、もっと深い。

「この問いには、自分が立ち会いたい」

そんな感触が、奥から立ち上がってくる。

“応える”という行為の根底にあるのは、

実は「まなざしを誰に向けるか」という選択なのかもしれない。

だからこそ、判断は意志というより、感触に近い。

Vol.4|断る事で開かれる未来

— 無理に応えないことが、“応えられる日”をつくる -

無理に応えないことが

“応えられる日”をつくる

■ 断る事は、関係の“終わり”なのか?

「断ったら、次はないかもしれない」

そう思って無理に引き受けてしまうことがある。

頼られることが嬉しくて、応えたいと思っていた。

それでも、どうしても“今ではない”と感じるときがある。

そんなとき、わたしたちは迷う。

断ったら嫌われるのではないか。

失望されるのではないか。

関係性が壊れるのではないか。

本当にそうだろうか。

■ 大切な関係と“誠実な断り”関係

誠実に断るというのは、

冷たく突き放すことではない。

今の自分にできること・できないことを、

静かに見極めて、言葉にすることだ。

関係が信頼の上に築かれているのなら、

断ることは「応えたくない」の意思表示ではなく、

「ちゃんと応えたいから、今は無理をしない」という姿勢として伝わる。

■ 断る事が、相手の目的を明らかにする

頼む側にとっても、

断られることはただの拒否ではない。

なぜ断られたのかを考えることで、

本当に必要だったのは“依頼”そのものではなく、

もっと別の目的や関わりだったのかもしれないと気づくことがある。

断ることは、関係の終わりではない。

むしろ、新しい関係の入口になることもある。

■ “応えられる”自分を作る誠実な姿勢

「そのときは断ったけれど、今ならできる」

そんなふうに、あとから関係がつながることがある。

だからこそ、断ることに誠実でありたい。

今は応えられない。

でも、それは終わりじゃない。

むしろ、その判断が関係の質を変える。

一度“断った”という過去が、

次に“応える”という選択に深みを与えることがある。

Vol.5|抱えられる仕事量と責任

— 応える正解から の脱却 -

■ すべてに応えることが、いい関係なのか?

信頼されている。

必要とされている。

そう思うと、つい全部に応えたくなる。

でも、どれも中途半端になって、あとで自己嫌悪に陥る。

あの人にも、この人にも、結局ちゃんと関われなかった。

“すべてを受けること”は、

一見すると誠実な姿勢に見える。

でもそれは、関係において一番大切な「余白」を、

自分で潰してしまう行為かもしれない。

■ 「受けきらない」という判断が、未来を残す

スマホでの視認性とリズムを意識して、段落と改行を調整しました:

全部を受けることは、

短期的な安心をもたらす。

でも、長期的に見れば、

関係性をすり減らす危険がある。

だから、「今はこれは持てない」と判断することには意味がある。

“受けきらない”という態度は、冷たさではない。

むしろ、関係性を持続させるための配慮だ。

一時的に断ることで、

次にちゃんと手渡しできる余力を残す。

その感覚が、信頼の基盤を作っていく。

■ 関係性をリデザインする

全部をその場で処理しない。

全部に即時対応しない。

すぐに反応しない、という態度は、

現代の関係において逆説的に重要になってきている。

「今すぐ関われない」という断りは、

「ずっと関われない」ではない。

「今は見送るけれど、あなたのことを忘れていない」

という意志表明にもなる。

そういう“残し方”ができると、関係には呼吸が生まれる。

未来に開かれた、続きの可能性が残る。

■ 自分の裁量を知ること

誰かと関わるということは、

その人の人生の流れに、

自分も少しだけ足を踏み入れること。

だからこそ、

自分のペースや容量を守ることは、

相手の歩みを尊重することにもつながる。

すべてを背負わないこと。

それは、無責任ではない。

それは、“後からつながる関係”への、

小さな種まきでもある。