《 マズローの向こうへ 》

- 純度の高い欲求と幸福の新しい地図 -

プロローグ:

「欲求は階段を登るものなのか。

それとも、もっと複雑に揺れ合い、互いに響き合うものなのか。」

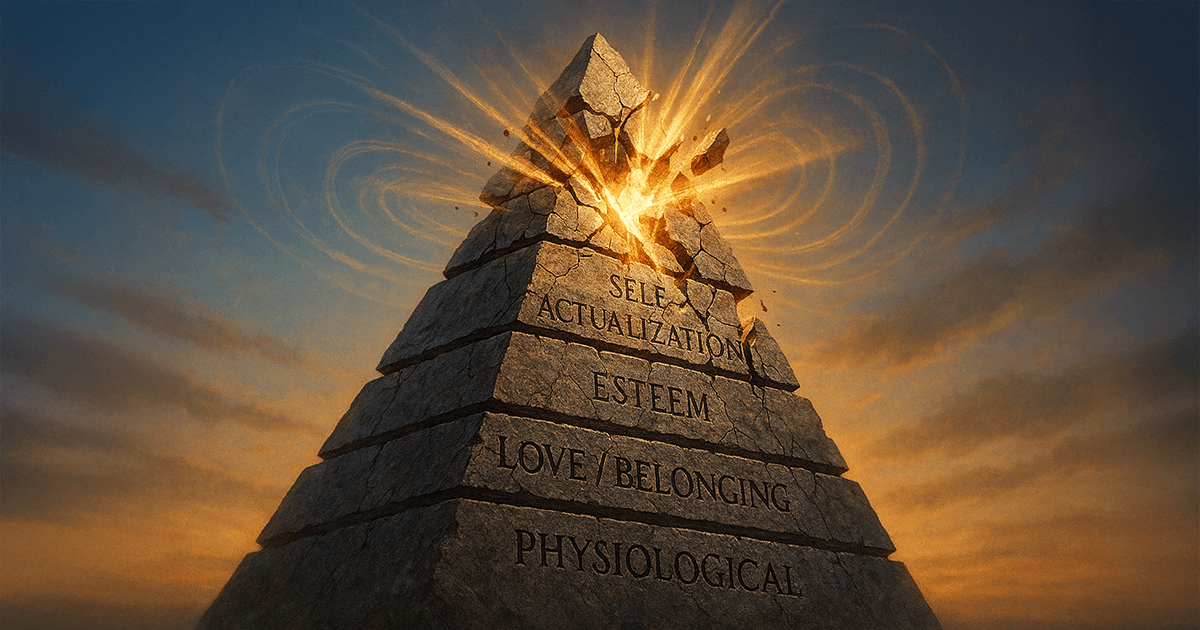

マズローの欲求段階説は、長く私たちの人間理解を形づくってきた。

しかし今日広く知られている「ピラミッド型の図式」は、実のところ後世の単純化によって広まったものである。

マズロー本人は、欲求の相対的な優先度とその流動性を語ったにすぎず、必ずしも直線的な階段として描いたわけではなかった。

それでも、このピラミッドのイメージは「段階を登る」という固定観念を生み出した。

人は今どの段階にいるのか、次に進むには何を満たさねばならないのか――

こうした測定可能な図式の中で幸福を考えようとしてきたのである。

欠乏を満たすという論理は、モノのない時代には妥当だったかもしれない。

だがモノ余りの時代において、人を突き動かしているのは、別の原理である。

それは「純度の高い欲求」。

自分を自分たらしめる核であり、掟であり、フローの源泉でもある。

この核は到達すべき頂点ではなく、すでに内に抱えながら、それでも近づこうとするプロセスそのものとして響いている。

本稿《マズローの向こうへ》は、この「純度の高い欲求」を手がかりに、人間の幸福を捉え直す試みである。

階段のモデルを離れ、網目や波、振動やフラクタルのイメージを通じて、新しい地図を描き直す。

個の内部から場へ、そして社会へと広がる共鳴のプロセスを辿りながら、幸福を“到達点”ではなく“生成”として再定義していく。

Vol.0|問いとしての違和感

— 欲求は本当に「段階」なのか? -

「人の欲求は、下から順に満たされていく」

そのような図式として広く知られているのが、マズローの欲求5段階説である。

生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、そして自己実現へと至るピラミッド。

しかし、この説明にはどこか引っかかりがある。

安心が欠けていても創作に没頭する人がいる。

承認を得ていなくても、意味の探究に突き動かされる人がいる。

欲求は果たして、段階を登るものなのだろうか。

私はここに「純度の高い欲求」という視座を置きたい。

それはまだ一般的な理論には整理されていないが、

生きている感覚の源泉に近いものとして確かに存在している。

このコラムはマズローそのものを否定するのではない。

むしろ後世に単純化され、あたかも“正解の構造”として浸透したピラミッド図式を問い直そうとする試みである。

「純度の高い欲求」という視座を手がかりに、現代における幸福のあり方を新たに描き出していく。

Vol.1|並列する欲求

—ピラミッドからネットワークへ -

マズローの欲求5段階説は、欲求を階層的に積み上げるピラミッドとして描かれてきた。

下層の欲求が満たされれば、次の段階へと進む。

この直線的な構造は、産業革命以降の合理性や効率化の思想に親和的であったといえる。

不足を補い、生産を拡大し、均質化を進める時代には、階段を一歩ずつ登っていくような説明が合理的に響いたのだ。

しかし、現代においてこの図式をそのまま当てはめるのは難しい。

安全が欠けていても創作に没頭する者がいる。

承認が得られなくても、意味の探究を続ける者がいる。

現実の人間は必ずしも段階を順に踏むわけではなく、欲求は並列に存在し、状況によって優先度が入れ替わる。

そもそも、マズロー自身も「欲求が必ずしも直線的に進む」とは言っていない。

彼が強調したのは「相対的な優先度」であって、「下位が満たされなければ上位へ進めない」という厳密な段階論ではなかった。

だが後世の解説者によって“ピラミッド型”の図式が広まり、あたかも人間の成長が一本道であるかのように誤解されてきたのである。

■ 欲求は相互に補い合う

欲求は孤立した層として存在しているのではなく、互いに補完し合いながら働いている。

食欲を満たす行為ひとつをとっても、それは単なる生理的欲求の充足にとどまらない。

誰かと食卓を囲むことは、安心感や所属感を育み、社会的欲求を満たす。

料理を褒められれば承認欲求が揺さぶられ、さらに料理人にとっては自己実現の場ともなる。

このように、一つの行為は複数の欲求にまたがり、相互に響き合っている。

安全が十分でなくとも、承認や自己表現が強く立ち上がることがあるのはそのためである。

逆に、承認を求めすぎる行為が社会的つながりを壊し、結果として安心感や安全すら損なうこともある。

欲求は重なり合いながら相互補完しているが、その響きは無秩序ではない。

全体を調律する「基調音」のようなものがあり、それがずれると、欲求同士の関係は不協和音を生む。

その基調音こそが「純度の高い欲求」である。

個々の欲求はこの基調音に共鳴することで調和を保ち、歪みに流されず、自分を自分たらしめる方向へと戻される。

つまり欲求とは、階段を登るものではなく、網の目のように補い合い、ファンダメンタルに導かれながら全体を響かせる音楽的構造なのである。

幸福とは、この調律が保たれた状態の中で、プロセスを生きることにほかならない。

■ 欲求の構造は時代によって変容する

欲求は時代によって現れ方を変える。

モノが不足していた時代には、生存や安全といった欠乏を埋めることが第一であった。

しかしモノ余りの時代において、人の心を突き動かしているのは単なる欠乏ではない。

人は誰しも、自分を自分たらしめる“核”を抱えている。

それは源泉であり、掟であり、フローの源泉ともいえる。

この核に完全に到達することはできない。

だからこそ、人はそこへ「近づこうとする」動きを繰り返す。

重要なのは、どの段階の欲求を満たすかではなく、その欲求の動きが、どれだけ核へのプロセスとして立ち上がっているかという点にある。

幸福とは、そのプロセスのただ中に生きることである。

本来、この動きは自然に起こるものである。

しかし現代社会は「外の正解」や「過去のシステム」に過度に依存している。

効率化や均質化を前提とした機械論的な思考は、人が持つ核との接続を見えにくくし、そのプロセスを断絶させてしまっている。

それはモノのない時代からアップデートできていない負の遺産であり、今なお無意識の前提として私たちを縛り続けているのではないか。

Vol.2|純度の高い欲求

— 源泉に近いものに従う -

マズローの欲求を段階的にピラミッド化し、その最上位に「自己実現欲求」を置いた。(現在ではその上位に“自己超越”が置かれている)

人は本来あるべき姿を実現し、潜在能力を最大限に発揮しようとする、と。

しかしここでいう「自己実現」という表現は、どこか目標や到達点を思わせる。

まるで階段の最上段に置かれたゴールのように。

だが現実の体験に即してみれば、それは到達するものではなく、すでに内に抱えている源泉に近い。

それが「純度の高い欲求」である。

これを失えば自分ではなくなる、というほどの掟のようなもの。

それを守ることによってしか自分を自分たらしめない、という核の存在である。

■ 近づこうとするプロセスそのもの

この核に完全に到達することはできない(と考えている)。

だからこそ、人はそこへ「近づこうとする」動きを繰り返す。

この動き自体が「純度の高い欲求」の表れであり、同時に幸福のプロセスそのものである。

例えば芸術家が寝食を忘れて制作に没頭するとき。

研究者が周囲の評価を顧みず、問いに取り憑かれるように探究を続けるとき。

それは核そのものをつかんだのではなく、近づこうとする運動の只中にある。

この没頭や熱中のプロセスにこそ、人は幸福の実感を抱く。

■ 掟としての純度

純度の高い欲求は、同時に「掟」として働く。

それを破れば、自分が自分でなくなる。

外的な報酬や社会的な承認よりも先に、「これは譲れない」という境界線を与えるのが、この核である。

この掟は、外部のルールではなく、内側からの必然として存在する。

だからこそ、人を縛るのではなく、むしろ自由を成立させる。

掟に従うことによって初めて、自分らしい動き方が生まれる。

■ 幸福は到達点ではなくプロセス

幸福とは、この純度の高い欲求に従い続けるプロセスのことである。

到達してしまうものではなく、近づき続ける動きの中にある。

それは「成果」や「結果」といった外的な基準とは異なり、むしろ「自分を自分たらしめるものに忠実であるか」という内的な基準によって測られる。

単純化された段階論が描いた「到達点」としての自己実現を超えて、幸福を「源泉に近いものに従うプロセス」として再定義すること。

それが現代において求められている視座なのではないか。

Vol.3|自己組織化としての幸福

— 個の揺れから場の揺れへ -

私は以前、「“わたし”という主語は、内側に固定された存在ではなく、場との関係から立ち上がるのではないか」と書いたことがある。

誰かの笑いや、場の空気に揺さぶられる中で、自分という輪郭がふと浮かび上がる瞬間がある。

それは“自分”があらかじめ内側に用意されているのではなく、関係のなかで生成されるという体験だった。

(参照:主語の余白)

この視点は、欲求の構造にも重なる。

欲求は並列に存在し、互いに補い合いながら揺れている。

その揺れを支える基調音が「純度の高い欲求」である。

揺れを抑え込もうとするのではなく、揺れを許したときにこそ、秩序は自然に立ち上がる。

■ 個の中に起きる自己組織化

人は多様な欲求を抱え、そのつど揺れ動いている。

生存、安全、承認、自己表現――それらは互いにぶつかり合い、時に矛盾すら孕む。

しかし「純度の高い欲求」という基調音があることで、これらは次第に一つのまとまりをつくり出す。

矛盾を抱えたままでも、全体がひとつの秩序へと収束していく。

この動きこそが「自己組織化」である。

自己組織化が起きるとき、人は自分がばらばらではなく「一人の人間」として立っている感覚を得る。

幸福とは、その内的秩序が立ち上がるプロセスに他ならない。

■ 個が場を揺らす

しかし、幸福は個の内部だけで閉じているわけではない。

自己組織化を果たした個は、その揺れを外へと放つ。

そして他者の揺れと干渉し、場そのものに新しい秩序を生み出していく。

私は別のコラムで「共鳴とは、揺れを許した土台から生まれる」と記した。

場が揺れることを前提にするとき、そこで初めて共鳴が立ち上がる。

(参照:共鳴は“揺れ”を許した土台から)

純度の高い欲求に従う個同士が出会うとき、まさにその条件が満たされる。

音叉を近づければ共鳴するように、個が放つ揺れが他者に響き、そこに「間の自己組織化」が起きる。

場は単なる集まりではなく、共鳴体として新しい響きを立ち上げるのだ。

■ 幸福の拡張としての自己組織化

幸福とは、到達点や個人の内側に閉じた感覚ではない。

それは「個の自己組織化」と「場の自己組織化」が呼応し合い、拡張していく動的なプロセスである。

個が秩序を獲得し、その揺れを持ち寄るとき、場は新しい響きを生み出す。

そしてその響きが再び個を揺らし、より深い自己組織化を促す。

幸福とは、この往復の中で更新され続ける。

それは静的な完成ではなく、動的な生成としての幸福である。

Vol.4|フラクタルに広がる幸福

— 個から組織、そして社会へ -

欲求の揺れは、個の内部に秩序を立ち上げる。

また、自己組織化を果たした個が出会うことで、場にも新しい秩序が生まれる。

この動きはさらに大きなスケールへと広がっていく。

■ 個から組織へ

小さなチームが活き活きと機能しているとき、そこには「純度の高い欲求」に従った個が互いに響き合う姿がある。

一人ひとりが自分を自分たらしめるものを守りながら働くとき、チーム全体は自然に秩序を獲得する。

役割分担やルールの前に、まず響き合う揺れが基盤となるのだ。

逆に組織が硬直化するとき、それは個の核が抑圧され、響きが断たれているときである。

会議の場が沈黙に覆われ、誰も本音を語らないとき。

そこでは純度の高い欲求が響かず、調律が失われている。

その沈黙は不協和音のように、組織全体を濁らせてしまう。

■ フラクタルに広がる秩序

この構造はチームに限らない。

社会運動や文化的な潮流にも同じパターンが繰り返される。

個が自己組織化し、場を揺らし、やがてそれが社会的な秩序として形を持つ。

ここで重要なのは、規模が大きくなるにつれ「別の原理」が必要になるわけではない、ということだ。

欲求は段階的に積み上がるのではなく、フラクタルな構造としてスケールを超えて現れる。

個の中に生じる揺れと、社会に生じる揺れは、同じリズムで響き合っている。

■ 音と波としての欲求

欲求の関係を「音」にたとえるなら、純度の高い欲求は基調音(ファンダメンタル)である。

そこに生存、安全、承認といった欲求が倍音のように重なり、全体の響きを形づくる。

ある音が強く出すぎれば和音は乱れ、調律がずれれば不協和が生じる。

だが基調音が明確であれば、多少の揺らぎは全体に豊かな響きを与える。

また欲求を「波」にたとえるなら、それは互いに干渉し合い、強め合い、時に打ち消し合う。

小さな波紋が大きなうねりへと広がるように、個の欲求の振動は組織や社会に伝わっていく。

その伝播の仕方自体がフラクタルなのである。

■ マズローOSからの更新

一般に「マズローのピラミッド」として知られている欲求段階説は、

本人の著作では明確なピラミッド図として提示されたものではないという事は先に述べた。

ここで彼が語ったのは、欲求の相対的な優先度と、その流動性であると、再度ここに書き記す。

だが後世の単純化によって「階段を登るようなピラミッド図」として広まり、

人間の成長を直線的に捉える誤解が定着した。

現代を生きる私たちに必要なのは、その図式ではなく、波と響きの地図である。

幸福は上位の段階に到達することではなく、

どのスケールにおいても「純度の高い欲求」という基調音に調律され、

自己組織化を繰り返すことにある。

個、チーム、組織、社会――すべては同じリズムの中で揺れ、響き、生成し続ける。

幸福とは、この連鎖に身を置くことそのものなのだ。

Vol.5|欲求を振動として捉える

— 生命性の再定義 -

欲求は段階的に積み上がるものではなく、揺れとして現れる。

その揺れは個の内部だけでなく、場や組織、社会にまで波紋を広げていく。

幸福を考えるとき、この「揺れ」をどう捉えるかが鍵になる。

■ 音としての欲求

一本の弦を弾けば、基音とともに倍音が響く。

「純度の高い欲求」は基音であり、生存、安全、承認といった欲求は倍音のように重なっている。

調律がずれれば和音は乱れるが、基音がしっかり響いていれば全体は豊かな響きを保つ。

欲求の関係はまさに音楽的構造に似ている。

物理学における共鳴現象も同じだ。

周波数の合った音叉は、わずかな刺激でも大きく振動する。

個の欲求が他者や場に触れたときに生じる「共鳴」もまた、同じ原理の延長線上にある。

■ 波としての欲求

波は互いに干渉し、強め合い、時に打ち消し合う。

人の欲求もまた、互いに影響を与えながら強まったり、抑えられたりする。

小さな波紋が大きなうねりへと広がるように、個の欲求の振動は組織や社会に伝播していく。

生物学の世界でも、この現象は繰り返し確認されている。

ホタルの群れが一斉に点滅を始めるとき、個々のリズムが揺らぎながらも次第に同期していく。

魚の群れや鳥の群れが整然と動くのも同じ原理である。

個の振動が共鳴し、全体の秩序を立ち上げる。

■ 生命のリズムと純度の高い欲求

生命そのものがリズムで維持されている。

心臓の拍動も、脳波も、細胞の概日時計も、すべては一定の振動によって調和を保っている。

このリズムを失えば生命は維持できない。

「純度の高い欲求」は、生命の根本にある基調音に近い。

そこから湧き出す欲求は倍音のように現れ、個を揺らし、場を揺らし、社会をも揺らしていく。

幸福とは、この基調音に忠実であり続けること、

そして振動のプロセスに身を委ねることである。

■ 幸福を“振動”として再定義する

幸福は、外的な充足や段階の達成ではない。

それは振動のプロセスそのものである。

個が自己組織化し、場に共鳴し、社会に波を広げていく。

そのリズムのなかにこそ、生命としての幸福が宿っている。

Vol.6|未完の座標軸

— 純度の高い欲求が開く可能性 -

ここまでの章で見てきたように、私は、欲求は段階ではなく揺れであり、

振動であり、自己組織化のプロセスであると見ている。

そして「純度の高い欲求」は、その揺れを支える基調音として、

個の内にも、場や社会の広がりの中にも響いている。

単純化されたピラミッドは、欲求を上へ上へと積み上げる完成図だった。

だが現代において必要なのは、完成図ではなく、未完であり続ける地図ではないか。

幸福は固定された到達点ではなく、常に更新され続けるプロセスだからだ。

■ 未完であることの意味

私たちはつねに揺らぎのただ中にある。

日々の生活や仕事の中で、生存や安全といった基盤の欲求に揺さぶられることもあれば、

承認や意味の探究といった欲求が突き上げてくることもある。

その優先度は状況によって変化し、時には矛盾を抱え込む。

だが「純度の高い欲求」という核があることで、矛盾や揺らぎは散らばったままでは終わらない。

一見バラバラに見える欲求の動きが、ひとつの秩序へと自己組織化していく。

しかしその秩序も、決して完成形として固定されるわけではない。

揺れ続けること自体が、生命のあり方そのものだからである。

■ 座標軸を持つということ

このとき必要なのは、座標軸を持ちながらも、それを絶対化しない姿勢である。

純度の高い欲求を基軸に据えることで、私たちは自分や組織や社会がどのように響き合っているかを測り直すことができる。

ただし、その座標は完成された座標系ではなく、揺れを前提にした暫定的なものだ。

今日の自分にとっての「北」が、明日にはわずかに傾いているかもしれない。

組織の方向性もまた、社会の変動とともに揺らぎ、調律を求められる。

だからこそ座標軸は未完である必要がある。

未完の座標軸を携えるとは、「揺れのなかで測り直し続けること」を意味する。

それは安定を手放す勇気であり、同時に、新しい可能性を開くための条件でもある。

■ 開かれた可能性としての幸福

幸福は完成したゴールではなく、未完の座標軸に従って歩き続けるプロセスではないだろうか。

そのプロセスの中で、純度の高い欲求は問いを開き続ける。

「自分を自分たらしめるものは何か?」

「今この瞬間、何を守り、何を生み出そうとしているのか?」

この問いに一度きりの答えは存在しない。

むしろ、答えが更新され続けることそのものが幸福なのだ。

だからこそ幸福は「静的な完成」ではなく、動的な生成として理解されなければならない。

個の内部での揺れと秩序の生成。

場での共鳴と自己組織化。

そして社会へと広がる波紋。

それらすべてが、未完の座標軸に沿って振動し続けている。

幸福とは、この往復と更新のただ中に身を置き、

未完の座標軸を手にして歩き続けることにほかならない。

それは結論ではなく、可能性である。

そしてその可能性を開き続けるものこそ、

「純度の高い欲求」なのである。