《 未完が生むもの 》

- もう一つを生むためのプロセス -

プロローグ:

プロジェクトやコラムは、完成させることだけが役割ではない。

ときに途中で釈然としないまま止まり、未完として終わるものもある。だが未完は、不全ではなく「次を生むためのプロセス」としての姿でもある。

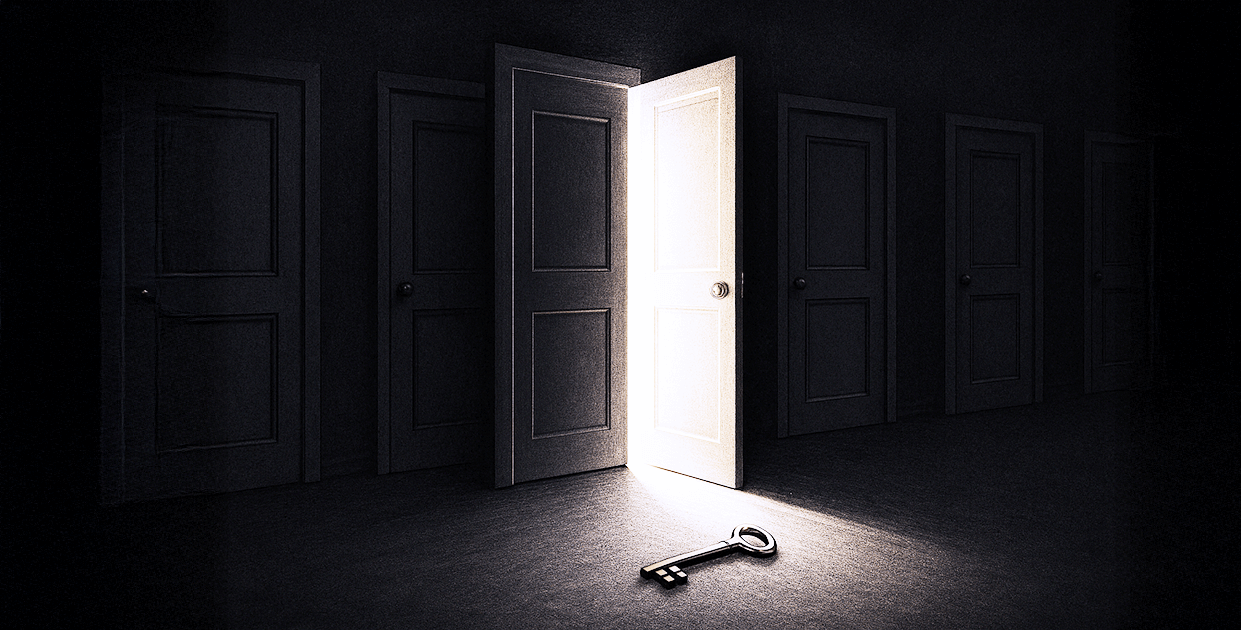

鍵をつくる人がいて、扉を叩く人がいる。それぞれが連鎖の一部を担い、次の動きを呼び込む。

未完をどう解釈するか――その問いこそが、新しい扉を開く条件になる。

Vol.0|違和感というサイン

— 完成よりも立ち上がるもの -

一心に向き合っていても、どうしてもしっくりこないことがある。

そんな違和感を抱えながら、コラムを書き進めていた。終盤に差しかかっても、釈然としない感覚は消えなかった。間違っているわけでもなく、筋も通っている。

それでも、「これではない」という思いが残り続けた。書き続けるうちに、思いがけないことが起きた。まったく別のコラムの案が、急に立ち上がってきたのだ。

意図して生んだのではなく、気づけば現れていた。どうしてもそちらを書きたいという衝動が止まらなくなった。

結局、もとのコラムはお蔵入りすることにした。未完に終わったのではなく、そのプロジェクトが果たした役割が別の芽を生んだのだ。

違和感は、不全のしるしではなく、創発のサインでもあった。

Vol.1|勿体ないという執着

— 終わりを曇らせるもの -

■ 執着の声

「ここまで来たのに」「無駄にしたくない」。終盤まで進めたプロジェクトを手放すとき、人は必ずといっていいほど、この声にとらわれる。

それは努力や時間をかけてきた証だから、簡単に見過ごせるものではない。

しかし、この声に従うと、違和感を無視して“完成させるための完成”に走ってしまう。

■ 完成させたい衝動

最後の仕上げに入れば、一気に片がつくかもしれない。そう思うと、なおさら手を止められなくなる。

しかし、すっきりしないまま無理に完成させても、残るのは「できた」という安堵だけだ。そこには、本当に伝えたかったものは宿らない。

■ 成仏という終わらせ方

プロジェクトにはそれぞれの役割がある。必ずしも遂行することが役割ではない。次を生むために存在するものもある。

その役割を果たしたのなら、潔く成仏させるべきだ。

未完であることは、不全ではない。むしろ「役割を終えた」というしるしなのだ。

Vol.2|役割を終えたプロジェクト

— 未完は不全ではない -

■ 未完に見えるもの

途中で止まったプロジェクトは、多くの場合「失敗」や「中断」として片づけられる。最後までやり切れなかったことが、欠陥の証に見えるからだ。

だが本当にそうだろうか。そもそも、プロジェクトはすべて「完成させること」を前提にしているのだろうか。

■ プロジェクトの二つの型

プロジェクトには少なくとも二つの型がある。

ひとつは、成果物を完成させること自体を目的とするもの。

建物を建てるように、最後まで積み上げて初めて役割が果たされるタイプだ。

もうひとつは、媒介として働くプロジェクト。

自ら完結するのではなく、次のプロジェクトを生み出すために存在するもの。これは畑に種を蒔くようなもので、芽が出て他の誰かに受け渡されることまで含めて「役割」になる。

■ 役割の完了形

種を蒔いた人が、自らその花を咲かせる必要はない。設計図を描いた人が、その建物に住まなくても構わない。

同じように、未完に見えるプロジェクトも、別の芽を生み出した時点で役割を終えている。むしろそこで止まるからこそ、次につながる場合もあるのだ。

■ 未完が示すこと

未完とは、不全ではない。

そのプロジェクトが果たした役割は、成果物を差し出すことではなく、次の道を呼び込むことだったのかもしれない。

そう考えると、未完の姿はむしろ「完了形」としての姿でもある。

Vol.3|キーメーカーとドアノッカー

— 未完のつながり -

■ 鍵を生む役割

すべてのプロジェクトがドアを開ける必要はない。あるものは「鍵」をつくることだけを役割としている。

キーメーカーはドアを叩かないし、開けもしない。ただ鍵をつくり、その鍵が次の人の手に渡る。

一見すると中途半端に見えるが、その鍵がなければ次の扉は決して開かれない。

■ 受け渡しの連鎖

鍵を受け取った人は、そのドアを叩く。すると新しい空間がひらけ、また次の可能性が生まれる。

ドアを開ける人もまた、次の鍵を生むかもしれない。こうしてプロジェクトは連鎖し、ひとつひとつがつながりの中で役割を果たしていく。

鍵を作る人、叩く人、開く人――その順番や役割は異なっていても、いずれも連鎖の一部だ。

■ 未完が示すもの

未完に終わったように見えるプロジェクトも、この連鎖の中では必然的な位置を占める。

それは途切れたのではなく、次を呼び込むための「前提」だったのだ。

むしろ未完で止まるからこそ、別の人の手に渡り、別の扉を叩く動きが生まれる。

■ 未完が生むもの

役割を終えたものを無理に完成させようとする必要はない。

それは失敗ではなく、肥料として次を育む営みだ。

未完は孤立ではなく、つながりの中で次を生み出すための形なのだ。

Vol.4|扉の先にあるもの

— 未完を起点として -

■ 役割の二つの形

未完とは、欠けた姿ではない。そこには「もう一つを生むためのプロセス」としての意味がある。

プロジェクトには二つの型がある。

ひとつは、成果を完成させることを使命とするもの。もうひとつは、次を生み出すことを使命とするもの。

前者は建物を建てるように明確に完成を示す。後者は種を蒔くように、その後を委ねながら役割を終える。

■ 連鎖の一部として

鍵をつくる人がいて、扉を叩く人がいる。そのどちらが欠けても、連鎖は成り立たない。

鍵を作る人は、扉を開ける人の存在を前提にしている。扉を叩く人は、鍵を作る人がいたからこそ前に進める。

ひとつのプロジェクトが止まったとしても、それは連鎖の断絶ではない。別の場所で次の動きを支える要素となるのだ。

■ 未完の解釈

私たちは未完を「不全」として受け止めがちだ。そこには「勿体ない」という執着が影を落とす。

だが、未完は別の扉を開く起点にもなる。成仏させることが、むしろ次を軽やかに生む条件になる。

未完をどう解釈するか――その態度の違いが、未来の可能性を広げるか閉ざすかを決めていく。

■ 扉の先にあるもの

扉を開くことが目的ではない。その先に、新しい空間があることを信じられるかどうか。

未完は、その空間へとつながる通路でもある。完成を手放す勇気があれば、扉の先に広がるものを受け取る準備ができる。