《 見えない秩序の呼吸 》

- 自立分散と“出番”のうつろい -

プロローグ:

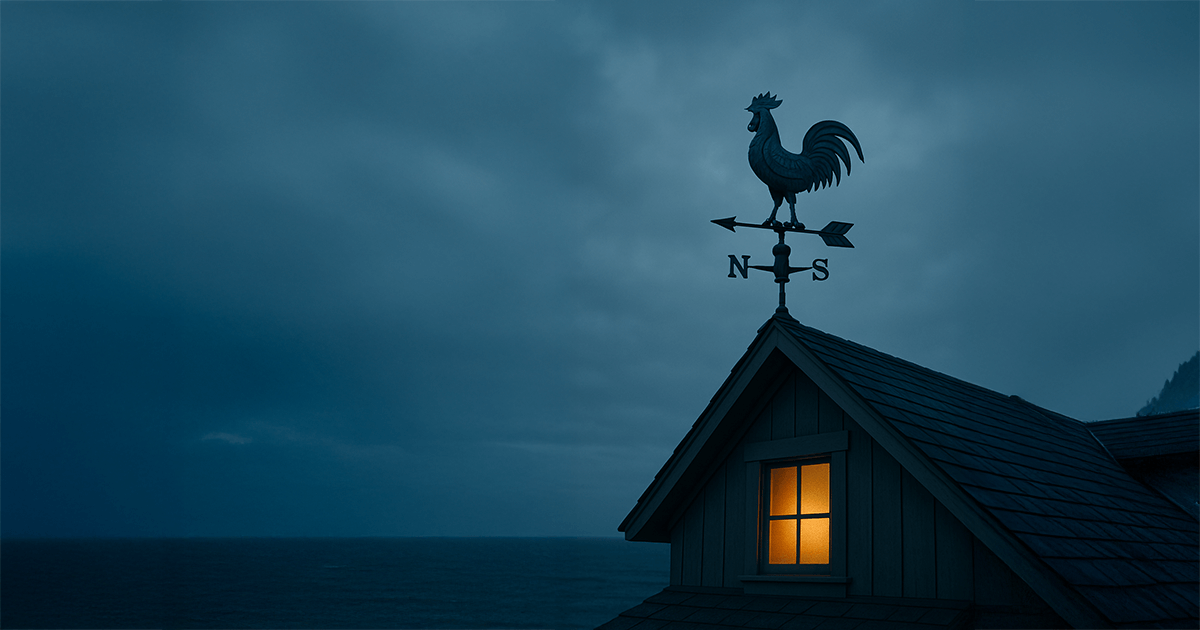

何かが“決まっている”わけではないのに、誰かが動けば、誰かが黙って補う。

指示も命令もないのに、なぜか秩序が生まれている──そんな光景に出会ったことはないだろうか。

そこにあるのは、目に見えない合図と、呼吸を合わせるような応答の連なり。

自立と分散、沈黙と出番。

固定化された役割の不在こそが、むしろ豊かな役割の交換を生み出している。

見えない秩序は、どのように呼吸しているのか。その静かなうつろいに、耳を澄ませてみたい。

■ それは「つくろう」として、生まれたものではなかった

「自立分散型」という言葉が、近年、希望のように語られている。

ホラクラシー、ティール、DAO──

管理を手放し、中心を持たず、秩序を共有する仕組み。

そこには、ある種の“次なる組織の形”を模索する空気が流れている。

一方で、その語られ方のなかに、ふとした違和感が混じることがある。

「秩序をつくろう」とすればするほど、

なにかが遠ざかってしまうような感覚が、どこかにあるのだ。

もしかしたら、ほんとうの秩序とは、

明確な意図や制度から生まれるものではなく、

気づかないうちに、ふわりと立ち上がっているようなものなのかもしれない。

■ 渦のような秩序 ─ マーマレーション

渡り鳥の群れが見せる、あの不思議な旋回運動。

マーマレーションと呼ばれる現象に、目を奪われたことのある人も多いだろう。

誰かが指示しているわけではない。

であるのにも関わらず、ぶつかることもなく、まるで全体がひとつの生命のように空をうねっている。

それは、「統制がないのに、バラバラにならない」という不思議な秩序。

あるいは、「秩序を目指さなかったからこそ、結果として生まれた秩序」と言えるのかもしれない。

もちろん、人間の関係性は、鳥の群れとは違う。

意図、感情、記憶、権力。あまりにも複雑なものが絡みあっている。

それでも、この自然現象に触れたとき、

私たちの関係にも、似たような言葉では言い表せない、

不思議な出来事を目撃する事がある。

そのような不思議な出来事は、

どのようにして起こりうるのか?

■ 設計ではなく、場の呼吸としての自己組織化

ホラクラシーは、ルールによって役割を分離し、自律を担保しようとする。

ティールは、個人の全体性と組織の進化的目的を重ねながら、全体を動かそうとする。

どちらも、中央の指令なしに場が回る仕組みを志向している。

このコラムで触れようとしているのは、そうした制度の成り立ちそのものではなく、

それらの奥で静かに流れている、「秩序が生まれるという出来事」の方に近い。

それは、制度というよりも、「場の呼吸」に似ているのかもしれない。

誰かの判断ではなく、関係性の感度や余白が引き出していく秩序。

設計しようとするほどにこぼれていく、名付けがたい揺らぎのようなもの。

■ フォーメーションという、生きた秩序

「誰が上か」ではなく、「今、誰の出番か」。

そんな問いが、場に秩序をもたらすことがあるように思う。

この出番は、前もって決められているわけではない。

それでも、場にいる誰かが、なんとなく察知していることがある。

- 今は、この人が前に出た方がいいように感じる。

- あの人の躊躇が、場にとって必要な静けさかもしれない。

- 自分ではなく、あの人の言葉が響くタイミングのような気がする。

それはロジックではないし、誰かがジャッジすることでもない。

しかし、成熟した関係性のなかでは、そうした判断が“なんとなく”共有されていくことがある。

固定された役割ではなく、その瞬間ごとに編まれるフォーメーション。

誰が主旋律を奏でるかは流動的で、それゆえに全体が息づいている。

■ 「役割」ではなく「出番」

出番とは、与えられるものではなく、

場との関係性のなかで、ふと浮かび上がってくるもの。

もちろん、曖昧なままでは責任がぼやけたり、

混乱が生まれることもある。

だが、実はそこにあるのは

“管理されるべき曖昧さ”ではなく、

“委ねられている曖昧さ”なのではないか。

誰が主役かではなく、

「今、自分が何を担うことが自然なのか」と問いかけられるような空気。

その問いが場に漂っているとき、

秩序は、命令や統制によらず、

静かに育っていくのかもしれない。

■ 出番を手放す

出番を終えた誰かが、

それを言葉にせずに手放すとき、

場には不思議な余白が生まれる。

それは「退く」でも「降りる」でもなく、

むしろ「場に委ねていく」「関係に預けていく」

という行為に近い。

「与贈」の感覚とも、

どこかで通じているのかもしれない。

それは、特定の誰かに向けたものではなく、

場そのものに差し出す贈与のようなもの。

相手の顔も、目的も、返礼も求めない。

ただ、今それが必要だと感じられるから、

手渡していく。

■ 想像と託すのあいだ

どんな創造にも、

「最初に感じとった誰か」がいる。

ソース(源泉)と呼ばれるその人が、

まだ誰も見えていないものを受け取り、動き出す。

それは、明確な起点として、

たしかに存在するものだろう。

ところが、創造が成熟していくにつれ、

その意志は徐々に関係性のなかへと広がっていく。

いつしか、そのビジョンは「個のもの」ではなく、

「場のもの」として響きはじめる。

そしてそのとき、ソースもまた、

自分の中にあったものを

場に託しはじめる。

それは権限の移譲ではなく、

命のバトンのようなもの。

そう考えると、

ソース原理と「出番の交代」は、

創造の前後にあるふたつの風景なのかもしれない。

■ 結びに─ 問いとしての秩序

このコラム自体が、

ある種のフォーメーションだったように思う。

誰かが最初に問いを置き、

誰かが応答し、

また別の誰かが構造を整え、

言葉のリズムがうつろいながら、

全体が“形”になっていった。

それは、意図して「作った」というより、

言葉の出番が自然と交代しながら、

気づけば、ここにこうして在る─

そんな出来事だったのかもしれない。

秩序は、制度として設計できる部分もある。

しかし、完全には設計しきれないものが、たしかにある。

だからこそ、問いを置いておきたい。

あなたの場では、今、

誰の出番が訪れているだろうか?

その声は、

どこへ響こうとしているのだろう?

その問いかけが、

空気の隙間をぬって場のリズムを変えるかもしれない。

Table of contents

Non