《 物語のほころびから 》

- 教訓の裂け目に見える風景 -

プロローグ:

昔話には、どこか整いすぎた“正しさ”がある。

しかし、その縫い目を見つめてみると、ときに綻びのようなものが見えてくる。

幼いころに覚えた物語たちは、本当に“教訓”だけを語っていただろうか。むしろそこには、「当たり前」として語られてきた前提が隠れている。

「努力すれば報われる」「悪は必ず滅びる」「やさしさは力に勝つ」。誰もが自然に受け入れてきたが、改めて問われると根拠が曖昧な“常識”が、物語には織り込まれている。

私たちは、これらの物語を一つの垂直な答え(正解)として捉えがちだ。

ただ、不確実性の高まった現代に求められているのは、前提そのものを疑い、枠組みを水平にずらす視点(ラテラルシンキング)ではないだろうか。

そして、その裂け目にこそ、現代を映す問いが眠っている。

この連載では、物語の構造に潜む前提を拾い直し、その“当たり前”を疑うことで、既存の枠を超えた新しい視座を探っていこうと思う。

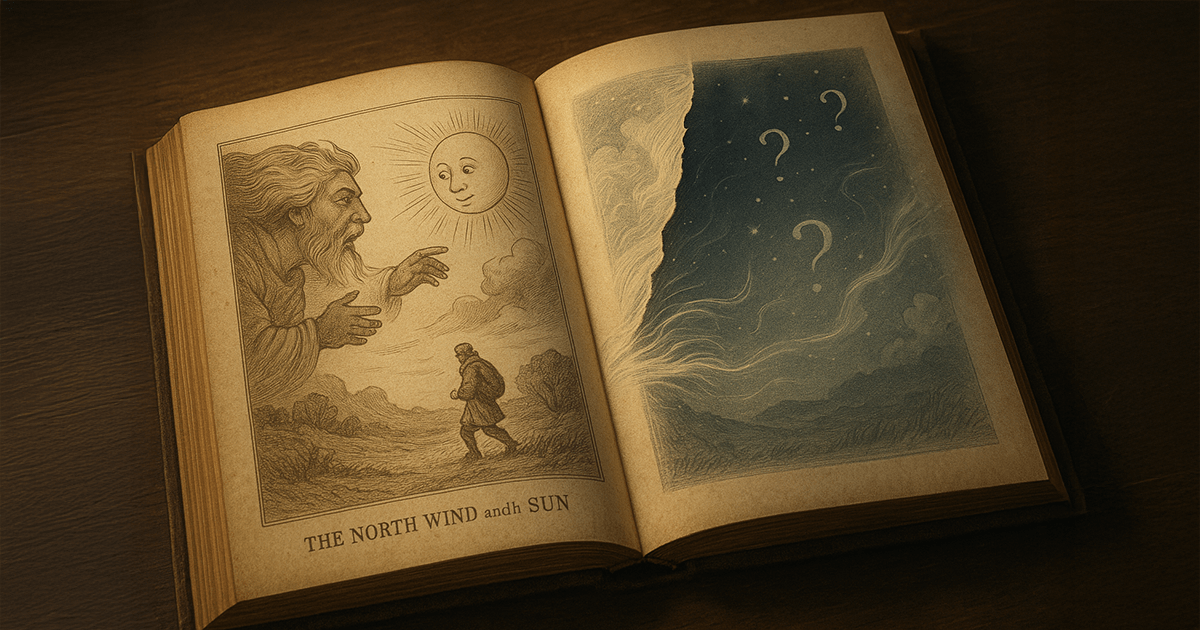

Vol.0|“変えたい私”と、“変わる誰か”

— 『北風と太陽』という構造 -

「力づくより、やさしさのほうが人の心を動かす」

多くの人が幼いころに覚えた『北風と太陽』は、この教訓を語る物語として知られている。

北風が力で押しても旅人は上着を脱がず、太陽がやさしく照らすと旅人は自ら脱いだ。

だから、“人にはやさしく”と。

しかし、私たちはこの話を少し単純化しすぎて覚えてきたのかもしれない。

「力 vs. やさしさ」という二項対立のかたちで。

この物語をもう一度読み直してみると、そこには「善悪の対立」ではなく、「構造の変容」が描かれていたことに気づく。

■ 誰が変わったのか?

物語の主人公は、北風でも太陽でもなく、旅人だ。

北風は風を吹きつけ、太陽は光を照らしたが、行動が変わったのは旅人だけである。

誰の“やり方”がよかったか、という話のようでいて、本質的には「どうすれば人は変わるのか?」という問いが浮かんでくる。

強制すれば、人はその圧に反発する。

安心すれば、人は自ら選ぶ。

ここに、変化の起点が外部にあるのか、内部にあるのかという構造的な差がある。

■ 二項ではなく、三項の構造

この話を「北風 vs 太陽」という対立構図で見ると、何かを見落とす。

そこに旅人という第三項を含めてみると、物語の構造が立体的に立ち上がる。

| 主体 | 手法 | 結果 |

| 北風 | 強制 | 抵抗、変化なし |

| 太陽 | 包摂・照射 | 自発的な変化 |

| 旅人 | 受け手→選び手 | 上着を脱ぐ(自律的選択) |

太陽は“勝利”したように見えるが、その手法のポイントは、旅人の主体性を奪わなかったことにある。

■ 二項ではなく、三項の構造

この話を「北風 vs 太陽」という対立構図で見ると、何かを見落とす。

そこに旅人という第三項を含めてみると、物語の構造が立体的に立ち上がる。

| 主体 | 手法 | 結果 |

| 北風 | 強制 | 抵抗、変化なし |

| 太陽 | 包摂・照射 | 自発的な変化 |

| 旅人 | 受け手→ 選び手 |

上着を脱ぐ (自律的選択) |

太陽は“勝利”したように見えるが、その手法のポイントは、旅人の主体性を奪わなかったことにある。

■ 枠組みそのものを超える

もうひとつ興味深いのは、この物語が競争として始まるにもかかわらず、太陽が「勝ち負けの構造」を逸脱して結果を出している点だ。

北風は勝負に乗り、力で制しようとした。

太陽は勝とうとしたのではなく、ただ“あたためた”。

旅人が脱いだのは、勝負に負けたからではない。

つまり、変化は競争の中ではなく、競争の外で起きている。

ここに、「構造の変容」がある。

■ “やさしさ”という言葉の罠

では、太陽のやり方は「やさしさ」だったのか?

その言葉で表すには、少し乱暴かもしれない。

太陽は甘やかしたわけでも、優しく語りかけたわけでもない。

ただ、環境を変えただけなのだ。

旅人が自ら動けるような条件を、整えた。

「やさしさ」とは、何を意味するのだろう。

それは感情ではなく、構造なのかもしれない。

■ 変化の位置を見直すとき

私たちが誰かに変化を求めるとき、「どう伝えるか」「どう説得するか」という手段に意識が向きやすい。

しかし『北風と太陽』が問いかけているのは、変化は“どこで”起きるのか?という視点そのものではないか。

変化を外から操作しようとするのか。

変化が内側から自然に生まれるように、条件を整えるのか。

この物語は、“影響”とは何か、“働きかけ”とはどこまで可能かを、静かに問いかけている。

問いは、いまも残る。

「私が変えようとしているものは、

本当に変えられるものだろうか?」

「私のやさしさは、相手の内側に、どんな余白を残しているだろうか?」

Vol.1|“誰かを見て走る”、“ゴールを見て歩く”

Vol.1|“誰かを見て走る”

“ゴールを見て歩く”

— 『ウサギとカメ』という構造 -

この物語はよく、「怠け者 vs 真面目」「才能 vs 努力」といった二項対立として語られることが多い。

しかし、それだけでは、この話がもっている構造の奥行きには届かないかもしれない。

■ 物語の基本構成(三幕構造での分解)

第一幕|対立とレースの設定

- ウサギがカメにレースを挑む。

- ここで「速さ」という単純な尺度で勝負が決まると思われる状況が提示される。

第二幕|ウサギの油断

- ウサギは途中で油断し、休憩を取る。

- 一方でカメは一歩ずつ、確実に歩みを進める。

- ここに「気の緩み」と「粘り強さ」の対比が生まれる。

第三幕|ゴールと結果

- カメは着実にゴールにたどり着き、ウサギを追い抜く。

- ウサギは慌てて走るが間に合わない。

-

この結果は「忍耐の勝利」として読まれがちだ。

■ よくある解釈とその限界

この物語は「怠け者のウサギが鈍く真面目なカメに負けた」という教訓として伝わってきた。

しかし、その解釈だけでは、この話の本質的なメッセージを見逃してしまうかもしれない。

■ “見ているものの違い”という深層構造

実は、ウサギとカメは見ている対象が違っているように思える。

ウサギは「カメ」という他者を見ていた。

カメは「ゴール」という目的地を見ていた。

ウサギは他者の存在に意識を向けるあまり、自己のペースを崩し、焦りや油断を生み出した。

一方、カメは目的に集中し、自らの道を歩み続けた。

■ この構造が示唆すること

この話は単なる「怠けと努力の対比」ではなく、「他者との比較による自己の揺らぎ」と「自己の目的に向かう持続性」の対比としても読める。

- 「他者を見て動く私」には、揺らぎや焦りがつきまとう。

- 「自分のゴールを見る誰か」には、ぶれない持続力が宿る。

■ “構造の変容”としての視点

また、この物語を構造的に捉えると、「どこに意識を置くか」が結果に大きく影響することを示している。

この点は、組織マネジメントや自己成長の場面でも示唆的だろう。

他者評価ばかりにとらわれると自己は揺らぎやすい。

しかし、自分の目標や価値に立ち戻れば、持続的な歩みが可能になる。

■ まとめの問い

この物語は、ウサギとカメの単純なスピード競争ではない。

それは、自己の焦点が「誰かを見ること」にあるのか、「自分のゴールを見ること」にあるのかという問いを立てている。

私たちは日々、どこに意識を置いて動いているのだろうか?

Vol.2|「誰のための報復だったのか?

— 『さるかに合戦』という構造 -

■ 「正義」の名のもとに行われた報復

『さるかに合戦』は、幼い頃に誰もが一度は触れる昔話だ。

親ガニがサルに騙され、命を落とす。残された子ガニは、栗や臼、蜂、牛のふんなど、仲間の協力を得てサルに復讐を果たす——という筋書きだ。

この物語はよく、「悪は罰せられるべきだ」「やられたらやり返すべきだ」といった、勧善懲悪の教訓として語られてきた。

しかし本当にそれだけなのだろうか。

この物語の核心にあるのは、“誰のために”という問いである。

■ 当事者が消えていく復讐

復讐という行為は、もともと被害者自身の痛みや無念から始まるはずだ。

だが『さるかに合戦』では、復讐の実行者は子ガニではなく、まわりの仲間たちだ。子ガニは物語の冒頭に現れるものの、復讐の過程ではあまり前面に出てこない。

では、誰が主語となって報復を遂行したのか。

仲間たちは、親ガニの死に対して義憤を覚えたのかもしれない。

だが、彼らの行動が徐々に“子ガニのために”という目的から逸れ、「悪を懲らしめる快感」や「正しい側に立つ安心感」へと傾いていったとしたら?

つまり、“正義”の名を借りて、自らの怒りや欲望を解放した構造だったとすれば?

この違和感の正体は、現代にもつながっている。

■ 集団極化と正義の暴走

この物語に通底する構造は、「集団極化」によって思考や態度が過激化していくプロセスと似ている。

最初は一人の無念に寄り添っていたはずの行動が、仲間を集めるうちに「正義の執行」へとスライドし、次第に自己目的化していく。そこに当事者の声は、しだいに響かなくなっていく。

現代でもこうした構図は珍しくない。

SNSでの炎上、集団での糾弾、善意を名乗る運動などにおいても、「誰かのために」がいつの間にか「自分たちの正しさの証明」に置き換わる現象が起きている。

その構造のなかで、語られるべき声が消えていく。

■ 正しさは、いつでも人を傷つけうる

「正しいことをしたつもりだった」。

そう語る人の手によって、誰かが深く傷つくことがある。

それは意図的な悪意ではないぶん、より根が深い。

『さるかに合戦』という物語が持つ、暴力的な“正義”の構造は、いつの時代にも再現される危うさを孕んでいる。

果たして、あの復讐は本当に“子ガニのため”だったのだろうか。

それとも、「正義の側に立ちたい」という誰かの欲望を満たすためだったのだろうか。

その問いを、私たちは今もなお投げかけられている。

Vol.3|枠の外から歌が聞こえる

— 『アリとキリギリス』という構造 -

■ “教訓”という型枠の中で

「アリとキリギリス」という物語は、古くから「働き者のアリと怠け者のキリギリス」という対比で語られてきた。

夏の間、コツコツと働き続けたアリは、冬の訪れとともに備蓄の恩恵を受ける。

一方、歌って過ごしたキリギリスは飢えに苦しみ、アリに助けを求めるが断られる——この物語はしばしば、「計画性」「努力」「自己責任」といった価値観を育む教材として扱われてきた。

正解主義が通用していた時代ならば、ひとつの“教訓”として機能していたのかもしれない。

だが、不確実性が常態化したいま、むしろこの物語の“読み”そのものが問い直されるべきなのではないか。

■ はみ出す存在としてのキリギリス

星新一がこの物語を再解釈した短編作品『未来イソップ』では、キリギリスの「歌」が実は文明にとって重要な“発明”であったことが明かされる。

そう、彼は無駄に遊んでいたのではなく、“未来に届く創造”をしていたのだ。

この再解釈は、物語の構造を転倒させるだけでなく、そもそも「何を価値とするのか」「誰が評価軸を決めるのか」といった問いを浮かび上がらせる。

キリギリスは、“今”の枠から外れていたがゆえに、「怠け者」として排除された。

だが実際には、その“はみ出し”こそが、社会の変容や進化の起点だったのかもしれない。

キリギリスの歌声は、聞こえる者にとっては風のように届いていたかもしれない。

■ “安定神話”というフィクション

アリたちは、集団としての秩序と効率を信じ、構造の中で日々を律していた。

しかし、その「安定」は、本当に自然の摂理に即していただろうか?

世界は本来、不安定で、予測できない。

にもかかわらず人は、「安定こそが善である」という神話を信じている。

そこから外れるものを“異物”として扱い、周縁に押しやる。

キリギリスは、その“異物”として、構造の中に動揺をもたらした存在だったのかもしれない。

■ 枠の中で自由を演じる私たち

多くの人は、自ら選択して生きていると思っている。

しかし、実際に私たちが選んでいるのは「用意された選択肢」の中からに過ぎない。

差し出されたカードの束から一枚を引き、「私はこのカードを選んだ」と思い込んでいる。

その時、もし、束の外から差し込んでくる音があったらどうだろう。

構造の外側から、誰かが歌っていたとしたら。

アリたちは、冬の訪れとともに、自分たちが信じていた「安定」や「努力」という前提が、必ずしも普遍ではないことに気づき始める。

キリギリスの“歌”は、意味のないものではなかった。

むしろそれは、「無意識の前提」に揺さぶりをかける、構造変容の種だった。

■ 見えていなかった問い

この物語の中で、“敗者”とされていたのは本当にキリギリスだったのか?

それとも、変化に抗い、“正しさ”の枠に閉じこもったまま、構造の再編に気づけなかった私たち——アリだったのではないか?

“未来”とは、過去の延長線上にあるものではなく、“今”の枠からはみ出した歌声の中にこそ芽吹いているのかもしれない。

Vol.4|ヒーローには悪役が必要

— 課題依存の構造を疑う -

■ “敵”の存在は本当に必要なのか?

ヒーローが活躍する物語には必ずと言ってよいほど「悪役」が登場する。

仮面ライダーにショッカーがあり、ゴレンジャーに黒十字軍がいる。

もしこれらの敵が存在しなければ、彼らはただの衣装をまとった人に過ぎないのかもしれない。

つまり、ヒーローは“敵”に支えられている存在であり、互いに存在意義を与え合う共依存の関係にあると言ってよいだろう。

この関係性を、われわれはどのように捉えるべきだろうか?

悪役がいなければヒーローは成立しないという前提に、疑問は抱かないのだろうか。

■ “問題”は本当に消えてよいのか

このヒーローと悪役の共依存は物語の中だけの話に過ぎないのか。

現実世界にも、「問題解決」を掲げる組織や活動が存在する。

しかし、その問題が本当に解決されてしまったら、果たしてその組織はどうなるのか。

「問題があるからこそ、われわれは存在できる」という無意識の構造が、どこかに潜んでいるのではないか。

それは、問題を「目的」としてではなく、「資源」として扱う構造の示唆なのかもしれない。

■ “誰のための問題解決”なのか

もちろん、問題の根本解決を志す取り組みは少なくない。

しかし一方で、「この問題がなくなったとき、われわれは何者でいられるのか」という問いに、答えられる存在はどれほどあるだろうか。

問題解決という使命が自己のアイデンティティとなり、本来の目的が見えにくくなってはいないだろうか。

■ 悪役のいない世界を思考できるだろうか

もし本当に変化を望むならば、いつか「悪役のいない世界」を想像する勇気が必要である。

ヒーローの存在意義が薄れていく未来を受け入れ、問題や課題が消えていく可能性を許容することは、創造的な態度のひとつに他ならないのではないだろうか。

そのとき、われわれは問い直すことになるだろう。

「ヒーローになりたいのか」

それとも「世界が変わることを望んでいるのか」

その間に立ち、揺らぐこと自体に、思考を巡らせる価値があるのではないだろうか。

Vol.5|前提を疑う視座

— 当たり前を問い直す力 -

物語は多くの場合、「こう読むべきだ」という一方向の解釈として教えられてきた。

それは“教訓”や“正しさ”の名を借りた、ある種の型にはめられた読み方である。

しかし、その背後には問いが開かれていない状態が潜んでいる。

「当たり前の前提」として受け入れてきたものほど、私たちは疑わない。

それは無意識のうちに自分を縛る、見えない枠組みになっている。

たとえば——

「小学生はランドセルを背負うものだ」

「会社員はスーツにネクタイで出勤するものだ」

「学校の制服は男子と女子で分かれているものだ」

「年が明けたら年賀状を出すものだ」

かつては当然視されてきたこれらの前提も、近年は変化している。

ランドセルは赤や黒に限られず、多色展開や軽量タイプが広がり、2023年の調査では購入者の約7割が“定番以外の色”を選んでいるとの報告もある。

スーツ・ネクタイも、環境省が2005年に始めたクールビズ政策を契機に、ノーネクタイ・ノージャケットが夏の職場のスタンダードとして定着した。

学校制服では、女生徒のスラックス採用校が800校を超え、「男女共用型」「自由選択型」を導入する学校が増加している。

そして年賀状も、郵便料金改定とデジタル化の進展で利用が急減。2025年の元日配達は前年より34%減少と過去最大の落ち込みを記録した。

こうした変化は「時代の流れ」と一言で片づけられるかもしれない。

しかし、その背後には必ず“そもそもの前提を疑う”視座を獲得した人や組織がいる。

「なぜランドセルでなければならないのか」

「なぜネクタイが必須なのか」

「なぜ制服は男女で分かれるのか」

「なぜ年賀状を出さなければならないのか」

その問いを立てた人々がいたからこそ、多様化や選択肢の拡大が現実となった。

ここに、イノベーションの “核” が眠っている。

与えられた選択肢を最適化するのではなく、前提そのものを組み替える発想 が動き出すとき、社会は静かに書き換わる。

この態度は、縦に深掘る論理だけでは捉えにくい。

必要なのは、枠を水平にずらして複数の可能性を立ち上げる、ラテラルシンキング(水平思考) の獲得である。

“前提を疑う視座”を持つことは、物語を一つの教訓に回収せず、そこに潜む問いを開き直すことに他ならない。

その視座は、私たち自身の思考の枠組みを揺さぶり、既存の“当たり前”の外側にある新しい選択肢や未来を、自らの手で立ち上げていく力となるのではないだろうか。