《 報われる努力、報われない構造 》

- 時代を編集する思考 -

プロローグ:

努力は報われる——

そう信じてきた物語は、いま静かに問い直されている。

頑張れば報われるのか、

それとも「報われる構造」の中にいたのか。

個人の意志や根性だけでは届かない壁があるとき、

その努力はほんとうに無意味なのだろうか?

時代や環境に依存する“努力”の価値を見つめ直し、

いま、努力という言葉の奥にある

“設計思想”を更新する視点を、静かに立ててみたい。

Vol.0|努力という幻想をほどく

— “報われる”という物語の内側にある前提 -

■ 努力はなぜ「報われる」と信じられてきたのか?

私たちはいつの間にか、

「努力すれば報われる」という物語を信じている。

しかし、その信念は、

本当に普遍的な真実なのだろうか?

ある時代、ある環境においては、

確かに努力と成果が結びついていたのかもしれない。

だが、時代や状況が変われば、

その物語は簡単に通用しなくなる。

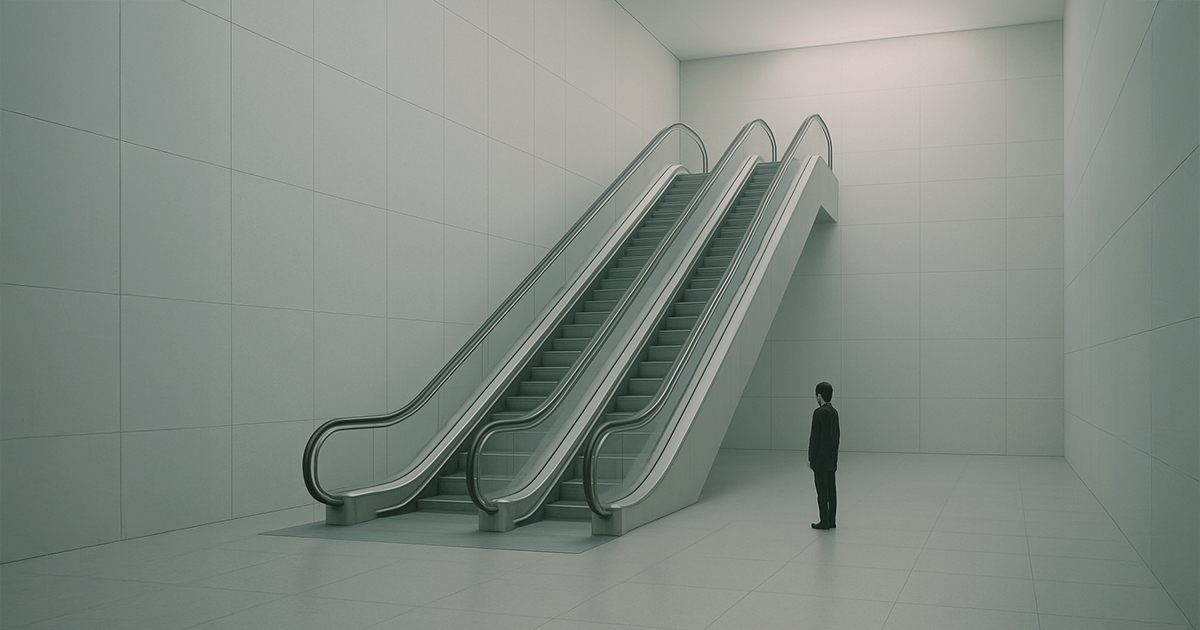

■ 上りのエスカレーター、下りのエスカレータ

昔の高度経済成長期は、

まるで上りのエスカレーターに乗っているようなものだった。

努力というトルクをかければ、

自然に成果が上乗せされた。

だが今はどうだろうか?

下りのエスカレーターを

一生懸命登ろうとしているような状況かもしれない。

同じ力を注いでも、

結果がまるで違うのはなぜなのか?

■ 努力の「価値」は環境に依存するのか?

ここで考えたいのは、

努力そのものが絶対的な価値を持つのか、

それとも環境や文脈によって価値が大きく変わるのか、ということだ。

もし後者が正しいなら、

私たちの「努力信仰」はどこかで見直す必要がある。

そして、努力の方向性やタイミング、

さらには「場」の整え方を意識しないと、

努力が空回りしてしまう可能性もある。

■ 努力神話の落とし穴——空回りの罠を見抜く

ここで意識したいのは、

努力が報われるかどうかは単に「がんばり」が足りないのではないか、という話ではないということだ。

むしろ、努力の価値を決める土壌が変わってしまっているのかもしれない。

だからこそ、

「がんばりの質」や「努力の方向性」を問い直すことが求められるのではないだろうか?

たとえば、どんなに努力しても、

そもそも市場や社会の構造がその努力を正当に評価しない場合もある。

あるいは、努力のベクトルが時代や文脈に合っていなければ、成果に結びつかない。

そんな現実を前に、

私たちはこれまでの努力神話にどんな問いを立てるべきなのだろうか?

Vol.1|“報われる場”はどう生まれるか

— 成果と評価のあいだにある、目に見えない設計図 -

■ 成果主義の陰に潜む「見えない前提」

現代ではよく「成果がすべて」「結果が正義」と言われる。

でも、その「成果」が生まれるまでのプロセスには、

実は多くの“前提”が隠れている。

たとえば、

- 支援する人の存在、

- 適切なタイミングでの機会、

試行錯誤を許す時間、

努力が“言語化されている”こと、

その努力に“意味”が与えられる文脈があること、

すでに信頼貯金があること、

余白だけでなく“余力”があること……。

こうした実の多くの“場”の設計に恵まれて初めて、「努力」は実を結ぶ。

努力が報われるかどうかは、

その努力が適切に発揮され、認識され、評価される土壌があるかどうかにかかっているのかもしれない。

■ 「自己責任」の罠と場のレバレッジ

うまくいかないとき、「自分の努力が足りない」と思ってしまう。

でもそれは、どこかで「場」や「文脈」が無視されている状態だ。

努力が評価されるには、それを受け取る構造が必要だ。

そこに“レバレッジ”が効いていれば、少ない労力で大きな結果が出ることもある。

逆に、構造が機能していなければ、いくら頑張っても報われない。

努力が報われるかどうかを、個人の資質や意志の問題だけに還元してしまうことは、

むしろ現実の不公平を不可視にしてしまう。

■ では、「報われる努力」とは一体…

ここで一つの仮説を立ててみる。

「報われる努力」とは、実は“報われるように設計された努力”なのではないか?

つまり、その人の意志や気合の強さではなく、

努力が有機的につながるような土台——“仕組み”や“空気”や“時間の流れ”——があってこそ、

努力は意味を持つ。

成功者の語るストーリーの背後には、たいてい、整った「場」がある。

だとすれば、私たちは「努力すること」だけでなく、

「努力が活きる場」をどう創るかにもっと意識を向ける必要があるのかもしれない。

Vol.2|OSの換装——価値観の設計を問い直す

— 根性ではなく感性へ -

■ 「努力のOS」はいつインストールされたのか?

私たちが“努力とはこういうものだ”と無意識に思っているイメージは、

どこから来ているのだろう。

小学校の教室で配られた道徳のプリント、

部活のしごき、社会に出てからの上司の言葉……

そのどれもが、「がんばるとは、耐えること」「乗り越えること」「量で押すこと」という

古いOSを、知らぬ間に私たちの中に書き込んでいたのかもしれない。

ところが今、そのOSは現実との整合性を失い始めている。

情報が洪水のように流れ、変化が常態化するなかで、

“同じやり方を、もっと長く、もっと強くやり続ける”という論理は、

かえって脆さをあらわにする。

■ 「がんばる」は、美徳かバグか?

「がんばる」という言葉には、ある種の美しさがある。

でも、その美しさに引きずられることで、

疲弊や惰性を正当化してしまうこともある。

たとえば、自分の違和感を見ないふりをして、目の前の課題に力でぶつかる。

それは、思考のOSが「耐えること」を正義にしているからかもしれない。

しかし、もしかしたら今の時代においては、

違和感こそが“更新通知”なのではないだろうか。

「がんばり続ける」ことよりも、

「何をやめるか」「何を再構築するか」を感知する感性が求められているのかもしれない。

■ アップデートされる「努力」の定義

ここで立ち止まってみたい。

「努力」とは、本当に“苦しみの中で耐えること”なのか?

それとも、“自分の選択と意思でエネルギーを注ぐこと”なのか?

もし後者だとすれば、私たちはもっと自由に、もっと柔らかく、努力を再定義できるのではないだろうか。

努力のOSを更新するとは、「がんばるか・がんばらないか」という判断軸から抜け出して、

“どういう前提や価値観の上で努力するのか”を問い直すこと。

それは、耐え続ける根性ではなく、違和感を感知する感性のほうを大事にする、という選択でもある。

■ OSの換装は、静かに始まる

OSを換えるとは、大げさなことではなく、

小さな選択の積み重ねかもしれない。

何をやらないか、どんな基準で動くか。

「成果が出ないからもっと頑張る」ではなく、

「そもそもこのやり方でいいのか?」と立ち止まること。

その問い直しの積み重ねが、

見えないレベルでOSを換装していく。

努力という言葉の下にある“設計思想”が静かに書き換えられたとき、

私たちのがんばり方そのものも、少しずつ変わっていくのかもしれない。

Vol.3|アンインストールの勇気

— 何を“やめる”かで、人生は変わりはじめる -

■ 機能していないルールが、まだそこにある

気づかぬうちに私たちは、

「こうしなきゃ」「こうあるべき」という古びたルールで動いている。

たとえば、

「頑張り続けることが美徳」

「人に迷惑をかけないのが大人」

「やめるのは負け」。

こうした価値観は、一見まっとうに見えるけれど、

時に私たちの行動や選択を不自由にする。

問題は、それが

「すでに機能していないのに、惰性で動いているプログラム」

になっていること。

そして、それに気づいてもなお、

削除するのが怖いということだ。

■ 継続という“呪い”と、やめることへの罪悪感

何かを「やり続ける」ことは、評価されやすい。

逆に、何かを「やめる」ことには、後ろめたさや罪悪感がつきまとう。

でも、「続けること」そのものに価値があるわけではない。

今の自分にとってその行動が“生きているか”どうかが、本質なのではないか。

それでも私たちは、

「せっかくここまでやってきたから」

「迷惑をかけたくないから」と、

自分の中のアップデートを後回しにしてしまう。

■ その努力、まだ生きてる?

努力が報われないのは、努力が足りないからではなく、

その努力の前提が、もはや時代や自分にフィットしていないからかもしれない。

でも、気づいていてもやめられない。

それは、「やめる」ことに、どこか敗北のようなニュアンスがあるからかもしれない。

ただ、問い直してみたいのは、「今、それはまだ必要か?」ということ。

“やめること”を恐れるより、“思考停止した継続”の方が危ういかもしれない。

■ 空白は、新しい思考の入口になる

アンインストールには、勇気が要る。

それは、機能不全のまま惰性で動いているものを止めることだから。

でも、空白を作らなければ、新しい構造は入り込めない。

一度、問いかけてみる。

「今、自分の中で機能していない“信念”や“習慣”はなんだろう?」

「本当は、もうやめてもいいのに、続けてしまっているものは?」

やめることは、敗北ではない。

むしろ、それは“選び直す”という意志の表現だ。

アンインストールとは、ただの終わりではなく、

自分のOSを“再構築可能な状態”に戻すための前提作業なのかもしれない。