《 応答の構造 》

- 自由と掟のあいだに生きる -

プロローグ:

私たちは「自由」を信じて生きてきた。

選ぶことが人間の証であり、意志こそが私を動かすと。

だが、選択の奥には“呼びかけ”がある。

何かを選ぶ前に、すでに世界の方が私を選んでいる。

“純度の高い欲求”とは、その呼びかけに応じる力だ。

それは願望ではなく、自分を自分たらしめる“掟”に触れたときの震え。

純度が高まるほど、応答は自然になる。

矛盾や痛みを抱えながらも、世界と呼吸を合わせて生きる。

自由とは、意志ではなく、応答である。

Vol.0|自由という名の罠

— 選ぶ私が揺らぎはじめる -

■ 選ぶことの奥にある構造

私たちは日々、選びながら生きている。

仕事を選び、言葉を選び、人との距離を選ぶ。

そのたびに「自分とは何か」を、知らぬ間に形づくっている。

選ぶという行為は、自由の証のように見える。

自分の意志で決め、自分の力で動く。

その感覚が私たちを支えてきた。

だが、選んだはずの道の先で、

思いがけず同じ風景に立っていることがある。

選択を繰り返しているのに、

どこかで同じ構造に戻ってしまう。

その中で、「何を選ぶか」よりも、

「なぜ、そう動いてしまうのか」に居心地の悪さが残る。

それは、選ぶ以前に“何か”がすでに動いているという感覚だ。

その“何か”を、私たちは長らく「意志」と呼んできた。

だが本当は、それは意志の名を借りた構造なのかもしれない。

たとえば、

成功を目指すとき、私たちは自分で決めているようでいて、

社会や時代が定めた「成功」の輪郭の中をなぞっている。

そこには、個人の意志よりも先に働く

“見えない設計図”がある。

自由とは、本当に“自分の内側”にあるのだろうか。

あるいは、私たちが「自由」と呼んでいるものこそ、

構造が私たちを通して働く、精巧な仕組みなのかもしれない。

選択は、私が世界を動かす行為ではなく、

世界が私を通して動いている現象。

その見方を受け入れたとき、

“自由”という言葉の輪郭が静かに揺らぎはじめる。

私が選んでいると思っていたその瞬間に、

世界のほうが先に、私を選んでいたのかもしれない。

この揺らぎの中から、

「応答」という新しい構造が見えてくる。

それは、意志でも、偶然でもない。

呼びかけに対して自然に起こる、

世界との往復運動のようなものだ。

選ぶことの裏にある“応答”の感覚を掴むとき、

私たちは初めて「自由」という言葉を、

もう一度手のひらの上で確かめ直すことができる。

Vol.1|選ばされる構造

― 意思の背後で働く力学 ―

私たちは「自分の意志で選んでいる」と信じる。

だが、その信念の底では、

社会や文化、言語や記憶といった層が静かに作用している。

それらは、私たちの思考や欲望を形づくる“見えない設計図”のようなものだ。

私たちが「決めた」と思うとき、

すでに構造はその決断を“許容された範囲”の中で導いている。

選択肢が多いほど自由だと思うのは、

選択の枠が見えていないからだ。

■ 自由の演出装置

自由という概念は、近代が発明した“演出装置”のようなものだ。

「誰もが自分の意志で未来を選べる」という物語は、

社会を動かす強力な燃料になった。

その燃料が生む光の裏には、

常に「選ばされる構造」が潜んでいる。

消費社会では、無数の選択肢が差し出される。

その多くは、同じ価値観の延長線上に並べられた“バリエーション”にすぎない。

選択肢が増えるほど、選ぶ自由が奪われていくという逆説がそこにある。

■ 構造が描く「私」

私という存在もまた、構造の産物だ。

言語が世界を区切り、文化が価値を与え、記憶が物語を紡ぐ。

その中で「私の意志」は生まれる。

私たちは“自分の意志”という名の物語を通して、

社会が求める振る舞いを内面化していく。

そのプロセスの中で、自由は形を変え、

“自分らしさ”という脚本として私たちに配役される。

意思は自発的に見えても、

実際には、構造が描いたシナリオの上を歩いている。

■ 見えない重力

構造は、

私たちを押しつける壁ではなく、

むしろ私たちを“支えている重力”のようなものだ。

重力があるからこそ歩けるように、

構造があるからこそ思考できる。

その重力を“無重力の自由”だと誤認すると、

思考は宙に浮いたまま、

本当の「動き」を見失う。

自由を取り戻すことは、

重力を否定することではない。

それがどう働いているのかを、

感じ取ることから始まる。

■ 応答の余地

構造を見抜いたとき、

私たちはそれに支配されるのではなく、

そこに応答の余地を見つけることができる。

応答は、構造を超える力ではない。

構造の中に潜む“微細な揺らぎ”のようなものだ。

そこに気づくとき、

私たちは初めて、構造と共に動く自由を得る。

■ 選ばされているという事実

私たちは選ばされている。

その事実に気づくとき、

選ばされているという構造そのものが、

ゆるやかにほどけていく。

Vol.2|リトロダクションという掘り方

Vol.2|リトロダクションという

掘り方

― 「なぜ起きたか」ではなく「なぜ意味があったのか」 ―

「なぜ起きたか」ではなく

「なぜ意味があったのか」

■ 出来事の掘り方

出来事には、二つの掘り方がある。

ひとつは「なぜ起きたのか」という因果を探る掘り方。

もうひとつは、「なぜそれが自分にとって意味があったのか」という掘り方だ。

前者は原因を明らかにし、未来の再発を防ぐ。

後者は、自分という存在の文脈を掘り返す。

同じ出来事でも、掘る方向が違えば見える景色はまるで変わる。

■ リトロダクションとは

リトロダクション(retroduction)とは、

出来事を「なぜ起きたか」ではなく、

「なぜそれが意味を持ったのか」と問い直す思考法である。

原因を探す思考は、過去を整理する。

意味を探る思考は、現在を生成する。

たとえば「なぜあの選択をしたのか」を振り返るとき、

私たちはすぐに“合理的な説明”を探しに行く。

恐れや期待、状況や他人の影響。

だが、そのどれもが「理由」ではあっても「意味」ではない。

リトロダクションが掘るのは、

出来事が私の中で“どんな位置”を占めていたのかということだ。

そこに触れるとき、私たちは初めて「自分という地形」の深さに気づく。

■ 「恐れ」が意味を持つ瞬間

たとえば、ある決断を「恐れから逃げた」と理解しても、

その瞬間、思考は止まってしまう。

リトロダクションはその一歩先――

「なぜ“恐れ”が意味を持ったのか」を探りにいく。

恐れが意味を持つのは、

そこに「何かを守りたかった自分」がいるからだ。

その“守りたいもの”が何であるかに触れたとき、

出来事はただの失敗や反省ではなく、

“私という物語の一章”として立ち上がる。

■ 構造を掘り返すということ

リトロダクションは、構造を否定する思考ではない。

むしろ、構造に刻まれた「見えない選択の履歴」を掘り起こす技法だ。

私たちは日々、同じパターンで反応している。

そのパターンの下には、

「なぜその反応が意味を持ったのか」という個別の文脈が眠っている。

それを掘り返すとき、

構造は固定されたものではなく、意味の堆積層として見えてくる。

意味を掘るとは、

自分をつくった構造を再び“生きたもの”として動かすことだ。

■ 応答としての再構築

出来事の意味を掘ることは、

過去を変えることではなく、

過去との関係を変えることだ。

出来事は、応答の可能性を含んでいる。

それに気づいた瞬間、

「選択」は過去の結果ではなく、現在の関係として立ち上がる。

リトロダクションとは、

出来事に“応答する”ための道をもう一度見つけ直す思考法。

それは、自己を再構築する行為であり、

同時に「世界に対する応答能力」を回復させる営みでもある。

この思考の方向転換は、

「自由とは何か」という問いを、

「何に応答して生きているのか」へと移行させる。

Vol.3|内蔵秩序と境界の揺らぎ

― 自己と非自己のあいだにある構造 ―

私たちは、「自分」という境界を信じている。

だが、その輪郭は思っているほど明確ではない。

たとえば、言葉を交わす瞬間。

相手の言葉が自分の思考に入り込み、

気づけばその考えを“自分のもの”のように語っていることがある。

思考は、常に他者や環境と混ざり合いながら形成されている。

■ 内蔵秩序という視点

物理学者デヴィッド・ボームは、

世界には「外に展開する秩序」と「内に畳み込まれた秩序」があると言った。

私たちが“現実”と呼ぶのは、外側に展開された構造の一部にすぎず、

その背後には、無数の関係や情報が折り重なった内蔵秩序がある。

この考え方を人間にあてはめるなら、

「私」という存在もまた、外に見える自我と、

内に潜む関係の畳み込みによって成り立っている。

つまり、“個”とは独立した点ではなく、

世界の関係が凝縮して現れたひとつの形である。

■ 非自己を内包する自己

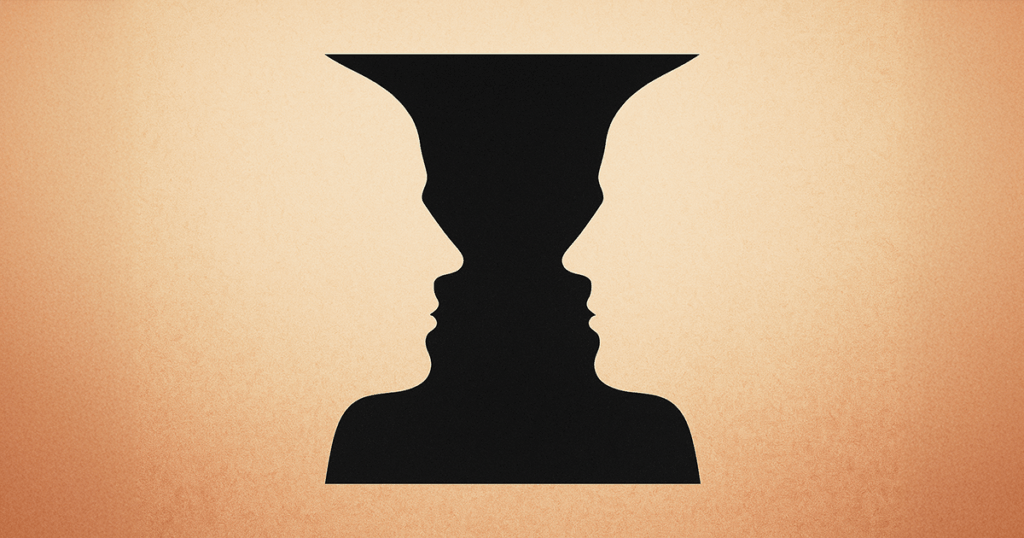

ルビンの壺のように、

「自己」を際立たせるのは「非自己」の存在だ。

背景がなければ、図は形を結ばない。

同じように、他者や環境がなければ「私」は輪郭を持てない。

だからこそ、

“自分を自分たらしめる掟”は、自分の外側にある。

他者や世界の反応を通してのみ、

その掟は“応答”として形を取る。

■ 純度の高い欲求という掟

「純度の高い欲求」とは、

自分を自分たらしめる掟であり、

同時に“応答の原点”でもある。

それは、内側に閉じた規範ではなく、

世界との境界で鳴る共鳴音のようなものだ。

純度が高くなるほど、応答は自然になる。

外の出来事に反応するのではなく、

その出来事の中に、自分の掟と共鳴するものを聴き取る。

まるで「ルビンの壺」が、

壺そのものではなく“壺以外の空間”によって形を結ぶように、

「純度の高い欲求」もまた、

外の世界との緊張関係の中でしか輪郭を持たない。

だから、純度の高い欲求は世界を拒まない。

むしろ、世界の複雑さに“応答せざるを得ない”状態をつくる。

それは受容でも理想でもなく、

存在が自然に選び取ってしまう方向――

“生の律動”そのものなのだ。

■ 境界の揺らぎと共鳴

境界とは、分け隔てる線ではなく、

“通い路”である。

そこでは自己と非自己が、

わずかな共鳴のようなやりとりを続けている。

怒りや違和感、嫉妬や憧れ。

それらは、他者の中に“自分の未分化な部分”を見出したサインだ。

感情は、内外の秩序が揺れるときに立ち上がる波。

それを拒まずに観察すると、

自己は閉じた単位ではなく、

“関係の動的場”として見えてくる。

■ 自己の再定義

私を定義するものは、私自身ではない。

非自己の集積が、自己の形をつくる。

だから、自己を理解するとは、

「自分の外」を理解することでもある。

世界の出来事や他者の言葉を、

“侵入”ではなく“呼応”として受け取るとき、

私たちは新しい秩序に触れる。

それは静かな共鳴だ。

自分という形が、少しずつ世界と重なり合い、

分かちがたい何かへと溶けていく。

「自分を生きる」とは、

外を拒絶して内に閉じることではない。

内と外の境界を呼吸のように揺らしながら、

絶えず“関係を更新していく”ことなのだ。

Vol.4|応答としての選択

― 自由と掟のあいだで ―

選択は、意志の結果ではない。

それは、世界に対する応答として生じる現象だ。

私たちは「選ぶ」ことで自由を証明しようとする。

だが、自由は選択肢の多さから生まれるものではない。

何に応答せざるを得ないか――

その一点にこそ、自由の本質が宿っている。

■ 選択の起点は“内なる律”にある

純度の高い欲求、つまり“自分を自分たらしめる掟”が

沈黙のうちに働いているとき、

選択は自然に起きる。

それは「考えて決める」よりも早い。

世界の中で何かが触れ、

身体の奥で律が震える。

その震えに従って動いてしまう。

応答としての選択とは、

この“掟の震え”に沿って世界に反応することだ。

そこに、損得や正誤の判断はない。

ただ、存在が呼ばれて応えるという運動がある。

■ 自由と掟のあいだ

自由とは、掟を超えることではない。

むしろ、掟を通してしか世界とつながれない。

掟を忘れた自由は、無重力の漂流になる。

掟だけを守る生は、硬直した反射になる。

両者のあいだにある揺らぎこそが、

生を動かす。

応答としての選択は、

この“あいだ”に生まれる。

自由が掟を超えようとし、

掟が自由を包み込もうとする。

その緊張が、動きを生む。

■ 選ばないという選択

ときに、応答は沈黙として現れる。

何も選ばない。

それは逃避ではなく、

世界との呼吸を取り戻す間(ま)である。

「選ばない」という行為もまた、

構造への応答の一形態。

言葉を発さず、動かずにいることが、

もっとも深い対話になることがある。

■ 応答が導く“自然な決定”

本来の選択は、

決意や努力の結果として生まれない。

それは、応答が熟したときに自然に訪れる。

世界に触れ、

自分の掟が震え、

その震えが形を取る瞬間――

それが“決定”だ。

このとき、

「選ぶ」と「選ばされる」の境界は消える。

世界と自分が互いに選び合っている。

選択とは、

自由と掟のあいだで起こる呼吸のようなもの。

それは、何かを掴む行為ではなく、

世界に応える身体の動き。

応答としての選択を生きるとき、

私たちはようやく、

“自由”を行使するのではなく、自由に在る。

Vol.5|呼びかけの場所 ― 世界とともに在る自由

Vol.5|呼びかけの場所 ―

世界とともに在る自由

— 純度の高い欲求は、応答の起点である -

■ 欲求は、呼びかけの形をしている

私たちは、何かを「欲しい」と感じたとき、

それを自分の内側から生まれた感情だと思いがちだ。

しかし、その欲求の奥には、

世界の側からの“呼びかけ”が潜んでいることがある。

ミンデルが語ったように、世界は私たちを通して夢を見ている。

つまり、私の中で芽生える欲求とは、

世界が私という通路を使って、何かを表現しようとしている現象なのかもしれない。

純度の高い欲求とは、その呼びかけを最も澄んだ形で受け取る感受性である。

それは、欠乏の衝動ではなく、世界と共鳴する意志のことだ。

■ 意味への応答としての欲求

フランクルは「人は意味に呼びかけられる存在である」と言った。

意味は私たちが創り出すものではなく、

すでに世界の側から差し出されている。

純度の高い欲求とは、この意味への呼びかけに応答する意志である。

「私は何を望むのか」ではなく、

「何が私を通して望まれているのか」。

その問いに耳を澄ませるとき、

欲求は自己中心的な願いを超え、

“応答の起点”として立ち上がる。

苦しみや矛盾の中にも、

意味が私を通して世界を変えようとする瞬間がある。

欲求とは、その変化への通路なのだ。

■ 世界の内蔵秩序と、私の内なる律動

ボームが語る「内蔵秩序(Implicate Order)」とは、

世界全体が絶えず畳み込まれ、また展開していく構造のことだ。

私たちが「何かを望む」と感じるとき、

それは世界の秩序が私の内側で“展開”している瞬間でもある。

純度の高い欲求とは、

この内蔵秩序の呼吸と共鳴している感覚にほかならない。

それは個人の内面の衝動ではなく、

世界の生成が私を通して形を取ろうとする力である。

だから、欲求を聴くということは、

自分を超えた秩序のリズムに耳を澄ますことでもある。

■ 自由とは、欲求を聴き分ける力

自由は、意志の力ではなく、聴く力の成熟に宿る。

純度の高い欲求は、無数のノイズの中に潜む“本来の調べ”を聴き分ける能力だ。

ミンデルの「ディープ・デモクラシー」は、

この聴く力を関係や社会の次元にまで拡張した思想である。

表に現れた意見だけでなく、沈黙している声、

怒りや違和、夢や無意識の層までも含めて、

“場のすべての声”に耳を傾ける態度。

それは単なる理念ではなく、

世界の呼吸そのものを聴き取る方法であり、

他者や出来事に潜む“応答の契機”を見抜くための感性でもある。

内側の欲求の純度が高まるほど、

他者の声や痛みをも内包できるようになる。

つまり、自由とは、聴く力の深さに比例して広がっていくものなのだ。

■ 結びにかえて

応答とは、欲求の純度を取り戻すこと。

世界は私を通して望み、私は世界を通して応答する。

欲求は、私という個を超えた“世界の願い”の声である。

その声に耳を澄ませ、恐れず応答すること。

――それが、世界とともに在る自由。

純度の高い欲求は、私たちを「応答の構造」の中心へと導く羅針盤なのだ。