《 老いの進化論 》

プロローグ:

「終わり」ではなく、「はじまり」としての老い。

老いとは、何かを閉じていく時間ではなく、むしろ“もう一度、自分に問い直す”という始まりなのかもしれない。

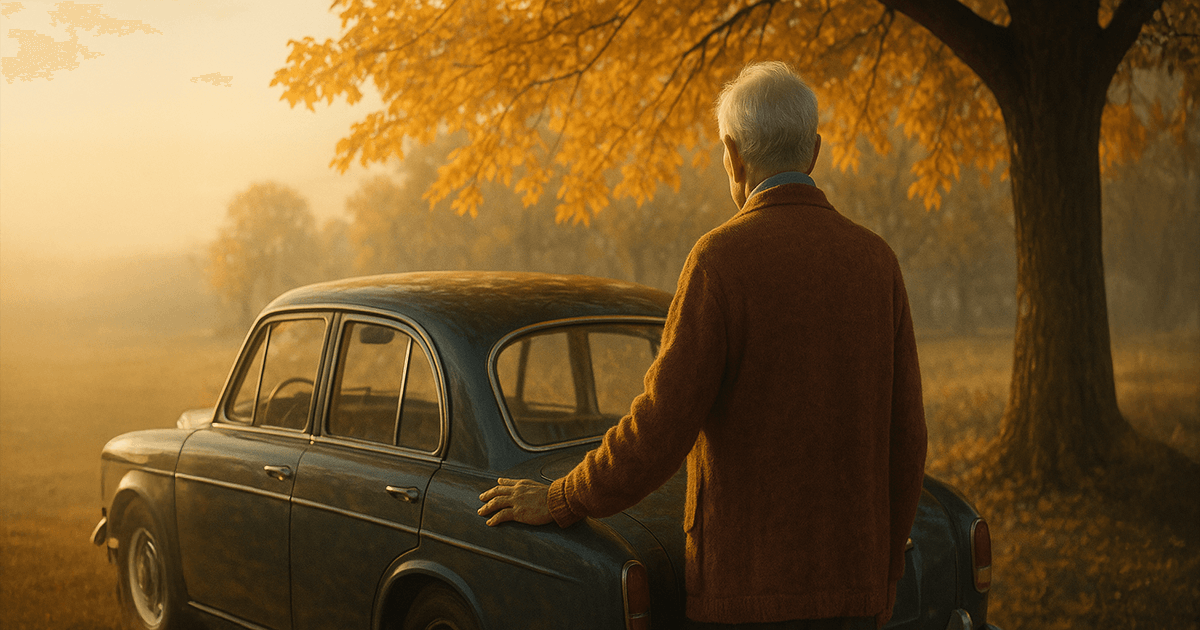

SNSで見かけた「終の自動車」。それは、憧れに手を伸ばす静かな決意であり、選びなおす自由の証だった。

老いを「終活」で閉じるのではなく、「始活」として開いていく。

この進化の風景に、私たちは新しい人生のかたちを見ることができるだろうか。

Vol.1|終活ではなく「始活」へ

— 老いの選択が人生を開く -

SNSを眺めていると、ある世代の投稿に胸を打たれることがある。

“終の自動車”というタグをつけて、シニア層が自ら選び取った最後の車を紹介しているのだ。そこにあるのは、燃費や利便性ではなく、「あの頃、叶えられなかった憧れ」にもう一度触れようとする静かな熱。

それは単なる趣味ではない。むしろ──人間の進化の最終章を、私たちは目撃しているのかもしれない。

■ 「終活」という言葉が見落としてきたもの

私たちは「終活」という言葉に、無意識のうちに“死に備える”“身辺整理をする”というイメージを重ねがちだ。

それはもちろん大切な側面ではあるが、同時にその枠組みだけでは見えなくなってしまうものがある。

それは──「最後に、自分の本音を選び取る」という、きわめて創造的な行為だ。

「終の自動車」に乗るという選択は、身体の衰えや社会的な役割から一歩引いた地点で、「本当は、これが好きだった」「これがしたかった」と語る、自己の回復の表現でもある。

終活はむしろ“始まりの活動”、すなわち「始活」とも呼ぶべき何かに変わりつつあるのではないか。

■ 自負心という名の影

選択には、いつも“選びたくなる何か”が付随している。

それは使命感かもしれないし、社会的正しさかもしれない。あるいは、自分にしかできないという自負――「選ばれるべき自分」という感覚だ。

だがその自負心は、しばしば選択の透明性を濁らせる。

本当は、問い直すべきは「なぜそれを選びたくなるのか?」という動機の根であり、その根には、無自覚な欲望や未整理の過去が絡みついていることもある。

■ 老いとは、自己物語の“編集権”を取り戻すこと

若い頃にはできなかったこと。

家族や社会のために後回しにしてきた願い。

その一つひとつが、老いという時間の中で再び浮かび上がってくる。そこには、「過去の続きを生きる」という、非常に静かで力強い意志がある。

自己の物語を“完了させる”というよりも、“再構成し直す”。

それはある意味で、人生を編み直す行為であり、自分だけの編集権を再び取り戻すプロセスだ。

そして、これが老いの「進化性」なのだとすれば─

老いは“衰え”ではなく、“統合と再創造”の時代なのかもしれない。

■ 今こそ「人生の仕上げ」の美学を語ろう

老いをどう生きるかという問いは、単なる高齢者の問題ではない。

それはむしろ、「人間の成長とは何か?」という根源的な問いに直結している。

「終わり方に、その人のすべてが映る」という言葉がある。

ならば、最後に何を選ぶのか、何を愛し、何を諦めずに生きるのかという選択は、

その人の人生がどれだけ誠実で、自由で、豊かであったかの証でもあるだろう。

この“老いの進化”という現象のなかに、

私たちは、人間の可能性のひとつの完成形を見ることができるのではないか。

Vol.2|老いは“編集”である

— 未完の願いに手を伸ばすということ -

人生は一本のストーリーでは終わらない。

むしろ、さまざまな断片の集合であり、途中で途切れたままの想いや選ばなかった可能性が、あちこちに眠っている。

老いとは、その“未完の断片”に、もう一度手を伸ばす時間ではないだろうか。

過去を清算するのではなく、過去を迎え入れ、編み直し、物語として統合していく作業。

それは、時間に抗うのではなく、時間と共に生きるという態度の現れでもある。

■ 選ばなかった人生に、声をかけ直す

かつて夢見たこと、叶わなかったこと。

その多くは「忘れたことにしてきた」だけで、記憶の片隅で静かに息をしている。

若い頃は、「現実」や「責任」といった名前の列車に乗って、選ばなかった道を振り返る余裕もなかった。

しかし老いは、そのスピードを緩めてくれる。

ふと立ち止まり、「あの頃の自分が願ったこと」に、もう一度耳を澄ますことができる。

それは過去をやり直すのではなく、“あの選ばなかった人生に敬意を払う”という行為だ。

■ 編集とは、再解釈であり、再構成である

老いは“物語の終わり”ではない。

それはむしろ、“物語を編集し直す権利”が自分の手に戻ってくることだ。

若い頃に描けなかった文脈を、今の自分なら書き加えられる。

当時はわからなかった意味を、今なら見出せる。

たとえば、昔の恋愛の思い出も、挫折の記憶も、

“あの経験があったからこそ、今の自分がある”というふうに、物語を「再構成」することができる。

その瞬間、人は過去に囚われるのではなく、過去と手を取り合うのだ。

■ 人生は一筆書きではない。だからこそ美しい

「やり直しなんてできない」という言葉がある。

けれど、それは“同じ時間を再び生きることはできない”というだけで、

“あの時間に意味を与え直すことはできる”のだ。

老いとは、“編集する知恵”を持つ時間である。

それは、時代や他人に任せていた「人生のナレーション」を、自分の言葉に置き換える時間。

誰かがつけたタイトルを脱ぎ捨て、自分の手で見出しをつけ直す作業。

人生の本当の物語は、老いからが本番かもしれない。

編集という名の“静かな革命”は、いまも各地で始まっている。

Vol.3|老いの成熟は他者との“和解”である

人は他者との関係の中で生き、傷つき、愛し、すれ違い、また結び直していく。

人生のある地点までは、「どうすればうまく関われるか」や「どう振る舞えば認められるか」といった“対処”の技術で走り続けることができる。

しかし、老いという時間はそのペースを変えてくる。

もはや、うまくやる必要はない。

むしろ、和解することが、老いの本質的な課題として立ち現れてくるのだ。

■ 許すということは、自分を赦すことでもある

若い頃には抱えきれなかった感情や、受け入れがたい過去がある。

誰かに裏切られたこと、自分が誰かを傷つけたこと、理不尽な別れ。

そうした出来事は、心の奥に蓄積されていく。

老いは、それらに対して「そろそろ手放してもいいのではないか」と語りかけてくる時間だ。

でも、和解は“水に流す”ことではない。

むしろ、忘れようとしてきた過去に目を向け、もう一度それと共にいられる自分になるという成熟のプロセスである。

■ 関係を“完了”させる力が芽生えてくる

「もう会えないかもしれない」

「この人と話せる時間も、限られている」

そう実感したとき、私たちは初めて言える言葉がある。

「ありがとう」「ごめんね」「あのときは、辛かったよね」

老いの中で、人はようやく自分の痛みにも、相手の痛みにも触れられるようになる。

その触れ方は、若さのような激しさではなく、静かに寄り添うような、温かさを帯びている。

■ 成熟とは、“関係の再編集”でもある

かつては許せなかった親、理解し合えなかった伴侶、疎遠になった友人。

過去に起きた事実は変えられなくても、その解釈や意味づけは、今この瞬間から変えていける。

「老い」は、そうした関係性の“物語の文脈”を書き換えるチャンスをくれる。

それは自分自身との和解であり、他者との物語を再構築する知性でもある。

■ 老いとは、関係性の「空気をほどく」時間

未完のまま放置されてきた人間関係。

言葉にならない感情が空気のように漂っていた関係性。

老いは、その“空気をほどく”ための時間を私たちに与えてくれる。

それは“関係性の終わり”ではない。

むしろ、新しい関係の始まりであることがある。

互いに歳を重ねてきたからこそ、ようやく届く言葉がある。ようやく受け取れるぬくもりがある。

Vol.4|老いが問う“今を生きる”という技術

「今を生きる」とは、どこかで聞き慣れた言葉かもしれない。

けれどそれは、老いの時間に足を踏み入れてはじめて、その本当の意味を問われる言葉でもある。

未来を追いかけ、過去にとらわれ、常に“どこか別の時間”を生きてきた私たちが ─

老いによってようやく、“いま、ここ”という一瞬の重さと温度に、触れはじめる。

■ 時間の“速さ”から、“深さ”へ

若い頃は、時間は「速さ」で測られていた。

どれだけ成果を出せたか、どれだけの役割をこなせたか、どれだけ先へ進めたか。

しかし、老いはその測り方を変えてくる。

もはや、“速さ”は必要ない。

むしろ、「どれだけこの瞬間に深くいることができるか」が、生の豊かさを決める指標になる。

それは、咲いている花に足を止められること。

隣人との挨拶を、ただの通過点でなく“関係”として感じ取ること。

そんな、ごく小さなことに、深く沈んでいける力のことだ。

■ 「今」にしかない価値があることを、老いは教えてくれる

未来を計画し、先を読むことが“優秀”とされる社会で、

「ただ今を味わうこと」は、どこか“怠け”や“停滞”に見なされてきたかもしれない。

けれど、老いは今という一点に価値を照らす光をもっている。

たとえば、孫の手を握るとき、

一杯のコーヒーの香りを深く吸い込むとき、

それはもう、“この時間にしかない命のかたち”なのだ。

未来が広がっているから尊いのではない。

もうこの瞬間しか残されていないからこそ、

“今ここ”は、かけがえのない場となる。

■ 老いは「受動」ではなく、「能動」である

老いは“何かを奪っていく時間”というイメージを抱かれがちだが、

実際には、むしろ“選択する自由”がもっとも広がる時間かもしれない。

すべてをやらなくてもいい。

できないことを悔やむより、できることを深める。

誰かに合わせるのではなく、自分のリズムで生きることを許せるようになる。

“今を生きる”とは、自分の人生に自分で能動的に関わり続けること。

それは、かつてよりもずっと繊細で、豊かで、強い在り方なのだ。

■ この一瞬が、人生の“仕上げ”になる

もしかすると、人生は“長さ”で決まるのではなく、どれだけの“密度”で生きられたかで語られるのかもしれない。

老いの時間にこそ、“本当に自分らしい人生”が姿を現す。

誰かの期待でも、社会の物差しでもない、

「私はこれを生きた」と言える瞬間たちが、静かに、しかし確かに編まれていく。

できないことを悔やむより、できることを深める。

誰かに合わせるのではなく、自分のリズムで生きることを許せるようになる。

“今を生きる”とは、自分の人生に自分で能動的に関わり続けること。

それは、かつてよりもずっと繊細で、豊かで、強い在り方なのだ。

Vol.5|老いは“進化”である

— 次世代へと手渡されるもの -

私たちは「老い」という言葉に、どこか“終わり”のニュアンスを重ねてしまいがちだ。

一方で、老いとは決して衰退や縮小ではなく、人間という存在が変容し、進化していくプロセスである。

その姿は、目に見える“成長”とは違うかもしれない。

でも確かに、深まり、磨かれ、やわらかく、しなやかになっていく。

それは、人生の最終章に訪れる静かな奇跡のようなものだ。

■ “所有”から、“継承”へ

若い頃は、得ることに必死だった。

知識、経験、人脈、肩書き、地位…。

けれど老いは、そこから自然と距離をとらせてくれる。

そして気づくのだ。

「何を持っているか」ではなく、「何を手渡せるか」の方が、ずっと豊かな問いだと。

老いとは、“所有から継承へ”と価値観がシフトする時間である。

そこには、焦りや競争ではなく、育み、渡し、託すという静かな力が宿っている。

■ “生きざま”が、無言のメッセージになる

何かを教えようとしなくてもいい。

むしろ、どう在るかが、何よりも雄弁に語る。

過去をどう受け止めたか。

今をどのように味わっているか。

他者と、世界と、どんな眼差しで向き合っているか。

そうした「老いのあり方」が、次世代への見えない手紙となって届けられていく。

それは知識でも情報でもなく、生の温度そのものとして。

■ “自分の人生を引き受ける”という進化

「悔いのない人生を」

「思い残すことのないように」

よく耳にする言葉だが、老いがもたらす進化とは、“自分の人生をまるごと引き受けること”なのかもしれない。

それは、間違いや失敗さえも含めて「これが私の人生だった」と言える境地。

もはや他人との比較ではなく、唯一無二の“自分史”として物語を完了させる力。

この境地に至った老いは、もはや“終わり”ではない。

むしろ、人間の内なる成熟が“進化”として開花する瞬間なのだ。

■ 「未来」は、ここから始まっていく

老いの中にある静けさ。

その中には、何かが静かにバトンを渡していく感覚がある。

私たちは、自分だけの人生を生きて終わるのではない。

その姿、その選択、その問いかけは、次の誰かの人生に、そっと種を蒔いていく。

老いは、未来に向けた贈与であり、人間存在の進化の証そのものである。

そう信じられるなら、老いることは、怖れではなく希望になる。