《 老いの進化論 × 事業承継》

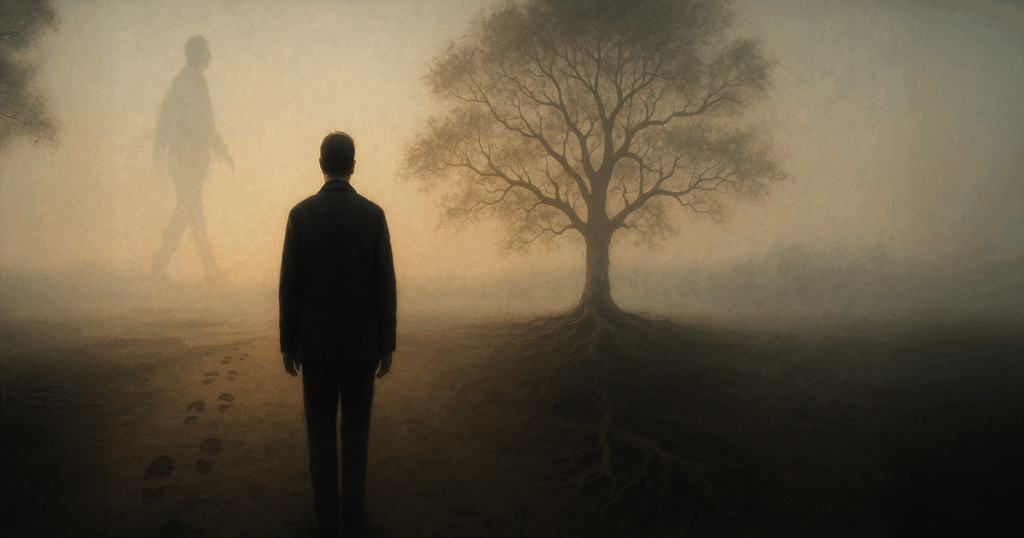

プロローグ:

事業承継とは、単に経営権や株式を受け渡すことではない。

そこには、言葉にしがたい価値観や所作、時代を貫いてきた“在り方”が、静かに受け継がれている。

だがそれは、教科書には載らないし、言語化も難しい。

見えないものを引き継ぐということ―

その営みの中に、人間の関係性や孤独、そして創造が潜んでいる。

これは、そんな継承の物語を、いくつかの視点から静かに辿っていく試みである。

Vol.1|継承とは、目に見えないものを引き継ぐことなのかもしれない

■ ある企業の父娘対立に見る事業承継の失敗

ここでは具体名を挙げずに語りたいが、ある創業50年の企業において父親である創業者と後継者の娘が経営方針を巡って対立し、たった数年で業績が急落した例がある 。

形式的には経営権が娘に移譲されたにもかかわらず、会社の理念や文化といった「目に見えないもの」は十分に受け継がれなかった。

結果として組織内の亀裂が深まり、お家騒動を招いたという報道もある。

このような事例は、単なる人事の交代を超えて、背後にある価値観や精神の継承の重要性を示唆しているかもしれない。

■ 目に見えない資産の重み

事業承継では、工場や設備、資金といった「目に見える資産」だけでなく、経営理念や企業文化、従業員のノウハウなどの「目に見えない資産」の継承が重視される 。

これらは企業の独自性や競争力の源泉であり、後継者が深く理解して受け継ぐことが望まれる。例えば次のような要素が「見えない資産(インビジブル・アセット)」として挙げられる。

● 経営理念・価値観: 企業の方向性や存在意義を示す根本的な考え方。組織の独自性を支える源泉となる。

● ノウハウ・技術・組織: 従業員が長年培ってきた経験や情報、業務の遂行力。事業運営の要となる重要な資源。

● 社風・雰囲気: 創業者や先代の価値観が染み込んだ職場の雰囲気や暗黙のルール。言語化しにくいが、組織文化の根幹をなす。

これらが十分に継承されないと、事業継承には次のようなリスクが生じる。

● 経営方針のぶれ: 後継者が先代の理念や方向性を十分に理解できていないと、経営方針が急変し、業績が坂道を転げるように悪化してしまう 。

● 社員・取引先の信頼低下: 先代経営者時代の慣習や信頼関係が引き継がれないと、従業員の大量離職や取引先からの契約打ち切りを招きかねない 。これでは事業継続自体が危うくなる。

■ 「ソース(源泉)」の継承という視点

ここまでの観察から、形式的な株式や肩書きの承継だけでは不十分であり、組織の「ソース(源泉)」に当たる部分も次世代に渡す必要がある、という指摘が浮かび上がる。

ある経営者は、事業承継には株式などの「形式」の継承と経営戦略などの「経営」の継承に加えて、組織の存在目的・組織・戦略といった経営の中核要素を生み出す『ソース(源泉)』もきちんと継がせる必要があると説いている。

ここで言う「ソース(源泉)」とは、組織内で人々を動かすエネルギーの中心となる存在を指し、社員が組織の「中心」を見定める上での拠り所と言える概念だ。

このソースを後継者に手渡すことは、組織の過去と未来のすべてを託すに等しいプロセスと説明される。

形式的なバトンタッチ以上に深い次元で、企業の精神的な「遺伝子」が受け継がれるかもしれないとすれば、その重要性は計り知れない。

■ 観察からの仮説と余韻

以上の観察から浮かび上がる仮説は、事業承継とは単なるポストの引き継ぎではなく、経営理念や文化といった目に見えないものを次世代に手渡す営みなのかもしれない、ということだ。

企業に限らず、家族や小さなチームの中でも、リーダー交代の際には形式以外の引継ぎが密かに作用していることに気づくかもしれない。

実際、記憶に残る多くの体験を振り返ると、明文化されていない思い遣いや価値観が行動の支えとなっていた場面があったように思える。

いずれにせよ、ここで紹介した事例や考察は一例に過ぎない。

筆者自身はひとつの仮説として、事業承継の本質は形式以上の「何か」を受け継ぐことにあるのかもしれないと感じている。

文章の結末は敢えて結論を示さず、読者各自が自身の経験や視点と照らし合わせて、この「目に見えない継承」が何を意味するのか、静かに思い巡らせたい。

Vol.2|“イズム”はどこに宿るのか

■「継承」の表層にあるもの

事業承継という言葉に触れると、多くの場合、「経営権の移譲」「株式の譲渡」「後継者の育成」といった、制度的・法的な移行のイメージが先行する。

しかしながら、そうした“かたち”の奥に、見えないものが横たわっている気がしてならない。

■ 対立の裏に潜むもの

たとえばある時代、家業の跡を継いだ二代目が、事業の方向性を大きく転換しようとした場面。

初代が大切にしてきた「やり方」や「美意識」をどう受け継ぎ、どこで変えるのか。

意見の衝突が起き、家族内でも対立が生まれ、結果として事業が二分された、という例を私たちはこれまで何度か目にしてきた。

しかし、表面的な争点の裏には、“イズム”という見えないものの継承が関わっていたのではないだろうか。

理念、信条、直感的な判断基準、あるいは事業を通して世界とどう関わるかという姿勢。

それは言語化しきれず、明文化もされていない。

それでもそれは確かにそこにあり、初代の人格や時代背景とも深く結びついている。

■ 「模倣できない背中」の影

そして、それが「イズム」として次世代に受け継がれるとき、しばしば問題が起きる。

受け継ぐ者の立場からすれば、それは“模倣できない背中”であり、“越えられない原点”であることが多い。

どれだけ忠実に倣っても、そのままでは通用しない。時代は変わり、価値観は変容する中で、イズムの「本質」だけを抽出し、未来に適合させていく必要がある。

■ 「イズム」は言葉よりも振る舞いに宿る

では、“イズム”とはどこに宿っているのだろうか。

経営哲学や理念の文章ではなく、たとえばふとした判断、日常の言葉、部下への対応、仕入先への姿勢、そういったところに、にじみ出るように宿っている気がする。

むしろ、言語化された理念よりも、沈黙の中にあるその人の立ち居振る舞いにこそ本質があったのかもしれない。

■ 咀嚼と再解釈としての継承

それを受け取るには、単なる継承では足りない。観察し、解釈し、自らの内側に一度取り込み、咀嚼し、そして新しい時代にふさわしい表現として再び立ち上げる。

そのプロセスこそが“イズムの継承”であり、決して「まるごと引き継ぐ」ことではないということを、私たちはもっと丁寧に見つめる必要があるのかもしれない。

むしろ、言語化された理念よりも、沈黙の中にあるその人の立ち居振る舞いにこそ本質があったのかもしれない。

■ 「イズムの継承」は実践のなかで

いずれにせよ、これもまた一つの視点に過ぎない。

“イズム”が本当に引き継がれるとはどういうことなのか。

その答えは、継承された側の語りだけでは完結せず、むしろ受け継いだ一人ひとりの実践の中に、静かにかたちを変えながら息づいていくものなのかもしれない。

イズムは、どこに宿るのか―

その問いは一生謎のままなのかもしれない。

すべては仮説にすぎず、定説になることはおそらくない。

それでも私たちは、目に見えない何かを継ごうとする営みのなかに、

確かな人間の痕跡を感じ取ろうとしているのかもしれない。

Vol.3|二代目というポジションの、重さと浮遊

■ 創業者にはなれない宿命

「自分は創業者にはなれない」

多くの二代目が、どこかでその事実と向き合うことになる。

道を拓くのではなく、すでに拓かれた道を歩く―

そのように感じてしまう瞬間がある。

しかし、その道は平坦とは限らない。

先代の意志が濃く残る場所を通るとき、二代目は無意識のうちに“比較”という名の重しを背負う。

自分が何を選んでも、「それは父とは違う」「あの頃の方がよかった」と評される可能性があるからだ。

■ 「越えねばならない」という呪縛

そんな中で、二代目の中に芽生えるもうひとつの感情―

「初代を超えなければならない」という無言のプレッシャー。

比較を避けられないならば、いっそ超えてしまいたい。

そうした想いが、無理な背伸びや不自然な革新に繋がることもある。

しかし、何をもって「超えた」と言えるのだろうか。

売上か、拡大か、ブランド力か。

それとも人望や理念か。

曖昧な評価軸に翻弄されるほどに、二代目の輪郭はぼやけていく。

■ “自分”はどこにいるのか

その結果として訪れるのは、「自分は誰か」という問いの浮上だ。

親でもなく、社員でもなく、市場でもない、

“自分自身”の視点で経営に向き合おうとするとき、

二代目はようやく、そのポジションに固有の浮遊感に気づく。

土台はある。実績もある。信頼もある。

でも、それらはすべて“前の誰か”が築いたものであり、

自分自身の足跡は、まだこの地面にうまく刻まれていない。

■ 手探りの中で、見えてくるもの

だからこそ、二代目の歩みは、重さと浮遊のあいだを揺れ動く。

先代の残した“重さ”に支えられながら、

まだ定まらない“自分の重心”を探し続けている。

それはきっと、不安定で、孤独で、誰にも完全には理解されない道。

しかし、その揺らぎのなかでしか見えてこない風景があるのかもしれない。

■ まだ誰も踏みしめていない場所へ

立ちすくむ足元には、誰かが残した足跡と、

まだ誰も踏みしめていない土が並んでいる。

どちらへ向かえばいいのかは、

いつも最後までわからないままだ。

Vol.4|ソース継承という“見えないバトン”の在処(ありか)

■ 理念やスローガンでは伝わらないもの

「理念はちゃんと引き継いでいる」と言われることがある。

確かに言葉は残っている。

額に入れて飾られ、全体朝礼で唱和され、入社式で紹介される。

しかし、ふとした瞬間に感じる違和感。

その言葉は、いま本当に息をしているのだろうか。

そこに宿っていた“何か”は、どこへ行ってしまったのだろう。

■ 癖や間合いという、名づけがたい遺産

言葉にされないけれど、確かに“ある”ものがある。

朝の挨拶の声のかけ方。

誰かのミスへの対処の温度。

会議での黙るタイミング、目を細める瞬間。

そうした細部に、先代の“在り方”がにじみ出ていた。

それは理念や行動規範のように体系化されたものではない。

むしろ、無意識の積層として存在していたのかもしれない。

そして、それこそが“ソース”と呼べるものだったのかもしれない。

■ “感覚”を継ぐということ

このソースは、必ずしも「教えられる」ものではない。

指導によって伝えられるというよりも、

“感じ取られる”ことでようやく受け渡されていく。

そのためには、ただ近くにいるだけでは足りない。

見る、聴く、感じる、ためらう、悩む。

そういった営みのなかで、少しずつ染み込んでいくものなのだろう。

■ 渡す側もまた、意識していない

興味深いのは、先代自身がその“ソース”を自覚していないことが多い、という点だ。

「そんなの考えたこともない」と笑う人ほど、深い在り方を纏っていることがある。

それは、職人の背中に漂う暗黙知に似ている。

「教えることなんてない」と言いながら、

その振る舞いすべてが“教え”になっていた、というような。

つまり、継承とは、言葉ではなく空気を感じる営みなのかもしれない。

■ それでも、何かが残ることを信じて

風が吹いていた。

しかし、その風が誰の吐息だったかは、

もう誰にもわからない。

それでも、その風の向きや空気の気配の中に、

確かに“何か”が受け継がれている気がした。

Vol.5|見切り発車の二代目と、現実との折り合い

■「なんとかなる」で始まった日々

思えば、あのときはまだ何もわかっていなかった。

何がわからないのかすら、わかっていなかった。

けれど、背中を押されたような気がして、

気がつけば「はい」と言っていた。

二代目としてのスタートは、どこか見切り発車だった。

覚悟も戦略も、どこか心許ないまま、

とにかく前へ進むしかなかった。

■ 理想と現場のすれ違い

描いていた未来図は、すぐに現実とぶつかった。

「このやり方では古い」「もっと効率化できる」

そう信じて進めた改革が、なぜか現場に届かない。

「先代のときはこうだった」

「それではお客様が困る」

細やかに編み込まれてきたローカルルールが、

若さのロジックを跳ね返してくる。

想いが通じない苛立ちと、

自分への疑念が、静かに積もっていった。

■ それでも、ズレの中に芽吹くもの

しかし、振り返ってみれば、

あのときの“ズレ”がすべて間違いだったわけではなかった。

現場に混乱を生んだとしても、

そこから生まれた対話や工夫が、

やがて新しい秩序へと繋がっていった。

若さゆえの無謀さが、

先代にはない角度からの光を差し込んだこともあった。

■ 折り合いとは、妥協ではなく「共鳴」かもしれない

現実と理想のあいだで、どう折り合いをつけるか。

それは、理想を手放すことではない。

現実に抗うことでもない。

両者を行き来しながら、

少しずつ、自分の立ち位置を探っていくこと。

そのプロセスそのものが、二代目の仕事なのかもしれない。

間違いから始まったものが、いつのまにか正解になっていた。

そんな逆転も、人生にはときどきあるような気がする。

Vol.6|時間を越えた“コラボレーション”という考え方

■ 同じ場所に立たないふたり

ある判断の瞬間、「このとき、父ならどう考えただろうか」と、ふと想像することがある。

あるいは、気づけば自分の所作や声色が、かつての父のそれに重なっている。

同じ場にはいないし、同じ時間を生きているわけでもない。

それでも、自分と先代の“あいだ”に、どこかで共に考え、共に動いているような手応えが宿る。

その感覚を、単なる思い込みやノスタルジーと片づけるには惜しい。

そこには、「継承」が“受け渡す”だけの一方向的な行為ではなく、

“響き合い”として生じる可能性が、静かに息づいている。

■ 形式を超えて立ち上がる“共演”

先代が残した理念、行動、たたずまい。

それらは“記録”として保存されていることはあっても、

そこにそのまま立ち戻ることはできない。

事業は日々変化し、現場の空気も、顧客の期待も、時代のリズムも移ろい続けている。

継承者である自分は、その変化のただなかで「今」を生きている。

だからこそ、過去と今とが交わる一瞬には、

“共演”のような時間が立ち上がる。

それは、理念の丸暗記ではない。

同じ問いを、異なる時代にそれぞれの仕方で引き受けるということ。

方法は違っても、その根にある“本当の動機”が響き合うとき、

時間を越えたコラボレーションが、そっと始まっているのかもしれない。

■ 見えない会話を、今も続けている

自分なりに考え、決め、動いていく。

それでも、その都度よぎる、先代の言葉やたたずまい。

反発や葛藤を経たその先でなお、残り続けている“何か”との往復運動。

そのやり取りに、明確なかたちはない。

それでも、もし名前をつけるなら、たとえば「対話」ではなく「共鳴」、

あるいは「時間を越えたコラボレーション」と呼びたくなる。

先代の声を借りて、今をつくっているのではない。

“いま”という場で、先代と出会い直すこと。

その静かな関係性こそが、継承における創造性の根にある気がする。

■ 声なきやりとり

「一緒に考えたかった」と思う瞬間は、

もしかすると今もどこかで対話が続いている証なのかもしれない。

実際に言葉を交わしていなくても、

問いの感触や選択ににじむ感情が、どこかで重なっている。

それは、物理的な同席を超えた、静かな共創。

事業承継における本当の“コラボレーション”とは、

そんなふうにして始まるのかもしれない。

言葉にできないやりとりが、静かに時間を超えて続いている。

そんな気がした瞬間、少しだけ手応えがあった。

Vol.7|対話という営みが、継承の核心なのかもしれない

■ 形式ではなく、語り合うことの重み

事業承継の場面で交わされる「手続き」や「契約」は、

多くの場合、形式としての引き継ぎにとどまる。

だが、実際にその内側で起きていることは、

もっと複雑で、もっと人間的なやり取りかもしれない。

たとえば、ある問いについて意見を交わすとき──。

考え方が合わなくても、

「その問いを共有している」というだけで、

不思議と安心することがある。

それは、先代と後継という立場を超えた、

もっと深い次元の“語らい”なのだと思う。

■ 一致を求めず、問いをともにすること

意見の一致や、正しさの証明を目的としない会話がある。

むしろ、言葉のズレ、沈黙の間、受け取れなかった意図のなかに、

継承の核心が潜んでいる。

そうした会話は、目的のある議論とは違う。

ゆっくりと、相手の世界に触れるような感触。

同じ言葉で語らなくても、

同じ“問いの地平”に立っていることに気づく瞬間。

継承とは、そうした「問いの共有」から始まるのではないか

そんな仮説が浮かぶ。

■ 交わされなかった言葉の余白から

ときには、聞けなかった。

ときには、言えなかった。

そんな言葉の残像が、後になってふと浮かんでくる。

返ってこなかった問いが、なぜかいま、自分の中で響きはじめている。

それは、過去の対話の余白が、現在の自分に語りかけてくるような感覚でもある。

継承とは、何かを受け取るだけではない。

むしろ、交わされたこと、交わせなかったこと、

そのすべてが“対話の地層”として、今も静かに息づいている。

言葉が尽きたあとに残るもの。

そこにこそ、継承という営みの本質が眠っているのかもしれない。

Vol.8|継承とは、決して“引き継ぐ”ことではなく…

■ 問いを抱え直すということ

継承という言葉からは、「受け継ぐ」「引き継ぐ」といった印象がつきまとう。

だが実際には、同じことをなぞるわけではない。

それぞれの時代に、景色も、価値も、人の在り方も変わっていく。

その変化の中で、継承者が向き合うのは、

“同じ問い”であって、“同じ答え”ではない。

先代が立ち止まった場所と、いま自分が立つ場所は、きっと違う。

でも、その場所で向き合っている「問いの本質」は、どこか響き合っている。

■ 語り直し、歩き直す

「なぜ、この事業を始めたのか」

「誰のために、何のために、これを続けているのか」

そうした問いは、事業の根に流れているものだ。

先代が語った答えは、

自分の時代にそのまま通用しないかもしれない。

それでも、それをきっかけに、

自分自身があらためて問いを抱え直す。

同じ物語をなぞるのではなく、

新しい章を書きはじめる。

継承とは、そんな“語り直し”であり、

“歩き直し”なのかもしれない。

■ 継承の先に、はじまる物語

事業のバトンを受け取るとき、

そこに「完了」や「固定されたかたち」を求めてしまうことがある。

だが本当は、そこから何かが“はじまる”のだ。

問いが、あらたなかたちで立ち上がり、

継承者の言葉と手つきで語られていく。

それは、模倣ではなく再創造。

そして、おそらくは“自分自身との対話”でもある。

すべてを同じように続ける必要はない。

ただ、自分もまた「同じ問いの前に立っている」。

そのことに気づいたとき、

継承はあらたな物語の入り口となる。

Vol.9|すれ違いの奥に、重なりの原点がある

■ わかり合えなかった、と思っていた

あのとき、理解できなかった判断。

反発した言葉、受け入れがたかった価値観。

それらは、ずっと“重なり合わなかった”ものとして、

自分の中に残り続けてきた。

「やっぱり、分かり合えなかった」と感じる場面もあった。

どこまで行っても、遠かった気がしていた。

それでも── 時間が経ち、場を引き継ぎ、

自分なりの決断を重ねるうちに、

ふとした瞬間に、あの言葉の裏側を想像している自分に気づくことがある。

それは、過去を理解しようとする行為というよりも、

これまで見ようとしてこなかった“風景”を見ようとする姿勢に近い。

■ “見えなかったもの”を見る視点

自分の立場、自分の痛み、自分の正しさ。

その視点からは、どうしても先代とのズレばかりが際立つ。

だが、視座をほんの少しだけずらしてみたらどうだろう。

たとえば、先代が背負っていた現実、言葉にしなかった不安、

誰にも言わずに続けていた願い。

それらを想像することは、過去を肯定することではなく、

「なぜそうせざるを得なかったのか」を静かに感じ取る試みに近い。

想像のなかで交わることのできる、

見えなかった風景との“ささやかな共鳴”。

そこには、反発という形でしか表現できなかった尊敬や、

不器用なまま伝えたかった本当の意図が、

かすかに息づいているようにも思える。

■ 分かり合えなかったからこそ、いま“感じ取れる”こと

理解や一致を求めていたときには見えなかった何かが、

“違いのまま残った問い”として自分の中で響き始める。

継承とは、同じやり方をなぞることではなく、

同じ問いを自分の時代で抱え直すこと。

そして、その問いの輪郭が見えはじめるとき、

過去に対してだけでなく、未来に対しても開かれていく感覚が生まれてくる。

すれ違っていたと思っていたその場所に、

実は最初から、重なりの種があったのかもしれない。

Vol.10|継承とは、いつか「ひとりになる」ための旅

■ “継ぐ”という名の孤独

事業承継という営みには、どこか避けがたい孤独が伴う。

誰かと歩くプロセスでありながら、

最終的には、自分だけの決断、自分だけの責任、

自分だけの道を引き受けることになる。

それは、継承の最終段階が「独立」だということかもしれない。

先代の影を感じながらも、そこから離れ、

自分の足で立ち、自分の言葉で語りはじめるとき、

ようやく“継いだ”という実感が立ち上がる。

■ 他者から受け取った問いを、自分の物語にする

この旅のなかで受け取ったものは、

理念や経営資源といった“モノ”に限られない。

むしろ、それ以上に深く残るのは、

答えのない問いや、言葉にならなかった想い、

重なり合わなかった沈黙の感触だ。

そうした“形にならない何か”を、自分なりに解釈し、応答し、

やがて、自らの人生の文脈に統合していく。

承継とは、「誰かの問い」を「自分の物語」に変えていく行為なのかもしれない。

■ 見送る者として、受け継ぐ者として

やがて、自分自身も“見送る側”になる日が来る。

そのとき、自分の言葉が、態度が、沈黙が、

どのように誰かに残っていくのか。

すぐには伝わらなくても、時間を越えて、

何かの拍子にふと“出会い直される”可能性がある。

そう思うと、今、自分が継ごうとしているこの営みもまた、

誰かへの贈与の一部になっていくのかもしれない。

承継とは、他者の問いに自分で応える営みであり、

やがて自分の問いを誰かに託す営みでもある。

静かに、しかし確かに、

自分の物語が始まっていく。

誰とも重ならない、

その人だけの歩幅で。