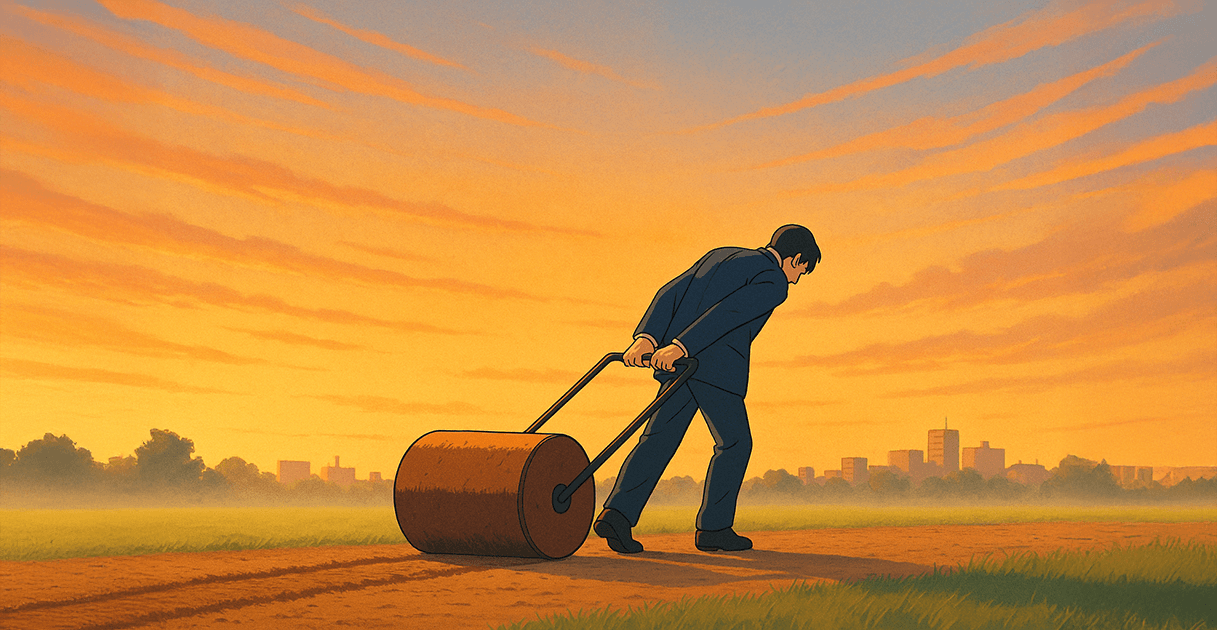

《 重いコンダラを手放す 》

- 信じながら疑う知性の話 -

プロローグ:

人は、思い込む生きものだ。

経営者も、社員も、コンサルタントも――みんなそれぞれの「正しさ」を信じている。

ただし、その“正しさ”がいつの間にか“重いコンダラ”になっていることに、気づいていない。

努力、信念、根性。

ビジネスの現場では美徳とされるこれらも、過剰になるとローラーのように現場を均してしまう。

しかも本人はそれを「いい仕事だ」と信じて疑わない。

このコラムは、その「重さ」の正体を見つめる旅である。

手放すとは、信じることをやめることではない。

むしろ、“信じながら疑う”という知性に出会うことなのだ。

Vol.0|“空耳”のように始まる思い込み

Vol.0|“空耳”のように始まる

思い込み

— 思い込みのはじまり -

かつて深夜番組『タモリ倶楽部』には、「空耳アワー」という人気コーナーがあった。

洋楽の歌詞が、まったく別の日本語に聞こえてしまう――そんな空耳ネタは、笑いとともに“人の耳がつくる錯覚”を鮮やかに映し出していた。

昭和の名作『巨人の星』のオープニング曲にも、この空耳が登場する。

歌詞冒頭の「思い込んだら」という歌詞が、「重いコンダラ」という謎の道具の名前に聞こえてしまったのだ。

グラウンド整備のローラーを見て「あれがコンダラか」と信じて疑わなかった人も少なくない。

もし本当に存在していたら、きっと“業界最重量級”の整備器具だったに違いない。

もちろん実際にはそんな道具は存在しない。

だが、人は耳にした音を自分の知識や経験に引き寄せ、もっともらしい現実に補完してしまう。

その結果、思い込みは確かな事実のように定着してしまうのだ。

私たちは気づかぬうちに、それぞれの「重いコンダラ」を引きずっているのかもしれない。

Vol.1|脳がつくる“正しさ”

— すべての解釈は仮説である -

■ 「解釈」を見ている私たち

私たちは日々、世界を“見ている”と思っている。

だが実際には、脳が処理した情報を“見せられている”にすぎない。

光、音、匂い、温度、言葉。

それらは、外界から届く単なる信号であり、意味を与えるのは常に人間の側だ。

脳は、現実をそのまま受け取ることができない。

あまりにも情報量が多すぎるからだ。

だからこそ、私たちは無意識のうちに「仮説」を立てる。

過去の経験、知識、文脈をもとに「おそらくこうだろう」と予測し、

その仮説に合う情報を拾い、合わないものを静かに切り捨てる。

その予測の積み重ねが、“見ているつもりの現実”を形づくる。

つまり、世界は外にあるようでいて、実際には脳の内側で再構成された“編集版”なのだ。

■ 正しさの心地よさ

人は「わかった」と思えたときに安心する。

それは、仮説と現実のズレ――“予測誤差”が小さくなった瞬間だ。

脳は誤差を減らすことを快と感じ、

そのために、都合のいい情報を拾い、都合の悪い情報を見落とす。

このメカニズムが働くと、

「自分の理解こそ正しい」と感じる瞬間が生まれる。

それは真理を掴んだ証拠ではなく、

脳がうまく辻褄を合わせたという生理的な快感にすぎない。

私たちは、“正しさ”という感覚を信頼しすぎる。

だが、それは事実ではなく、“整合性の錯覚”だ。

世界を理解したという満足感が、次の問いを閉じてしまう。

■ 思い込みの構造

思い込みは、怠惰や盲信の産物ではない。

むしろ、人間の知性が世界を効率的に処理するための仕組みだ。

仮説なしには、何ひとつ認識できない。

だが、それが固定化すると、世界の変化に気づけなくなる。

脳は、いったん整った“物語”を壊すことを嫌う。

だから、新しい情報が届いても、

既存の枠組みの中で理解し直そうとする。

その結果、矛盾を抱えたままでも

「まあ、そんなものだろう」と納得してしまう。

思い込みとは、脳が立てた仮説が、

いつの間にか真実として居座ってしまった状態なのだ。

■ ビジネスに潜む“重いコンダラ”

この構造は、組織やビジネスの現場にもそのまま現れる。

「顧客はこういうものを求めている」

「この業界ではこうするのが常識だ」

「この商品が売れているのは、品質がいいからだ」

――これらは一見、経験に基づいた判断のようで、

実際には、過去の仮説を再生産しているにすぎない。

思い込みは、成功体験と結びついた瞬間に強固になる。

成果を出した仮説ほど、崩すのが難しくなるのだ。

だからこそ、変化を前にしても過去の解釈を引きずり、

新しい現実に適応できなくなる。

まるで、もう必要のない“重いコンダラ”を、

律儀にグラウンドの端まで押し続けるように。

■ 仮説を疑うという知性

思い込みを完全に捨てることはできない。

なぜなら、私たちは“仮説的にしか”世界を知覚できないからだ。

大切なのは、思い込みをなくすことではなく、

自分がどんな仮説のもとに動いているのかを、

ときどき立ち止まって見つめ直すこと。

「これは事実なのか、それとも自分の解釈なのか」

そう問い直すたびに、脳がつくる“正しさ”はほどけていく。

思い込みの奥には、まだ見ぬ現実が眠っている。

その静かな気づきが、新しい思考の扉を開く。

Vol.2|正しさが行動を決める

— 無意識の選択肢 -

■ 無意識のハンドル

私たちは、自分の意志で行動を選んでいると思っている。

しかし、その多くは“正しさの定説”にあらかじめ導かれている。

脳は過去の経験を参照し、似た状況を見つけ出しては

「この場合はこうする」と自動的に舵を取る。

それが「選択しているように見える」だけなのだ。

行動はしばしば意識の前に決まっている。

意識は後から追いつき、「自分で選んだ」と物語を整える。

私たちの自由意志は、実際には“行動のナレーション担当”なのかもしれない。

そして、そのナレーションは常に「正しさ」の物語で編まれる。

社会的であれ、倫理的であれ、自分を守るためであれ――

行動にはいつも、何らかの“正当化の脚本”が存在している。

■ 安全という誘惑

脳は、整合性の取れた世界を好む。

新しい行動は、不確実性を伴う。

そのたびに脳は、予測できない誤差を嫌い、

できるだけ“安心できる行動”を選ばせようとする。

それは生存のための仕組みであり、同時に成長を阻む構造でもある。

未知に踏み出すより、既知のパターンに戻る方が安全だと信じてしまう。

「今までこうしてきたから」「みんなそうしているから」――

そうした言葉の裏には、脳が求める“安全の物語”が潜んでいる。

正しさは、しばしば安心の別名だ。

そして安心は、思考の停止とも隣り合わせにある。

■ 仮説が“定説”に変わる瞬間

行動を導く“正しさ”は、本来は仮説である。

その仮説が長く機能し続けると、いつしか定説へと変わる。

疑う対象から外れた瞬間に、それは信念へと変質し、

私たちはその前提の上でしか考えられなくなる。

定説化した仮説は、思考の余白を奪う。

もはや検証の必要がないと感じたとき、

脳は更新をやめ、過去の整合性だけを頼りに世界を判断し始める。

その状態こそが、思い込みの始まりだ。

■ 集団の正しさ

個人の中にある“正しさの定説”は、やがて集団の中で強化される。

同じ前提を共有することで、仲間意識と秩序が生まれるからだ。

その秩序は、同時に異質な視点を排除する。

組織には、目に見えない“集合的コンダラ”がある。

暗黙のルール、評価軸、成功体験。

それらは一見合理的に見えても、更新されないまま“信念の重り”となっていく。

誰かが「本当にそうだろうか」と問うた瞬間、

その人はしばしば異端とみなされる。

変化の端緒はいつも、その“ズレ”からしか始まらない。

正しさの共有が組織をまとめ、同時に停滞させる。

それは、社会全体にも当てはまる構造だ。

■ 選択の説明責任

思い込みから完全に自由になることはできない。

ただ、その思い込みを説明できるようになることはできる。

なぜその判断をしたのか。

なぜその選択が“正しい”と思えたのか。

それを言葉にできるとき、私たちは無意識のハンドルを一度、意識に引き上げている。

説明できる選択は、責任を伴う。

それは他者への責任であると同時に、自分への誠実さでもある。

つまり、思い込みを手放すとは「説明できる自分」であることだ。

“重いコンダラ”を押しているうちは、動いている気がする。

だが、その重さの由来を知らぬままでは、同じ円を回り続けるだけだ。

行動を変えるためには、まずその重さの正体を見抜くこと。

それが、自由に選ぶための最初の一歩になる。

Vol.3|問いが仮説をほどく

— 思い込みとの共存 -

■ 問いは、思考の呼吸

問いは、正しさを否定するためにあるのではない。

むしろ、固まってしまった思考を揺らし、柔らかくするためのものだ。

人は、一度「これは正しい」と信じた瞬間に、安心を手に入れる。

その安心の中で、思考は呼吸を忘れていく。

問いとは、その呼吸を取り戻すための動きである。

「なぜ?」「本当に?」「それ以外は?」――

その小さな一息が、思考を再び動かし始める。

問いがあることで、思い込みは“動的な仮説”へ戻る。

固定された定説に少しの揺らぎが生まれ、

そこに再び余白と変化の可能性が宿る。

■ 仮説をほどくとは、関係を変えること

思い込みをほどくとは、それを消すことではない。

自分とその前提との「関係」を変えることだ。

問いを立てるたび、私たちは自分の立脚点を一歩外側から眺める。

それは、前提を疑うというよりも、

「私はなぜ、これを当然だと思ったのか?」と自分に耳を傾ける行為だ。

問いの力は、対象ではなく自分との関係性を変えることにある。

思い込みを抱えたままでも、

「いま自分がどんな思い込みの上に立っているのか」を見つめるだけで、

その影響力は静かに弱まっていく。

■ 自分を信じ、信念を疑う

問いは、自分を揺らす行為だ。

だが、それは自己否定ではない。

むしろ、自分を信じているからこそできることだ。

自分を信じるとは、「今の理解」を絶対視しない強さを持つこと。

信念を疑える人は、信じるという行為を意識的に選んでいる。

その姿勢は不安定に見えて、実はとても安定している。

問いを持つとは、自分という存在の“更新可能性”を信じることだ。

「揺らいでも大丈夫」という前提があるからこそ、

人は思い込みを観察できる。

■ 思い込みとの共存

思い込みを完全に消すことはできない。

それは脳が世界を理解するための基本構造だからだ。

だからこそ、思い込みとどう共に生きるかを考える必要がある。

自分の中にある定説を、定期的に棚卸しする。

「これはまだ今の私にとって有効か?」と問う。

問いを持つとは、過去の理解を現在に呼び戻すことでもある。

思い込みを抱えたままでいい。

ただ、その重さの由来を知っていればいい。

問いは、思い込みを壊すためではなく、

思い込みと共に歩くためにある。

Vol.4|重いコンダラを手放す

— 思い込みを扱う自由 -

■ 見えない重さを知る

人は誰しも、何かを信じて動いている。

それは理念であったり、価値観であったり、あるいは“当たり前”という名の重りかもしれない。

思い込みは、目に見えない形で私たちを支えている。

だからこそ、簡単には手放せない。

手放そうとするほどに、その重さは際立って感じられる。

「重いコンダラ」とは、その重さそのものの比喩だ。

努力や信念という言葉の影で、私たちは自分の正しさを押し続けている。

それを無理に消す必要はない。

ただ、その重さがどこから来ているのかを知ること――

そこに、“手放す”という行為の本質がある。

■ 自分を動かしている“前提”

行動や判断の裏には、必ず前提がある。

「こうすべき」「これが正しい」「これが安全」――

そうした言葉は、思考の地層のように積み重なり、

私たちの選択を静かに方向づけている。

多くの人は、その前提を疑わないまま動いている。

そして気づかぬうちに、「選んでいる」のではなく「選ばされている」状態に陥る。

自分を動かしている前提を知ることは、

自分をコントロールするためではなく、

自分を理解するためにある。

それを意識できたとき、行動は“反応”ではなく“選択”へと変わる。

思い込みを扱うとは、行動の前にある見えない意図を見つめることだ。

■ 信じながら、疑う

人は、何かを信じなければ進めない。

だが、信じきってしまえば、見えなくなるものがある。

その矛盾のあいだにこそ、成熟した自由が宿る。

信じながら疑うとは、信念を否定することではない。

信じるという行為を“選び直し続ける”姿勢である。

それは、一度定説となった自分の仮説を、何度でも検証し直すということ。

メタ認知とは、その循環を引き受ける知性だ。

「私はなぜ、これを正しいと感じたのか?」

「その正しさは、今の私にもまだ有効だろうか?」

そう問い直すたび、私たちは思い込みの外に出る。

その瞬間、思い込みは敵ではなく、共に歩むパートナーになる。

■ 手放すということ

手放すとは、消すことではない。

それは、抱え方を変えることだ。

思い込みの存在を知ると、その重さを意識できる。

意識できるものは、選べる。

つまり、手放すとは、

「もう、無自覚に引かなくてもいい」という自由を取り戻すことだ。

思い込みを持つことは悪ではない。

それは人間である証拠でもある。

ただ、その重さの由来を知り、

いつでも置き直せる柔らかさを持っていたい。

私たちはもう、コンダラを引かなくてもいい。

ただ、その重さの正体を知っていればいい。

Epilogue|思い込みという名の風景

思い込みは、間違いではない。

それは、私たちが世界と関わるための“足場”のようなものだ。

仮にその足場が不完全でも、そこに立たなければ何も始まらない。

人は、自分の見ている世界を信じて生きる。

その信じ方に個性があり、矛盾があり、歴史がある。

だからこそ、思い込みは生き方のかたちでもある。

ただ、どこかでふと立ち止まり、

「なぜ私はこの足場に立っているのだろう」と振り返ることができたなら、

その瞬間、私たちは世界との関係を少しだけ変えられる。

思い込みを手放すとは、

無垢になることでも、正しさを捨てることでもない。

“わかっていない自分”を引き受けながら、

それでも前へ進むという選択のことだ。

問いを持つとは、その歩みの中に風を入れること。

固まった地面を少し耕し、見えない根を確かめること。

そうして少しずつ、足場が更新されていく。

思い込みは、消えない。

そのかわりに、扱い方を変えることはできる。

そのとき初めて、

「信じる」と「疑う」のあいだにある落ち着いた場所に立てるのかもしれない。

※余談ですが、後年の検証で『巨人の星』のオープニング映像と歌詞は

実際には噛み合っていなかったという。

つまりこのコラム自体もまた、知らぬ間に“重いコンダラ”を背負っていた――ということになる(爆)

参考:@the3rdplace