《 “親”をやめられないコンサルタント 》

“親”をやめられない

コンサルタント

- 銀座スコーレにおける“七つの大罪”と自分の話 -

銀座スコーレにおける

“七つの大罪”と自分の話

プロローグ:

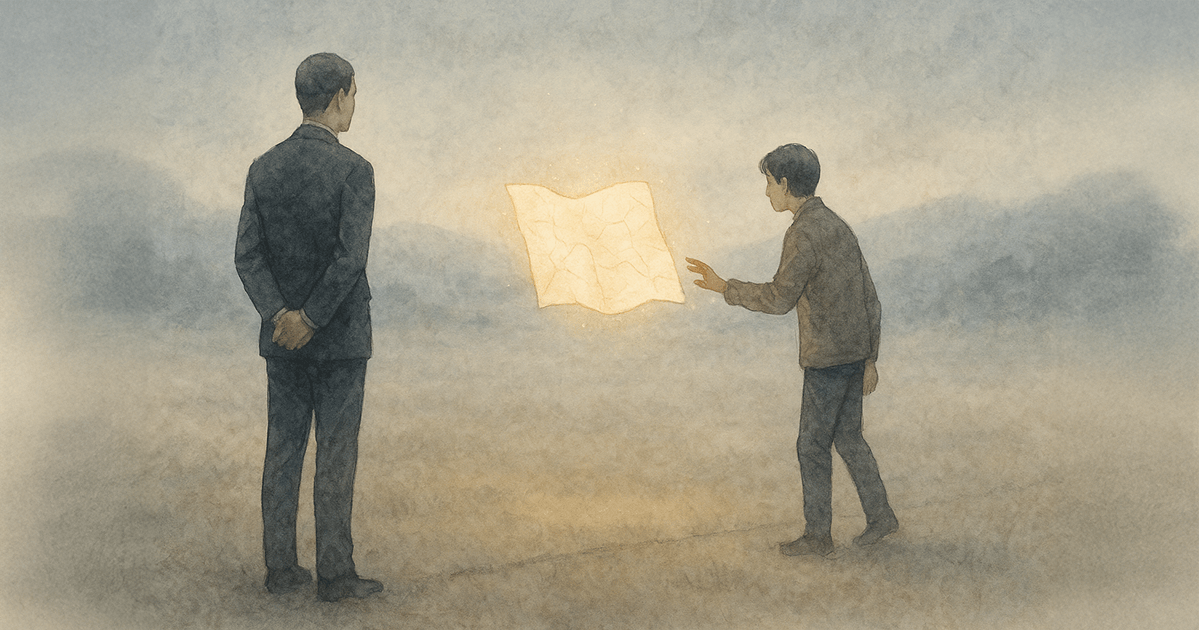

気づけば、私は“親”のように誰かを導こうとしていた。

善意と焦りが混ざり合い、相手の領域を越えてしまう。

しかし本当は、問いを急がず、迷いも痛みも含めて、その人が自分の地図を広げていく時間を信じたい。

これは、そんな未完成な自分への備忘録だ。

Vol.0|境界を越える善意

— 善意が、相手の自律を奪うとき -

■ 可能性が、見えてしまう

誰かの可能性が、ふと見えてしまうことがある。

もう少し、こうすればいい。

ここを越えれば、もっと楽に、もっと早く、前へ進めるのに。

そんなとき、私は、黙っていられなくなる。

相手のペースよりも、自分の見えている地図を優先して、つい、言葉を置いてしまう。

それは、善意だと自分では思っている。痛みや遠回りを、できるだけ減らしてあげたい。

しかし、その善意の裏側に、どんなものが潜んでいるのか――私は、そこを見落としがちだった。

■ 善意が、奪ってしまうもの

誰かが、自分で考え、自分で選び、自分で越えていく。

その過程こそが、その人の“領域拡張”だと、私は知っているはずだった。

しかし、私の言葉やアドバイスが先に出るとき、その営みの時間が、知らず知らず、奪われていく。

思えば、親もそうだったのだろう。子どもが迷わないように、傷つかないように、先回りして、選択肢を整えてしまう。

それはきっと、親心だった。

でも、その先で、子どもの“自分の地図を広げる喜び”は、静かに失われていったのかもしれない。

■ 境界線は、見えないけれど、ある

私は、コンサルタントとして、気づけば同じことを繰り返してきた。

頼られることが嬉しくて、役に立てることが誇らしくて、いつの間にか、相手の歩幅を超え、境界を越えてしまう。

境界線は、目には見えない。

でも、確かにそこにある。

相手の問いが、まだ熟していないうちに、私の答えを置いてしまうその瞬間、私は、その線をそっと越えてしまっている。

そんなとき、私は、黙っていられなくなる。

相手のペースよりも、自分の見えている地図を優先して、つい、言葉を置いてしまう。

それは、善意だと自分では思っている。痛みや遠回りを、できるだけ減らしてあげたい。

しかし、その善意の裏側に、どんなものが潜んでいるのか――私は、そこを見落としがちだった。

■ ほんの少し、黙ってみる

それに気づいたとき、私は少しだけ立ち止まる。

善意を手放し、問いの時間に立ち返るために。

すぐに助言をせず、すぐに地図を広げず、相手の問いが育つのを、待ってみようと思う。

たぶんそれが、私にとっての、“親をやめる”ということの、小さな始まりなのだろう。

Vol.1|頼られるという小さな麻酔

— 自分の“安心”のために、相手の挑戦を止めていないか -

自分の“安心”のために、

相手の挑戦を止めていないか

■ 頼られることは、気持ちがいい

「頼りにしています」と言われると、私はほっとする。

役に立てている、必要とされている――そんな小さな手応えが、私の自信をつくる。

コンサルタントという立場は、ときに曖昧だ。はっきりとした成果がすぐに見えるわけでもない。

だからこそ、頼られることは、静かに効く“麻酔”のようなものだ。私は、そこに安心する。

しかし、その安心の裏側で、相手の“自分でやってみる場”が、少しずつ削られていくことがある。

■ できるだけ、助けてあげたい

もちろん、それは悪いことじゃない、と思っていた。

できるだけ助けてあげたい。

困っていることがあれば、力になりたい。

遠回りや苦しさを減らしてあげたい。

それが、コンサルタントとしての“責任”だと、どこかで思い込んでもいた。

でも、その優しさが、時に相手の挑戦を奪ってしまうことがある、ということを、私はようやく理解し始めた。

■ 依存は、静かに育つ

相手は、私に頼ることで安心する。

「これで大丈夫だ」と思える。

しかし、それは“自分で越えていく力”を、いつの間にか置き去りにする構造でもある。

知らず知らずのうちに、私は依存を育ててしまう。

そして、私は私で、頼られることで安心し続けてしまう。

相手の変容の機会と、私自身の安心感が、静かにトレードされているような関係。

それは、善意と成果の境界が曖昧なまま、続いてしまう危うさを孕んでいる。

■ 私自身も、安心に依存している

頼られることで、自分の存在価値を確認する。

それは、とても心地よい。

しかし、その構造を続ける限り、私は相手の挑戦を止め、相手の“領域拡張の喜び”を奪い、そして同時に、自分自身もまた“安心”に依存している。

私は、そこから抜け出したいと思う。相手が自分の地図を広げる場を守るために。

そして、私自身が“頼られないこと”にも、少しずつ耐えられるようになるために。

■ 手放すことで、場が変わるのかもしれない

頼られることを、ほんの少し、手放してみる。

相手の歩みを、見守るだけの時間を増やしてみる。

その不安と心細さを引き受けることが、この場所を、少しずつ変えていくのかもしれない。

善意も安心も、注意深く疑いながら、私は、もう一度、“境界”を思い出していく。

Vol.2|七つの大罪という備忘録

— 銀座スコーレにおける、自分への小さな戒め -

銀座スコーレにおける

自分への小さな戒め

■ 私が繰り返してきたこと

私は、知らず知らずのうちに、同じことを繰り返してきた。

相手の領域に踏み込みすぎ、問いを急がせ、“頼られる人”を演じ、そしてまた、安心を得る。

何度も気づき、何度も立ち止まろうとしながら、気がつけば、同じ場所に戻っていることがある。

たぶん、それは癖のようなものだ。気をつけていても、ふとした瞬間に表れる。

だから私は、備忘録を書き残すことにした。

■ 七つの静かな罠

銀座スコーレに、自分だけが見る小さな戒めを置く。

それが、“七つの大罪”と呼んでいるものだ。

- 先回りという誘惑

- 地図の暴露

- 有能の仮面

- 探求のすり替え

- 依存の温室

- 遠回りへの無理解

- “親”という錯覚

どれも、一見すると善意に見える。

相手のために、と言いながら、実際には自分の安心や満足に繋がっていることが多い。

この七つは、私が私自身を見失わないための、小さなリストだ。

■ 善意と安心の境界に立つ

七つの大罪を見つめるたびに、私は考える。

私は本当に、相手のために動いているだろうか。

私自身の安心や承認欲求が、注意深くこの場を歪めてはいないだろうか。

善意と安心の境界は、曖昧だ。

だからこそ、私はそこに留まる。答えを急がず、問いと余白を守るために。

■ これは、未完成な自分への覚え書き

私は、この七つを“正しさ”として書いたわけではない。

自分への、覚え書きのようなものだ。

戒めと言いながら、きっとまた、私はこの罠に陥るだろう。

しかし、そのたびに、思い出せるように。境界を越えずにいられるように。

相手の領域と問いを、丁寧に尊重できるように。

この備忘録は、未完成な自分への、ささやかな手紙だ。

Vol.3|親をやめる、という選択

— 答えを急がず、問いと余白を守ること -

■ 完全には、やめられていない

私は、親をやめたいと思っている。

しかし、完全には、まだやめられていない。

ふとした瞬間、相手の迷いや葛藤を見ていると、どうしても口を挟みたくなる。

早く答えを見つけてほしい。

もっと楽に、前へ進んでほしい。

その想いが、気づかぬうちに私を“親”に戻してしまう。

■ 相手の地図を、相手の手で広げてもらうために

本当は、地図を見せすぎるべきじゃない。

どこへ向かうか、どう進むか、その選択は、相手のものだ。

私が先に道を示してしまえば、相手は、自分で地図を広げる機会を失う。

遠回りも、迷いも、後戻りも、本当はそのすべてが、領域を広げる時間の一部なのに。

私は、親をやめるという選択を、毎回、自分に問い直している。

■ すぐに答えを出す必要はない

私が先に、答えを出さなくてもいい。

むしろ、その方が、相手の問いは熟す。

時間をかけて、自分の言葉で、自分の輪郭で、

答えを見つけていくことができる。

私は、問いと余白を守るために、

時に黙ることを選ぶ。

言葉を飲み込み、見守ることで、

この場が本来の姿に戻っていくのだと思う。

■ 親をやめることは、不安でもある

正直に言えば、怖い気持ちもある。

親をやめた瞬間、必要とされなくなるのではないか。

頼られなくなった自分に、耐えられるのか。

その不安は、今も私の中にある。

しかし、その不安ごと引き受けて、私は親をやめる選択を、何度でも繰り返したい。

その選択の先にしか、相手が自分の地図を広げていく風景は生まれないと、私は、どこかで知っているからだ。

Vol.4|問いを、共に抱え直す関係へ

Vol.4|問いを、共に抱え直す関係へ

— コンサルタントとクライアント、その静かな共鳴 -

コンサルタントとクライアント

その静かな共鳴

■ 答えを渡さないという選択

私は、以前よりもずっと、答えを渡すことに慎重になった。

かつての私は、答えを示すことで、安心を与え、前へ進めることが自分の役割だと思い込んでいた。

でも、今は少し違う。

問いが熟す前に答えを置けば、その人の思考も、選択も、気づかぬうちに止まってしまうからだ。

だから私は、問いを一緒に抱え直す関係を選びたいと思っている。

■ 問いの地平に、立ち続けること

問いを共にするというのは、簡単なことではない。

ときには、答えが見えていても、黙って見守る。

ときには、相手の迷いや痛みに寄り添いながらも、焦らず、急がず、ただ問いと向き合い続ける。

私自身の不安や、役に立ちたい衝動を抱えながら、その人の“今”の場所に、ただ留まって立つ。

それが、この場所で大切にしたい関係のかたちだと思っている。

■ 「教える」「導く」を手放したあとに

私は、コンサルタントでありながら、「教えること」「導くこと」を完全に手放したわけではない。

しかし、それだけでは不十分だと、ようやく気づきはじめた。

問いを共に抱え直すことは、教えることよりも、ずっと不確かだ。成果や安心がすぐに見えるわけでもない。

しかし、その不確かさの中でこそ、相手の本当の“自律”や“変容”が芽生えていくのだと思う。

■ 答えよりも、問いが残る関係

私は、正しい答えを提示する関係よりも、問いが残り続ける関係に、惹かれている。

問いを抱え、言葉にできない部分を共有し、それぞれのペースで、自分の地図を広げていく。

そんな関係の中でしか生まれないものが、確かにこの場所には、ある気がする。

■ 私自身もまた、問いの途中にいる

問いを共にする関係とは、私自身もまた、問いの途中にいるということだ。

私は、誰かに問いを投げかけながら、同時に、自分にも問いを返されている。

親をやめられない自分。

答えを急ぎたくなる自分。

善意と安心を手放せない自分。

そのすべてを抱えながら、私は、この場所で問いを共にするという営みを、もう少し続けてみようと思う。