《 正解の終わりにシヴァがいた 》

-「もう一度学ぶ」ことの神聖さと誇り -

プロローグ:

なぜ、新しいやり方が受け入れられないのか。

なぜ、よりよい選択肢があるのに、古い方法にしがみついてしまうのか。

ElixirやRubyのような、短く効率的な言語が登場しても、

多くのプログラマーがJavaを手放せないように──

そこには単なる技術の話を超えた、

「かつての努力を無駄にしたくない」という、言葉にならない感情が横たわっている。

教育の現場でも、似たような風景が広がっている。

答えを教えることに誇りを持ってきた教師たちが、

「正解は一つではない」と言われる時代に戸惑いを見せている。

何が変わったのか。

変わるとは、どういうことなのか。

そして、変われないとは、どんな痛みを抱えていることなのか。

このコラムは、そうした変化のさなかに立ち現れる、

問い、戸惑い、手放し、そして再生についての記録である。

Vol.0|プログラマーとJavaの話

ある日、とあるエンジニアが語った言葉が、ずっと頭に残っている。

「ElixirやRubyのような短く効率的な言語があるのに、なぜJavaを手放せない人がこんなに多いのか。」

あるエンジニアがこんなことを言っていた。

「それは、新しい言語が難しいからじゃなくて、“自分の過去を否定されたくない”からだよ」

すべての開発者に当てはまるわけではないが、その言葉には、多くの人が共感する“感情の構造”が宿っている。

ElixirやRubyは、いずれも短いコードで軽快に動作し、文法もシンプルだ。

なかでもElixirは、並行処理に優れ、保守性も高い。新しい時代のプログラミングにふさわしい、とまで言われている。

特に大規模な現場や長年積み重ねられてきたシステムの中では、いまだにJavaという「正解」が静かに前提として生き続けている。

その理由の一つは、単純な「技術的な慣れ」ではない。

もっと根深く、人間的なもの――“喪失への恐れ”が、そこには潜んでいる。

Javaを使い続ける多くの開発者たちは、その言語を血のにじむような努力で習得してきた。

動かないコードに何時間も向き合い、分厚いリファレンスと格闘し、エラーの山を越えて一つひとつ知識を積み上げてきた。

その経験には、誰にも見えない“誇り”が染み込んでいる。

だからこそ、新しい言語を薦められても、こう思ってしまう。

「なんでまた初心者からやり直さなきゃいけないんだ?」

「あれだけ苦労した自分の技術は、もう時代遅れなのか?」

技術の問題ではない。感情の問題なのだ。

技術の世界では「よりよいものを選べばいい」と言われるが、

人はそんなに単純に切り替えられない。

新しい技術を受け入れることは、

ただ“何かを覚え直す”という話ではない。

むしろそれは、かつて信じてきた自分の物語に、そっと別れを告げるような行為なのだ。

もちろん、現場には他の理由もある。

ElixirやRubyはライブラリやエコシステムがまだ成熟しておらず、

商用プロジェクトでの採用実績も限られている。

技術者個人の感情だけではなく、企業の選択、組織文化、評価体系なども絡み合っている。

ただ、それでも、あの言葉がやはり、核心に触れている気がする。

「本当は、新しいものの方がいいってわかってる。でも、それを選ぶってことは、“今までの自分”をちょっと否定することになる。それが、つらいんだ」

この話は、単に技術の問題ではない。

教師にも、医師にも、経営者にも、あらゆる分野のプロフェッショナルに通じている。

かつての“正解”が更新される時、人は必ず揺れる。

そしてその揺れの中心には、いつも「努力してきたことが、報われなくなるかもしれない」という不安がある。

それでも──

その不安の向こうに、新しい可能性があるのだとしたら。

いま、正しさの神殿にひとつ火を灯すとしたら。

その火は、決して破壊のためではなく、再生のためにあるのかもしれない。

この見方は、すべての人に当てはまるわけではない。ただ、ある種の誇りや積み重ねが、変化の足を止める構造として働くことは、きっとどこかで私たち自身にも心当たりがあるのではないか。

Vol.1|正解主義の神殿が崩れる音

■「正しい答え」を教えることに宿っていたもの

かつて、教育の現場において正しさは揺るぎない柱であった。過去問の傾向を分析し、模範解答を提示し、要点を押さえさせる。こうした手法は、試験で高得点を取るために極めて有効であり、それを子どもたちに届ける教師は、まさに正解の伝道者として信頼を集めていた。

その構造の中では、「教えること」は「知識を授けること」と同義であり、教育の価値は、どれだけ正しく、どれだけ効率的に答えに導けるかで測られていたのかもしれない。

しかし、時代の変化は、そうした安定した構造に亀裂を走らせ始めた。

■「問い」が求められはじめた時、戸惑うのは誰か

「主体的・対話的で深い学び」

「アクティブラーニング」

「探究的な思考」。

こうした言葉が教育の現場に広まり出したとき、戸惑ったのは、意外にも子どもたちではなかった。

最も困惑していたのは、教える側の大人たちだったのかもしれない。

長年、信じてきた「こう教えれば正解に導ける」という技法。

それを誠実に積み重ねてきた人ほど、突然現れた「正解は一つではない」という前提に、立ちすくんでしまう。

それは、「方法論の変化」というより、「自分の存在の拠り所そのものが揺らぐ」という感覚に近いのだ。

■ 崩れていく“教育者”という像

「これはこう覚えるといいよ」

「ここは出やすいから重点的に」

「これが模範解答だからね」。

こうした言葉の背後には、答えを与えることによって子どもを守るという意識があったのかもしれない。

ただ、「答えは一つではない」「問い続けることが大事」と言われた瞬間、

教師自身が「正しさの担い手」から、「問いの伴走者」へと、立場を変えざるを得なくなる。

それは、技術的な再訓練というより、内面のアイデンティティが試されるような、

深い再編成である。

■「崩れる」ことの痛みと、そこから見えてくる景色

かつて信じていた構造が崩れ始めたとき、

人はどんなふうに、その音を聴き取るのだろう。

大きな音で崩壊するのではなく、

日々の小さな違和感、うまくいかない授業、

生徒との距離感、答えられない問い、

そうしたものが静かな余震のように、過去の正しさを揺らしていく。

ただ、もしその揺らぎを、ただの「喪失」とは捉えずに、

新しい問いの地層を掘り出す機会とするならば、

崩れた神殿の跡には、別の光景が立ち上がる可能性もあるのではないか。

Vol.2|学び直す人

■ 初心者として立ち戻る、ということ

何かを「もう一度学ぶ」とき、人は無防備になる。

年齢も、経験も、役職も、ひとまず脇に置いて、わからないことに向き合い、手を動かし、失敗し、他人に聞き、恥をかく。

それは、ある意味で「かっこ悪い姿」とも映るかもしれない。

少なくとも、できる人として振る舞ってきた者にとっては、そうであろう。

しかし、その姿こそ、ほんとうの意味での「学び手」そのものなのではないか。

■ 「知っている人」から「問う人」へ

過去に積み重ねてきた知識やスキルは、決して無駄ではない。

しかし、それにしがみついたままでは、新しい問いの前で足がすくむこともある。

ElixirやRubyを前に立ち尽くすJavaプログラマーの姿も、探究型授業に戸惑うベテラン教師の姿も、本質的には同じ構図かもしれない。

「かつての自分」に誇りがあるからこそ、そのやり方を手放すのは怖い。

ただ、学び直すという行為は、過去を否定することではなく、過去に敬意を払ったうえで、その先へ進む選択でもある。

■ 再び“できない自分”に出会う勇気

新しい学びの前に立つと、誰でも「できない自分」に出会う。

その瞬間、恥ずかしさや無力感がよぎる。

しかし、そこで問われているのは、「できるか、できないか」ではなく、「もう一度、自分をひらけるかどうか」という態度なのだと思う。

できないことをできるようにするのではなく、できないことに向き合う姿勢を取り戻すこと。

それが、学び直しの本質なのかもしれない。

■ “かっこ悪さ”の中にある、誇り

子どものように、未経験の道に足を踏み入れ、理解できない概念に戸惑い、それでも、問いを立て続ける。それは見方によっては、未熟で、不器用で、かっこ悪いかもしれない。

ただ、その姿の中にこそ、成熟の兆しがあるのだ。

問いを生きる大人は、知っている。

知識だけではなく、姿勢の方が、はるかに雄弁であるということを。

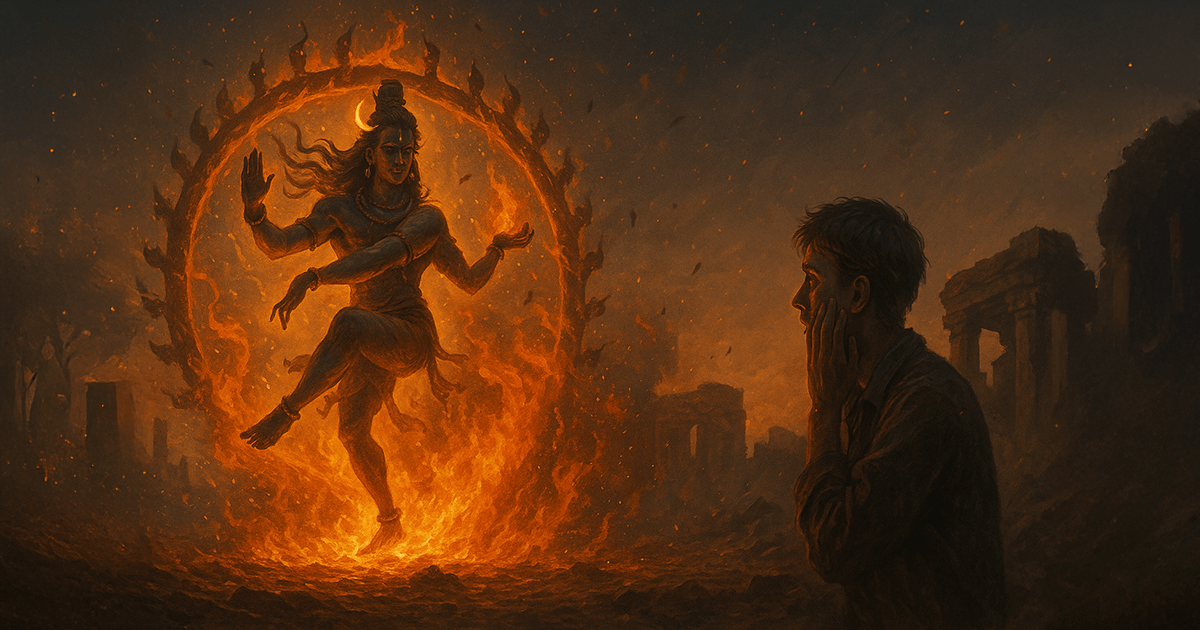

Vol.3|踊るシヴァ、“再生”の火

■ 破壊の神が微笑むとき

古代インド神話に登場するシヴァ神は、破壊と再生の神として知られている。

火の輪のなかで舞いながら、世界を壊し、同時に再び創る。

その舞は、怒りや悲しみではなく、祝祭としての破壊であり、終わりと始まりを、同じ動きのなかに抱いている。

このイメージが、時代の節目に立つ私たちの姿と、どこか重なるように思える。

■ 燃えているのは、過去の「正しさ」

変化の時代に、最初に火がつくのは、「間違っていたもの」ではなく、「かつて、正しかったもの」であることが多い。それは、Javaであったり、詰め込み型の教育法であったり、あるいは、ある種の誠実さや努力で積み重ねてきた正解かもしれない。

だからこそ、その火を前にしたとき、人は「なぜ、今さら…」と戸惑い、ときに立ち尽くしてしまう。

しかし、シヴァの舞は、破壊のための破壊ではない。燃やされるものの中から、新しい秩序や問いが芽吹くためにこそ、その火があるのだ。

■ “もう一度、学ぶ”ことの神聖さ

破壊された神殿のあとに、人がひとつ、またひとつと、石を拾い始める。

もう一度、積み上げるつもりで。

それは、何かを建て直すためではなく、何かともう一度、関係を結び直すための行為かもしれない。

もう一度、学ぶ。

もう一度、問う。

もう一度、自分の足で歩き始める。

それらはすべて、再生のプロセスの一部だ。

かっこ悪く見えるかもしれないその姿は、実は、火の中に立ち上がる神性を孕んでいる。

■ 火の中心で、踊り直す人へ

時代は、誰かの準備を待たずに進んでいく。

崩れる構造、変わる価値観、溶けていく常識。

そのただなかに、私たちはいる。

ただ、もしその揺れを失敗とも敗北とも名づけずに、一度、すべてを燃やし尽くす儀式として見つめ直せたら、そこには、もう一度踊り直す自由が生まれるのかもしれない。

燃えたあとの土壌には、次の問いの芽が息づいている。

エピローグ|問いのあとに火が残る

変わることは、敗北ではない。

過去を捨てることでもない。

むしろ、過去をちゃんと生きた者にしか、変わることはできないのかもしれない。

信じてきた“正しさ”が焼かれていくとき、

そこにあった努力や誠実さまでが、否定されるように感じることがある。

でも、それらは消え去るのではなく、燃えて、次の光を灯す燃料になっていく。

シヴァの踊りが、破壊だけで終わらないように──

学び直すという営みは、ただのリセットではない。

かつて歩いてきた道の上に、

もう一度、自分の足で立ち直ることなのだ。

どこかで、

「このままでいいのか」

「ほんとうに、これが答えなのか」と感じたとき、

それは、シヴァの気配かもしれない。

揺らぎの中で、問いが生まれる。

問いのあとに、火が残る。

その火のそばに、そっと座ってみる。

それだけでも、たぶん、十分なのだと思う。