《 精神の免疫系とわたしの輪郭 》

精神の免疫系とわたしの輪郭

- 境界に触れて立ち上がる自己 -

プロローグ:

何かに触れて、ふいに心が熱を帯びる瞬間がある。見慣れない価値観、聞き慣れない言葉、想定外のふるまい。そんな“異物”に出会ったとき、私たちはつい身構えてしまう。

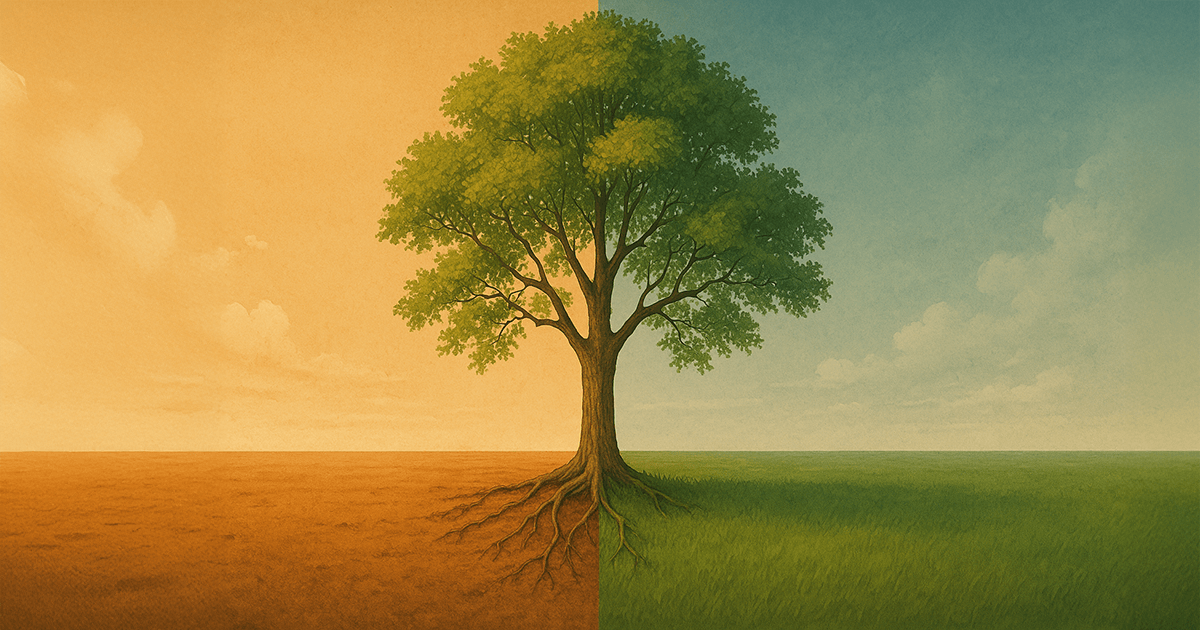

それはまるで、身体がウイルスに反応するような、精神の免疫反応にも似ている。

多様性とは、そうした排除の衝動をやりすごし、自分の輪郭をゆるやかに更新していく試みなのかもしれない。

Vol.0|境界に触れるものたち

— 精神の免疫が描く多様性 -

世界を見ているのは、常に「私」だ。そして気づかぬうちに、その視点から見える範囲だけを「世界」と呼んでいる。

それは、ごく自然なことであると同時に、ごく危うい前提でもある。私の目に映らないものは、存在しないかのように扱われ、私の価値観にそぐわないものは、無意識に「異物」として遠ざけられる。

その反応はどこか、免疫の働きに似ている。外部から入り込んだものを“敵”と見なして排除する、あの反応系に。

もしかすると、多様性とは——この精神の免疫系を“高性能化”していく過程のことなのかもしれない。

Vol.1|背中の不在と自我の輪郭

— 他者が映す“見えない自分” -

■ 見えない自分を知るということ

自分という存在を、自分ひとりで確かめることはできない。あまりにも当たり前のことが、ときにもっとも見えにくくなる。

背中は自分の目では見えない。誰かに指摘されるか、鏡の中で反射を見るか、あるいは写真に写るか。いずれにしても、他者的な働きかけによってのみ、自分の背中を知ることができる。

■ 振り向いても見えない“背中”

おもしろいのは、こう言うと「振り向けば見えるじゃないか」と返されることがある、という点だ。

たしかにそうかもしれない。ただその瞬間、それはすでに“背中”ではない。

背中とは、視野の外にあるもの。自分の外側にある、自分の一部だ。

■ 他者によって輪郭づけられる自分

この構造は、自我というものの成り立ちにも通じているように思える。私たちは、自分のことを自分で決め、自分で考えているようでいて、実は、自分の輪郭を他者によって知らされている。

声の調子、ふるまい、言葉の癖。誰かとの関係の中で、はじめて「自分」を感じる。

■ 無意識の前提としての“世界”

それでも、世界の中で生きる私たちは、いつしか「自分から見た世界がすべて」だという前提を、無自覚のうちに持ちはじめる。それはきっと、安心のための前提なのだろう。

ただ、この前提が強まると、次第に「自分以外のもの」が異物に見えてくる。

■ 精神の免疫反応としての排除

見慣れない言葉。価値観の異なる人。思いもよらない反応。自分の背後にあるそれらを、“敵”として扱ってしまうことがある。まるで、精神に備わった免疫のように。知らないものを脅威と見なし、排除しようとする反応系。

それは本来、自分を守るための大切な仕組みなのに、ときとして過剰に働きすぎ、むしろ自分自身を傷つけることがある。

■ 輪郭のゆらぎと排除のはじまり

そんなふうに、自我のまわりには、日々、目に見えない排除と防衛のやりとりが起きている。「自分とは何か」という問いの、その背後で。

■ 備忘録:

背中は見えないまま、誰かの目を借りて、自分を知る。自分という輪郭は、他者によって滲み、揺れ、そして形づくられる。

その輪郭を、免疫のように守ろうとするとき、過剰な反応が静かに始まっているのかもしれない。

Vol.2|違和感という名の微熱

— 多様性を育てる小さな予防接種 -

■ 触れたとき、わずかに発熱するもの

「違和感」という言葉がある。あの感覚には、はっきりとした境界があるわけではない。ただ確かに、体内に微熱のようなものが生じる。

たとえば、言葉の使い方、時間の感覚、笑いのツボや何気ないふるまいの違い。

ほんのわずかな差異に、なぜだか心がざわつく。それはまるで、身体がウイルスを検知したときに起こす最初の発熱のようだ。

■ 異物か、未知か、それとも学習の入り口か

違和感とは、自我のまわりを漂う“異物”への最初の反応なのかもしれない。ただ、それがほんとうに「敵」であるとは限らない。単に“未知”であるがゆえに、身構えてしまっているだけかもしれない。むしろ、その違和感のなかに、まだ知らない世界への入り口がひっそりと潜んでいることがある。

私たちは、自分の感受性を絶対化しやすい。“これが普通”“これはおかしい”と、内なる温度計で即座に判定してしまう。ただ、その温度計は、生まれてからの環境のなかで、偏りながら調整されてきたものだ。つまり、いつだって暫定的で、どこか偏っている。

■ 多様性とは、異物に触れる訓練かもしれない

多様性とは、そうした違和感のなかに踏みとどまり、すぐには排除しない力のことなのかもしれない。

精神の免疫系が、過剰に発熱しすぎないよう、すこしずつ他者の情報を取り入れ、再学習していく。それは、心にとっての“減感作療法”のようでもある。

異なる価値観にあえて触れ、少しずつ「それも在りうる」と思える身体をつくる。それはきっと、やわらかく、でも確かに自分を守るやり方だ。

■ 違和感を敵視しない感性へ

すべてを受け入れろという話ではない。ただ、違和感がただちに“敵”になることをやめたとき、そこに新たな思考の回路が生まれる。

発熱の中に、なにが起きているのかを見つめること。微熱の理由を、自分の内側に探ってみること。それが、「多様性」という言葉を、ただのスローガンではなく、実践的な知恵に変えていく道になるのかもしれない。

■ 備忘録:

違和感は、防衛反応でもあり、学びの入り口でもある。精神の免疫系が過剰に発熱すると、他者はすぐに「敵」になる。多様性は、その熱を冷まし、免疫の閾値をゆるめる試みかもしれない。

他者に触れるという行為を、抗体づくりのように考えてみる。違和感は、“じぶん”の輪郭を調整する小さな予防接種なのだ。

Vol.3|分類とラベルと、処理される他者

Vol.3|分類とラベルと

処理される他者

— “わかること”の罠を問い直す -

■ 名づけることで、他者を“処理”している

誰かに出会ったとき、私たちはほとんど無意識に分類を始めている。この人は論理的、この人は感情的。保守的、革新的、めんどくさい、やさしい、あぶない、まとも。そうしてラベルを貼ることで、少し安心する。“わかった気になる”ことで、少し自分が守られる。未知だったものが、「既知の何か」に変換されることで、精神の免疫系は過剰反応を起こさずにすむのかもしれない。

■ 分類とは、精神の抗体生成プロセスかもしれない

分類とは、脅威を見極めようとする防衛のひとつ。それは身体にとっての抗体づくりに似ている。「これは過去に反応した物質」「これは記憶しておくべき存在」。そうやって、安心と回避のための情報を、思考のなかにストックしていく。

ただ、分類には重大な副作用がある。それは、「関係性の停止」をもたらすということだ。

■ “処理された他者”は、もう他者ではない

分類された瞬間、その人は“知っているもの”に置き換えられてしまう。それ以上、未知の側面を見ようとはしなくなる。

たとえば「論理的すぎる人」として処理された誰かが、実は深い悲しみや、繊細な情緒を抱えていたとしても——ラベルが先に貼られてしまえば、その可能性は見えにくくなる。

処理された他者は、もはや“他者”ではなくなる。それは、「私の理解の中に収まった、記号化された存在」に変わってしまう。

■ 分類とは、自分の免疫系による“誤認”かもしれない

私たちが行っている分類の多くは、実は極めて即断的で、文脈を欠いている。

「感情的すぎる」と感じるその人が、どれほどの抑制と緊張の果てに言葉を発しているのか、私たちは知らない。「合理的すぎる」と思うその態度が、どれだけの無力感や恐怖の裏返しであるかもしれないことに、私たちは気づかない。

分類とは、言い換えれば「誤認の体系」でもある。精神の免疫系が、自らの感受性を正解として“誤作動”する瞬間だ。

■ 多様性は、“再分類”を受け入れる柔軟性

では、どうすればいいのか。たぶん、「分類しないこと」はできない。人間の思考は、分類によって世界を構成しているから。

ただし、「分類を暫定的なものとして扱う」ことはできる。その人に新しい側面を見たとき、過去の分類を静かに上書きできること。一度貼ったラベルを、そっとはがすこと。それが、精神の免疫系に柔軟性を与えるということだ。

■ 備忘録:

わかりやすさは、精神の免疫系にとって魅力的だ。だがその裏側で、誰かの大切な部分が切り捨てられていく。

それでも私たちは、「わかること」に手を伸ばそうとする。……だとすれば、次に問うべきは、それそのものだ。

「わかろうとすること」は、本当に善い行為なのか。

■ 補記:分類の「暫定性」は、いかに保てるか

分類はときに、差別や偏見の固定化を生みます。その「暫定性」を保ち続けるには、私たち自身が常にその分類を疑い、更新し続ける意思を持てるかにかかっています。

Vol.4|わかろうとすることの暴力性

Vol.4|わかろうとすることの

暴力性

— 善意が他者を傷つけるとき -

■ 善意という仮面の裏で

他者を理解したいと願うこと。

それは、関係性をつくるうえで欠かせない「善き意志」のように思える。

だが、その行為の裏にある“構造”に目を凝らしてみると、そこには少し違う風景がひろがってくる。

わかろうとすることには、つねに「枠組みを持ち出す」行為が伴う。

自分の中にある前提や文脈、概念や経験――それらをもとに相手の輪郭を捉えようとすることが、「わかる」ということの正体だ。

そして、もしその“枠”に収まらないものがあったなら、それは「わからないもの」として切り捨てられてしまう。あるいは、わかるように“矯正”されてしまう。

それでも、わかろうとする私の意図は「善意」である。だからこそ、誰かを無自覚に傷つけてしまうという現象が起きる。

■ 整合性という欲望

わかるためには、整合性が必要になる。論理、理由、過去、因果――「これをこうすれば、こうなるはずだ」という納得の構造があってはじめて、私たちは「わかった」と思う。

だが、人の経験は、しばしばその構造を裏切る。複雑で、矛盾を孕み、断片的で、時に飛躍する。整わないまま、ただ“そこにある”ことがある。それをそのまま受け取ることは、わかることよりも、ずっと困難だ。

■ わからなさの傍に立つ

「わからないまま、そばにいる」という態度がある。そこには、安易な枠組みや解釈が介在しない。ただ、その人がそこにいるということを、あるがままに傍らで見守る姿勢だ。

だがそれは、理解するよりもずっと強い忍耐を要する。だからこそ私たちは、つい「わかりたい」に逃げてしまうのかもしれない。

■ 共にあるために、わからなさを抱く

多様性とは、「わかり合うこと」ではなく、「わかりきれなさ」を保ったまま、共にあるという構造なのかもしれない。

わかろうとすることの内に潜む、無自覚な暴力。それに気づいたとき、私たちの精神の免疫系は、ほんの少し進化する。

■ 備忘録

善意のかたちをしているからこそ、「わかろうとする」という行為は、ときに相手を消してしまう。

その人のままで、そこにいることを許せる感性を持ちたい。わからなさを通して、他者と共にあることができるように。

■ 補記:「わからなさ」と共にいるために

「わからないまま、そばにいる」は、忍耐だけでなく、誤解を急がず、語られた言葉に留まる姿勢を要します。力関係の非対称性にも配慮が必要です。

Vol.5|多様性とは

折り合わなさを抱える力

— わかりきれなさを受け容れる進化 -

■ わかりきれなさの先にあるもの

わかりたい。つながりたい。理解しあいたい。

その願いは、人と人との関係のはじまりとして、何度も語られてきた。

だが、どれほど時間をかけても、わかりきれないことがある。努力を重ねても、共感できないままの領域が残る。

それは、誰かの育ってきた背景であり、価値観であり、癒えきらない傷だったりする。私たちは、そこに手を伸ばしたくなる。触れて、何かを知った気になって、安堵したい。

ただ、本当に必要なのは、わかりきれなさを“そのまま”受け容れ続けることなのかもしれない。

■ 「違い」を飼い慣らさずに共にある

多様性という言葉が、ときに都合よく使われてしまうのは、それが「理解」や「包摂」といった前向きな語彙とすぐに結びつくからだ。

ただ、実際には、「わからなさ」や「ずれ」、「すれ違い」や「違和感」の連続だ。

そこにある折り合わなさを、わかったふりで包み込もうとすると、それは逆に相手の“異質性”を削る行為になる。

わかることではなく、わかりきれなさの“輪郭”ごと、隣に置くこと。違いを飼い慣らさずに、そのまま共にあること。

多様性とは、おそらくそういう、不安定な共存の技術なのだ。

■ 境界に留まるという選択肢

わかろうとすること、つながろうとすること、同じになること。それらが当たり前のように「善い」とされる時代のなかで、“境界にとどまる”という態度は、不自然にも見えるかもしれない。

だが、むしろそこにこそ倫理がある。越えようとせず、塗りつぶさず、線のこちら側にとどまり続ける姿勢。

自分では踏み込めない世界があるということを知った上で、それでも離れず、そばにいるということ。

そこには、強さとは別の、静かな力がある。

■ 折り合わなさを抱く、という進化

精神の免疫系とは、本来「異物を排除する」仕組みだ。だが、多様性という観点から見たとき、それはある種の“古い設計”でもある。

排除しない免疫。境界を引きすぎない免疫。異物のように感じるものを、即座に攻撃せず、観察し、理解しようとする働き。そして、完全にわかりきれないとしても、共にいようとする態度。

それは、まるで新しい免疫系の試みのように見える。私たちの精神の中で、そんな機能が生まれ始めているとしたら。多様性は、その進化を駆動する静かな触媒なのかもしれない。

■ 備忘録

わかりきれなさを抱えて生きることは、決して「諦めること」ではない。わからないまま隣にいるという姿勢の中に、関係性の別の可能性がひらかれていく。

Vol.6|わかりあえなさから

生まれる再構築

— 終わりから始まりへと変わる対話 -

■ 理解を諦めた先に

わかりあえないこと。話しても通じないこと。努力しても交わらない視点や価値観。私たちは、そうしたものを「対話の失敗」として捉えがちだ。

理解しあえないということは、前に進めないこと。関係が壊れたこと。そう思ってしまう。

でも、本当にそうだろうか。

理解しあえなかった“その地点”にこそ、再構築の芽が宿っているとしたらどうだろう。

■ 対話の目的が変わるとき

これまでの私たちの対話は、「合意」や「共通理解」を目的としていた。ひとつの意見や価値観に“収束”させること。それが、良い対話だとされてきた。

だが、もしかするとこれからは違う形がありえるかもしれない。合意に至らなくても、関係は続けられる。理解しあえなくても、尊重は可能だ。

わかりあえないままで対話を“解体”し、“編み直す”という選択肢。多様性とは、収束しないまま関係をつづける術でもある。

■ 「自分の免疫」を見直すとき

精神の免疫系は、「この世界はこうである」「自分はこういう人間だ」という、ある種の“自己防衛の物語”に支えられている。

だが、多様性に触れつづけることで、その物語は揺さぶられる。自分の正しさが、たった一つの見方でしかなかったことに気づく。そのとき、私たちの免疫は、排除から変容へと移行していく。

自己を守るためではなく、自己を開き直すための免疫系へ。それは、「再構築する力」と言い換えることができるのかもしれない。

■ 進化とは、揺らぎの中に現れる

完全な理解も、永続する調和も、どこかには存在しない。だからこそ、私たちは今日も不安定なまま、関係を編み直しつづける。

この世界の複雑さを、そのまま肯定すること。すべてをわかりあえなくても、ひとつの風景を共に見ること。

その営みのなかに、精神の免疫系の進化は宿っている。

■ 備忘録

わかりあえなさに向き合うことは、終わりではなく、始まりだった。そこからしか生まれない関係、語れない物語、出会えない自分が、確かにある。