《 思考の「新結合」 》

- ワインプレスが福音を運ぶまで -

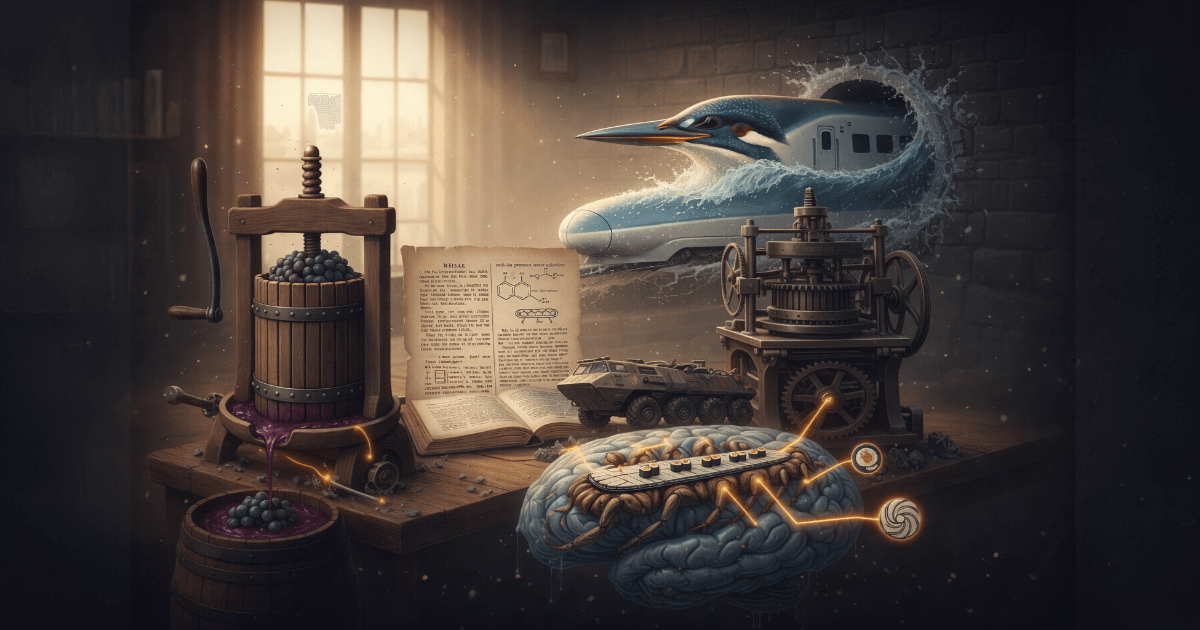

プロローグ:境界線が消える場所

私たちが慣れ親しんだ「論理的思考」というOSは、

世界を正解と不正解、仕事と日常というフォルダに分断することで効率を高めてきた。

しかし、その境界線の外側にこそ、真の知恵が眠っている。

かつて ヨハネス・グーテンベルク がブドウ搾り機から印刷機を発想し、

アルキメデス がお風呂の湯船で物理の法則を掴み取ったように、

歴史を動かす「新結合」は、

常に専門性の壁を越えた「余白」から生まれてきた。

本稿では、

日常のラベルを剥ぎ取り、

異分野の知恵を翻訳する思考の作法を紐解いていく。

それは、

自分の脳を「創造型OS」へとアップデートしていくようなプロセスでもある。

Vol.0:未踏の地は、田舎の片隅にある

Vol.0:未踏の地は

田舎の片隅にある

— 異分野の知恵を「翻訳」する -

イノベーションという言葉を聞いたとき、私たちはとかく「最先端の研究室」や「シリコンバレーのガレージ」を想起しがちだ。

しかし、人類史上最大の情報革命を引き起こしたヨハネス・グーテンベルクの視線の先にあったのは、ドイツの片田舎で見慣れた「ブドウ搾り機(ワインプレス)」だった。

彼は、ブドウを潰し果汁を搾り出すという、農業におけるあまりに日常的な風景の中に、活字を紙に定着させるための「垂直な圧力」という抽象的な構造を見出した。

この文脈の読み替えこそが、思考のOSを書き換える「新結合」の正体である。

本稿では、印刷機からピンツガウアー、そして私たちの日常にある「生活の知恵」までを横断しながら、全く異なる領域の知を結合させ、新たな福音(価値)を生み出すための思考の作法を紐解いていく。

Vol.1:ラベルを剥がし、構造を凝視する

Vol.1:ラベルを剥がし

構造を凝視する

— アブダクションが起動する「抽象化」の作法 -

アブダクションが起動する

「抽象化」の作法

■ 「新結合」:既存の要素を編み直す知性

経済学者 ヨーゼフ・シュンペーター は、イノベーションの本質を「新結合(New Combination)」と定義した。

それは、無から有を生み出す魔法ではなく、「すでにある要素を、今までとは違うやり方で組み合わせること」によって、これまでにない価値を創出する編集作業である。

ヨハネス・グーテンベルク が印刷機を生んだプロセスは、まさにこの体現であった。

彼は、金細工師としての「金属加工技術」、芸術の世界の「油性インク」、そして農村の「ワインプレス」という、全く異なるディレクトリに属していた要素を、彼の脳内という一つのキャンバスでマッシュアップさせたのだ。

■ 名称という名の「フォルダ」を解体する

私たちが新結合を阻まれる最大の理由は、事物の「名称(ラベル)」に縛られていることにある。

ワインプレスを「農具」と呼び、昆虫を「生物」と呼ぶとき、私たちの思考はその言葉が持つ既存の文脈に固定され、思考の硬直化を招く。

イノベーターに求められるのは、その表面的なラベルを躊躇なく剥ぎ取り、背後にある「機能の純粋な構造」を抽出する力だ。

グーテンベルクは、ワインプレスから「農業」という文脈を削ぎ落とし、そこに「面に対して均一かつ強力に、垂直方向のエネルギーを伝える機構」という物理現象を見出した。

この、具象から抽象へと次元を跳ね上げる思考こそが、アブダクション(仮説的推論)を起動させるための不可欠な前処理となる。

■ バイオミミクリー:自然界の「完成された知」を略奪する

この構造の転用を、さらにダイナミックに展開したのが、生物の仕組みを技術に転用する「バイオミミクリー(生物模倣)」である。

例えば、新幹線の騒音問題を解決したのは、野鳥の「カワセミ」だった。

時速300kmでトンネルに突入する際の衝撃波(トンネル微気圧波)を防ぐため、設計者は、水しぶきを上げずに水中にダイブするカワセミの鋭いくちばしの形状を、そのまま列車の先端へとスライドさせた。

また、軍用車両ピンツガウアーは、自動車工学の系譜を捨てて「昆虫」に答えを求めた。

外骨格で内臓を守り、独立した足で地を這う昆虫の構造を、中央の鋼鉄パイプとスイングアクスルへと翻訳したのだ。

ここにあるのは改良ではない。

生物が数億年かけて最適化した「解決済みの形」を、自分の課題へとコピー&ペーストする知的な略奪である。

■ 「似ている」を根拠にするパレオロジックな感性

アブダクションの本質は、論理的な正しさよりも、直感的な「似ている」という感覚にある。

一見無関係な二つの事象を、共通の述語(例:圧力をかける、衝撃を逃がす)で結びつける「パレオロジック(古論理)」な感性だ。

既存のOSからは「エラー」と判定されるようなこの「飛躍した見立て」を許容したとき、専門分野の壁は融解し、あらゆる事象が新結合のヒントに変わる。

私たちが学ぶべきは、知識の量ではない。

既存の知識を「別の何かに見立てる」という、残酷なまでに鋭い観察眼なのだ。

Vol.2:効率という「ノイズ」を愛でる

— クリエイティビティを司る「Beingの余白」 -

クリエイティビティを司る

「Beingの余白」

■ なぜ「お風呂」で答えが出るのか

アルキメデスが王冠の真贋を見抜く難問を解いたのは、机の前で数式をこねくり回していた時ではなく、溢れる湯を眺めていた「お風呂」の中であった。

現代のビジネスOSが求める「タイパ(効率)」や「正解への最短距離」は、皮肉にもこのアブダクションを阻害する。

思考が「Doing(実行)」の強制力に縛られている間、脳内では目的達成に不要な情報が「ノイズ」として冷徹に排除され、異分野とのリンクが遮断されてしまうからだ。

「自分の体が沈むとお湯が溢れる」という、日常の極めて卑近な物理現象を、「複雑な王冠の体積測定」という高度な解決策へ翻訳できたのはなぜか。

それは、お風呂という空間が彼の脳を「実行モード」から解放し、一時的に「Being(在り方)の余白」の中に身を置かせたからに他ならない。

この「何もしない時間」こそが、脳のデフォルト・モード・ネットワークを活性化させ、ディレクトリ(フォルダ)の壁を越えて遠く離れた情報同士を衝突させる「新結合の苗床」となるのだ。

■ 役に立たないものをキャッシュする「心の広さ」

iPhoneが「電話」と「音楽」と「ネット」の境界を消失させ、回転寿司が「ビール工場のベルトコンベア」を食の現場に持ち込んだように、新結合の種は常に、自分の専門外の場所で「解決済みの形」として転がっている。

ダイソンが製材所のサイクロンを見て掃除機の未来を確信できたのも、彼が日頃から「一見無関係な風景」をノイズとして捨てずに、心のキャッシュ(一時保存領域)に留めておける Being の広さを持っていたからだ。

効率を優先するOSは、一見役に立たない寄り道を「無駄」と断じる。

しかし、イノベーションの本質が「遠く離れた点同士の結合」であるならば、その「無駄な点」をどれだけ心の中にストックできているかが、勝負を分けることになる。

■ ノイズを「新結合の火種」に変える見立ての力

回転寿司の生みの親である白石義明がビール工場で見たのは、「ビールが運ばれている様子」ではない。

彼はそこから「重い物体を一定の速度で循環させるシステム」という抽象的な構造を抜き出し、それを寿司屋という異文脈へスライドさせた。

ここでは、「似ている」という直感(メタファー)が論理を凌駕する。

ビール瓶を寿司皿に見立て、工場のラインをカウンターに見立てる。

こうした「飛躍した勘違い」を許容するOSこそが、硬直化した既存のビジネスモデルを突破する。

私たちが学ぶべきは、答えを探す検索技術ではない。

問いを抱えたまま世界をぼんやりと、しかし開かれた心で眺め続け、あらゆるノイズを「解決の鍵」へと読み替える、受容的な「在り方」そのものなのだ。

Vol.3|マインドマップと新結合

— ディレクトリから、情報の「隣接」へ -

■ ディレクトリ(フォルダ)の壁を壊す放射状の思考

私たちの脳が持つ「実行OS」は、情報を整理する際に「これは仕事」「これは趣味」「これは科学」というように、階層構造(ディレクトリ)のフォルダに分断して収納してしまう。

しかし、イノベーションの火花は、このフォルダの壁を越えた瞬間にしか発生しない。

マインドマップが「新結合のツール」として決定的に優れているのは、その放射状の構造によって、情報の階層を物理的に破壊する点にある。

中心に置いた「課題」から枝を伸ばしていくとき、そこにはフォルダの壁は存在しない。

紙の上では、「ビール工場のライン」と「寿司屋のカウンター」が、あるいは「カワセミの嘴」と「電車の騒音」が、境界線もなく隣り合って配置される。

この「強制的な隣接」こそが、脳に既存の文脈を忘れさせ、新しい意味を生成させるギミックとなるのだ。

■ メタファー(比喩)という名の結合回路

マインドマップの枝の上で遠く離れた情報同士が出会ったとき、結合の鍵となるのは「論理」ではなく「メタファー(比喩)」である。

「AはBのようである」という見立てが、全く異なるディレクトリ同士に橋を架ける。

「ワインプレスは印刷機である」「風呂の溢れる湯は、複雑な王冠の体積計である」。

こうした飛躍した直感をマインドマップに書き留めることは、脳内で行われている「アブダクション(仮説的推論)」を、目に見える形で外部化する作業に他ならない。

マインドマップは単なる備忘録ではない。

脳の外側に構築された、新結合専用の「外付けOS」なのだ。

■ 思考を「Being」の状態に固定する物理装置

アルキメデスがお風呂で、あるいはダイソンが製材所で体験した「Being(在り方)」の余白。

これを日常のデスクの上で再現するのは容易ではない。

なぜなら、ペンを持った瞬間に私たちの脳は「Doing(正解を出そうとする実行モード)」に切り替わってしまうからだ。

しかし、マインドマップを描くという行為そのものが、思考を「Being」の状態に留めておくアンカー(錨)として機能する。

綺麗にまとめようとせず、放射状に、有機的に枝を伸ばしていくプロセスは、脳をデフォルト・モード・ネットワークに近い「開かれた状態」に固定する。

この「開かれた状態」で情報を眺めるからこそ、心のキャッシュに眠っていた「役に立たないはずのノイズ」が、突然、目の前の課題と一本の線で繋がる瞬間が訪れるのである。

Vol.4:生活の知恵を「仕組み」へ昇華させる

Vol.4:生活の知恵を「仕組み」へ

昇華させる

— 日常の「見立て」を社会の福音に変換する -

日常の「見立て」を

社会の福音に変換する

■ 専門性の壁を融解させる「翻訳」の作法

イノベーションとは、決して選ばれた天才や高度なテクノロジーだけの特権ではない。

突き詰めれば、それは私たちが日々行っている「生活の知恵」の拡張である。

たとえば、クローゼットの限られたスペースを有効活用するために、書類のファイリング術を応用して服を「縦」に収納する。

あるいは、頑固な油汚れを落とすために、理科の授業で習った「中和反応」を台所の掃除に転用する。

こうした日常のささやかな「工夫」はすべて、ある文脈(ディレクトリ)にある解決策を、別の文脈へとスライドさせるアブダクションの産物だ。

グーテンベルクがワインプレスを印刷機に見立てたことと、あなたが日常の不便を別の何かの仕組みで解決することは、脳の構造において完全に等価である。

■ 「私」の工夫を「公」のシステムへ

生活の知恵が「歴史を変えるイノベーション」へと飛躍する境界線は、その解決策を、自分一人の裏技に留めず、誰にでも再現可能な「仕組み(システム)」へと翻訳し切れるかどうかにかかっている。

ダイソンのサイクロン掃除機も、元を辿れば「紙パックが詰まって吸引力が落ちる」という、主婦もエンジニアも等しく感じていた日常の苛立ちから始まった。

彼はその違和感を放置せず、製材所の巨大なサイクロンという「異世界の知恵」を借りて、それを家庭用の「工業製品」という仕組みへと翻訳し切った。

個人の「ささやかな気づき」を、普遍的な「構造のコピー&ペースト」によってシステムへと変換すること。

それこそが、生活の知恵を社会の福音へと押し上げる唯一の道であり、私たちがマインドマップ的OSを実装する最終目的でもある。

エピローグ:世界を「未定義」として愛でるために

私たちはこの旅を通じて、効率という名の「実行OS」を一度停止し、世界をありのままに、構造として捉え直す作法を学んできた。

かつてグーテンベルクがワインプレスから福音(聖書)を刷り出したとき、彼が見ていたのは「ブドウ」ではなく、紙に言葉を刻む「垂直の圧力」だった。

アルキメデスがお風呂で叫んだとき、彼が見ていたのは「溢れる湯」ではなく、形なきものの体積を測る「水の揺らぎ」だった。

彼らに共通していたのは、世界を既存のラベルで固定せず、常に「未定義の可能性」として眺め続ける、Being(在り方)としての余白だ。

明日、あなたが職場で、あるいは家庭で、解決不能に見える壁にぶつかったとき、どうか思い出してほしい。

答えは、あなたの専門分野の教科書の中にはないかもしれない。

それは、道端の草花の葉脈の中に、工場のコンベアの回転の中に、あるいは全く無関係な誰かの、ささやかな生活の知恵の中に、すでに「解決済みの形」として眠っている。

必要なのは、新しい知識を詰め込むことではなく、それを見つけるための「心の余白」を持つ勇気だ。

世界は、あなたが思うよりもずっと、互いに繋がり合い、響き合っている。

その響きを聴き取り、新たな線を引くペンを動かすとき、あなたの日常は、世界を書き換える冒険へと変わる。

この「創造型OS」のアップデートに、終わりはない。

あなたの人生というマインドマップは、これからも放射状に、どこまでも自由に広がっていくのだから。