脳の自動補完は、生活のあらゆる場面で顔を出す。

以下のような場面に、心当たりはないだろうか。

1. ビジネスでの早合点

- 会議で沈黙している同僚を「やる気がない」と判断する

実際は意見を整理中だっただけ。 - 返信が遅い顧客を「興味がない」と思い込む

実際は社内調整中で返答を保留していた。

- 会議で沈黙している同僚を「やる気がない」と判断する

2. 家庭や身近な人との関係

- パートナーの短い返事を「冷たい態度」と解釈する

実際は疲れていて省エネで話していただけ。 - 子どもの一言を「反抗」と受け取り、感情的に返す

実際は単に説明不足だっただけ。

- パートナーの短い返事を「冷たい態度」と解釈する

3. SNSやオンラインのやりとり

- 投稿された旅行写真を「遊んでばかり」と捉える

実際は出張先で撮った合間の一枚。 - 絵文字や句読点の有無で、感情を決めつける

実際は単なる入力習慣の違い。

- 投稿された旅行写真を「遊んでばかり」と捉える

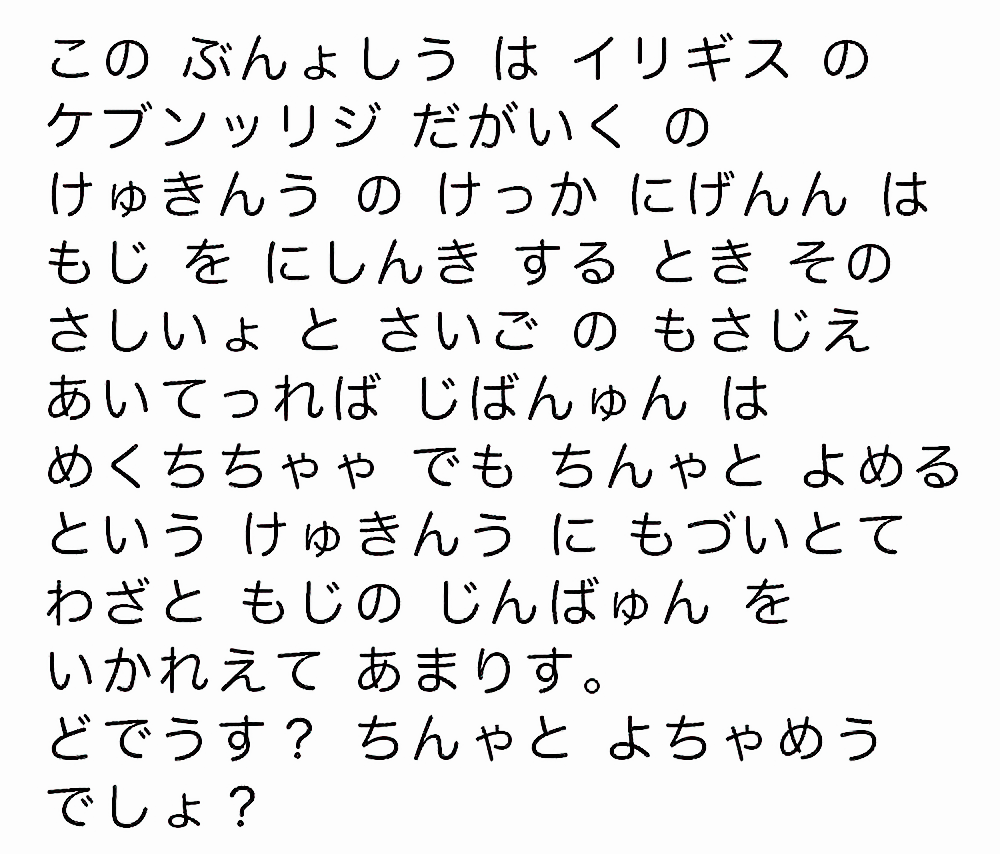

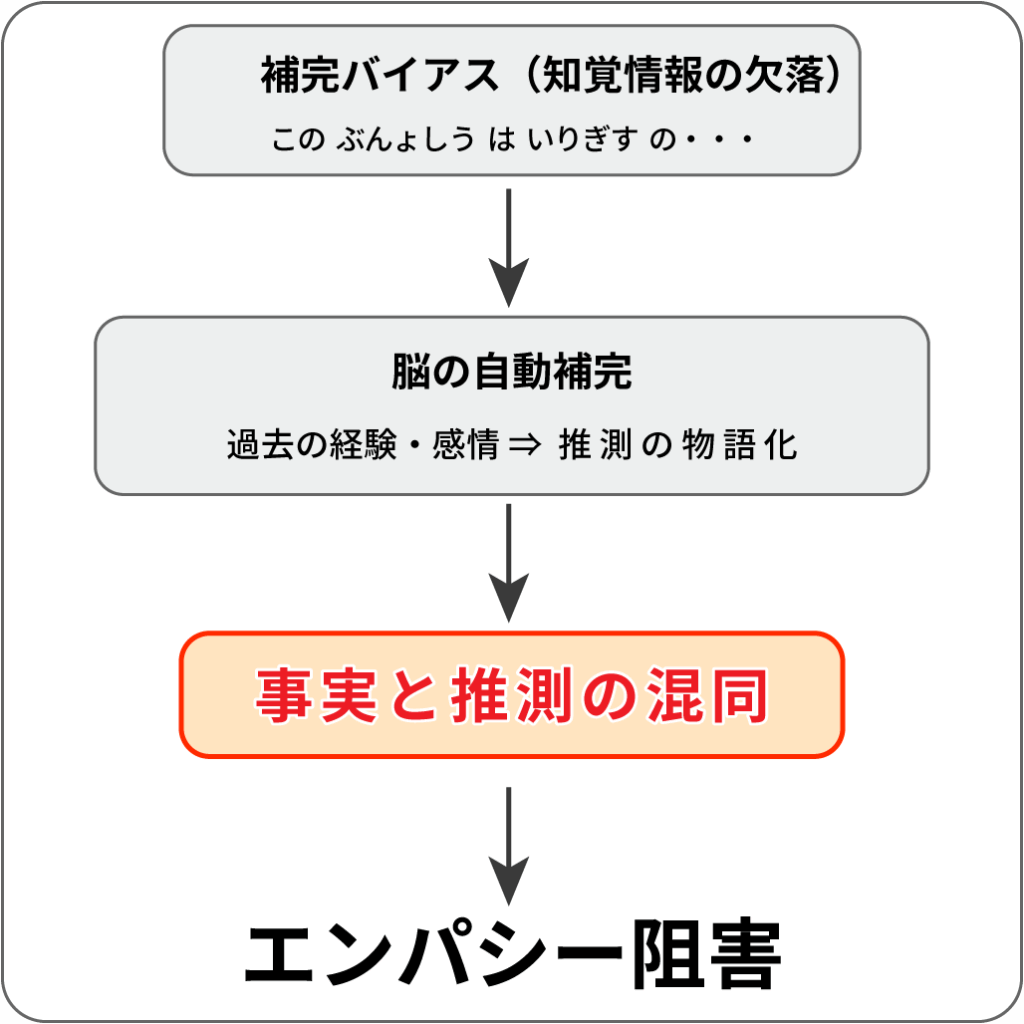

こうした「あるある」は、脳が欠けた情報を過去の経験や感情で埋める瞬間に起きている。

そして、その物語化は一瞬で完成するため、後から検証しようという発想が生まれにくい。