《 創発の道を歩む 》

- イノベーションは秩序からは生まれない -

イノベーションは秩序からは生まれない

プロローグ:

「イノベーション」という言葉は、いまやどの企業でも聞き慣れたものになった。

だが、その多くは実際には「改善」にすぎない。

秩序を磨き上げることは価値を生むが、そこから未来は立ち上がらない。

本当のイノベーションは、秩序の延長線上には存在しない。

混沌のただ中に踏み込み、そこで創発の芽が育つときにしか現れない。

秩序と混沌の往復、その緊張のあいだにこそ可能性は息づいている。

このコラムは、改善と革新を隔てる境界=分岐点を見つめ、組織がどのように「創発の道」を歩みうるのかを探る試みである。

Vol.0|イノベーションの誤解

— 現状維持の壁を問う -

「イノベーション」という言葉は、いまや誰もが使うようになった。

だが実際の現場で行われていることの多くは、効率化や標準化といった、既存の秩序を強める改善にすぎない。

もちろん改善は無駄ではない。

だが、それは昨日までの延長線上に明日を積み重ねる行為であり、そこから新しい未来が立ち上がることはない。

本当のイノベーションは、秩序の外にある「創発の道」からしか芽吹かない。

この“心地よい強化”にとどまるのか、あるいは未知へと踏み出すのか。

やがてこの選択が、現状維持という壁を越えられるかどうかを決めていく。

Vol.1|Status Quoの罠

— 改善がもたらす停滞 -

改善は、多くの組織にとって安心できる言葉だ。

効率化や標準化は目に見える成果を生みやすく、管理する側にとっても測定しやすい。

それは「前進している」という感覚を与えてくれる。

だが、その前進は本当に未来を切り開いているのだろうか。

■ 改善の快楽

改善は、既存の仕組みを強化する行為である。

昨日より今日を整え、今日より明日を最適化する。

その積み重ねは無駄を減らし、効率を高める。

だが同時に、「現状を維持する力」も肥大化させていく。

人は「少しずつ良くなっている」という感覚に安堵する。

そして、その安堵が変化への欲求を鈍らせる。

その結果、改善は進化ではなく停滞をもたらす。

私たちは“動いている錯覚”に陥るのだ。

■ Status Quoという見えない壁

秩序が強まりすぎたとき、組織は「これ以上変える必要はない」と思い込み、その状態を「Status Quo(現状維持)」と呼ぶ。

成功体験やベストプラクティスが絶対視され、新しい挑戦は「リスク」として排除される。

一見すると安全な安定は、やがて硬直へと変わり、創発の余地を奪っていく。

Vol.2|創発の道

— 混沌に身を置く勇気 -

イノベーションは、既存の秩序を積み重ねる延長線上にはない。

それは、正解の通用しない場所に足を踏み入れたときにしか生まれない。

その場に立つとき、人は不安や恐れに直面する。

だが、創発はまさにそこに芽吹く。

■ 正解のない場所に立つ

秩序の中では「答え」があらかじめ用意されている。

前例、指標、成功体験──それらが導きの糸となり、人を安心させる。

だが、創発の道にはそれが存在しない。

正解を求めるほどに足場は崩れ落ち、未知が広がる。

この不確かさを受け入れること。

それが創発の入り口に立つ唯一の条件である。

■ 混沌を拒む心理

多くの組織は、混沌を危険視する。

成果が保証されない領域に踏み込むことは、失敗のリスクを引き受けることだからだ。

だからこそ、安全を選び、秩序にとどまる。

しかし、混沌を避け続けることは、可能性を避け続けることと同義である。

新しい未来は、未知の中にしか潜んでいない。

■ 創発の実践

混沌に身を置いたからといって、すぐに答えが見えるわけではない。

小さな実験や試行錯誤の断片が積み重なり、偶然や直感と結びつく。

やがてそれらは新しい実践へと形を変える。

これを「Emergent Practice(創発的な実践)」と呼ぶ。

計画や管理からではなく、状況との応答の中から自然に立ち上がる行為である。

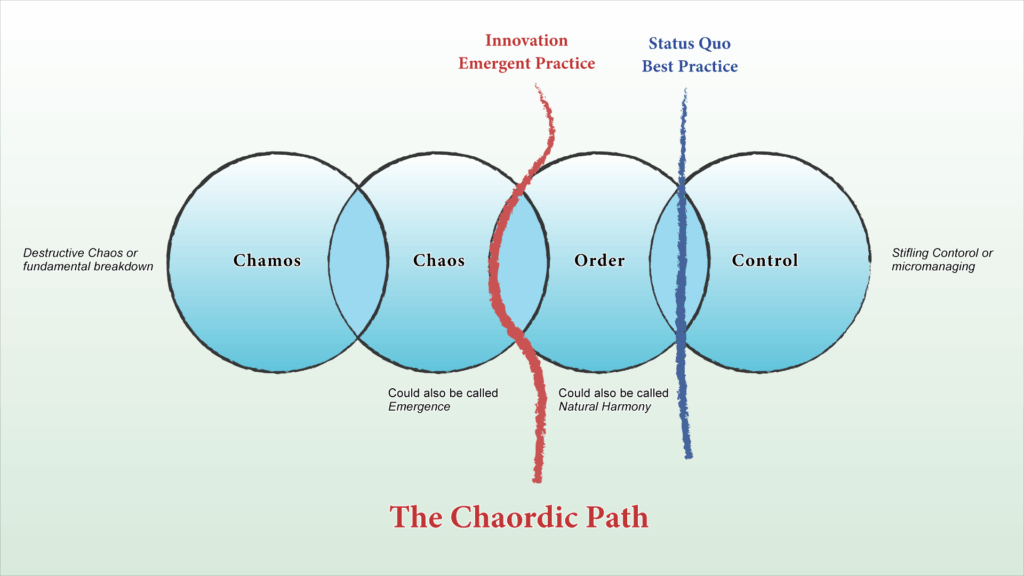

Vol.3|Chaordic Pathという場

— 創発が生まれる中間領域 -

■ 秩序と混沌の往復

安定を得れば揺らぎを求め、揺らぎを経験すれば安定を欲する。

この「秩序と混沌の往復」が、成長と進化のリズムをつくる。

Chaordic Pathは、その往復のただ中に一瞬あらわれる均衡点である。

揺らぎすぎず、固まりすぎず、両者が共存する場。

そこでは新しい秩序の芽が息づく。

■ ケオディックパスの地図

秩序が続くと、人は安心を得る。

だがその安心はやがて惰性や思考停止を招く。

一方で、混沌は新しさを生むが、長く続けば場を飲み込み、崩壊を呼び込む。

秩序も混沌も、極端に傾けば持続できない。

その狭間を歩むときにこそ、新しい秩序は芽生える。

Chaordic Pathとは、カオスとオーダーのあいだを歩む感覚を指す。

そこでは完全な制御も、完全な無秩序も存在しない。

揺らぎを抱えながら、次の秩序が立ち上がる。

自己組織化とは、この歩みそのものだといえる。

■ 外側にあるもの

カオスの外側には「Chamos」と呼ばれる領域がある。

そこは創発の可能性を失い、崩壊や分解へと傾いていく世界だ。

混沌がエネルギーを生む源泉であるうちは新しい秩序の芽が育つ。

だが衝突や不一致が制御不能に拡大すると、関係性は分解し、場そのものが持たなくなる。

秩序の外側には「Control」がある。

ルールや仕組みが硬直化し、柔軟性を失った領域だ。

安定を守ろうとする力が過剰に強まると、変化を受け入れる余地がなくなる。

やがて管理や抑圧が強まり、組織や社会は停滞へと向かう。

■ Status Quoという罠(再考)

Vol.1で述べたように、Status Quoとは現状維持にとどまろうとする秩序のことである。

慣れ親しんだ仕組みや手順の上に立ち、できるだけ予測可能性を保つ。

一見すると安全に思えるが、長く続けば変化に応じる力を失い、やがてControlへと傾いていく。

■ 合意形成と十全

完全な合意は秩序を強めすぎ、無秩序は合意そのものを壊す。

Chaordic Pathでは、全員が同じ考えに至るわけではない。

ただ、進むべき方向の「感触」を共有できる。

それは完全ではないが、十全である。

部分と全体が呼応し合い、次の一歩を可能にする。

■ 自己組織化とフロー

秩序は上からの設計、混沌は制御不能な力。

その中間において初めて、自己組織化が自然に起こる。

一人ひとりの動きが結びつき、全体を形づくる。

そのとき組織は、退屈でも不安でもない「フロー状態」に入る。

挑戦と能力のバランスが取れた瞬間、創発が立ち上がる。

■ あいだに立ち続ける

フローに乗るとは、このChaordic Pathに立ち続けることでもある。

飲み込まれればChamosに落ち、硬直すればControlに傾く。

だからこそ重要なのは、「自分はいまどこに立っているのか」を俯瞰する視点だ。

虫の目で地面を見ながら、同時に鳥の目で全体を見渡す感覚に近い。

Chaordic Pathの上を歩むとき、揺らぎと硬直のあいだで新しい秩序が立ち上がる。

そこにこそ、自己組織化の力が息づいている。

Vol.4|創発への分岐点

— 秩序にとどまるか、揺らぎに踏み込むか -

秩序にとどまるか、揺らぎに踏み込むか

秩序を積み重ねることは、安定をもたらす。

だが、その安定が長く続くと「Status Quo」という見えない壁に閉じ込められる。

改善の延長に安住することは、一見すると安全に思える。

しかし、そこに未来を生む力はない。

むしろ選択を誤れば、硬直や崩壊へと傾いていく。

組織も個人も、常に分岐点の上に立たされている。

■ 崩壊への道(Chamos)

混沌は新しい芽を生むが、制御不能なほどに広がれば「Chamos」へと転じる。

そこでは衝突や不一致が収束せず、関係性が分解していく。

混沌は可能性の源泉であると同時に、崩壊の引き金でもある。

創発に向かう勇気があっても、その歩みは常に破綻の危険と隣り合わせだ。

■ 硬直への道(Control)

秩序は人に安心を与えるが、過剰になれば柔軟性を失う。

その姿が「Control」と呼ばれる硬直の世界だ。

ルールや仕組みは守るために強化され、管理は抑圧へと変わる。

一見すると安全な土台は、やがて変化を拒む重石となり、停滞を招く。

多くの組織が陥るのは、この「Status QuoからControlへの転落」である。

■ 創発への道(Chaordic Path)

第三の道がある。

それが「秩序と混沌の往復」に身を置くChaordic Pathだ。

ここでは完全な正解は存在せず、揺らぎを抱えながら進むしかない。

だが、その緊張のあいだにこそ、自己組織化が生まれ、部分と全体が呼応する「十全」の感覚が宿る。

人も組織も、退屈でも不安でもない「フロー状態」に移行し、そこから新しい秩序の芽が立ち上がる。

■ 分岐点に立つ私たち

崩壊に落ちるか、硬直に沈むか。

それとも創発へと歩み出すか。

分岐点は組織の経営だけでなく、私たち一人ひとりの生き方にも迫っている。

日常に潜む惰性や停滞は、組織におけるStatus Quoと同じ構造を持つ。

混沌を避けるか、あえて引き受けるか。

未来を形づくるのは、結局のところ、この選択に尽きる。

Chaordic Pathは、ただの概念ではない。

それは常に「今ここ」で私たちに迫っている現実だ。

秩序にとどまるのか、それとも揺らぎに踏み込むのか。

改善と革新を隔てるその境界=分岐点に立つのは、ほかならぬ私たち自身である。