《 大陸と島、組織の構造 》

- 島の法則から見る組織の二重構造 -

プロローグ:

組織を語るとき、私たちはしばしば「ワンマン」「独裁」といった言葉で片づけてしまう。

だが、その実態はもっと複雑で、表面的なラベルでは捉えきれない。

自然界において環境が生き物の大きさを変えるように、

組織の環境もまた、権力と役割のサイズを変えていく。

大陸と島の違いが生む力学を、組織に重ねて考えてみたい。

Vol.0|ゾウとネズミの物語

— 島嶼化現象 -

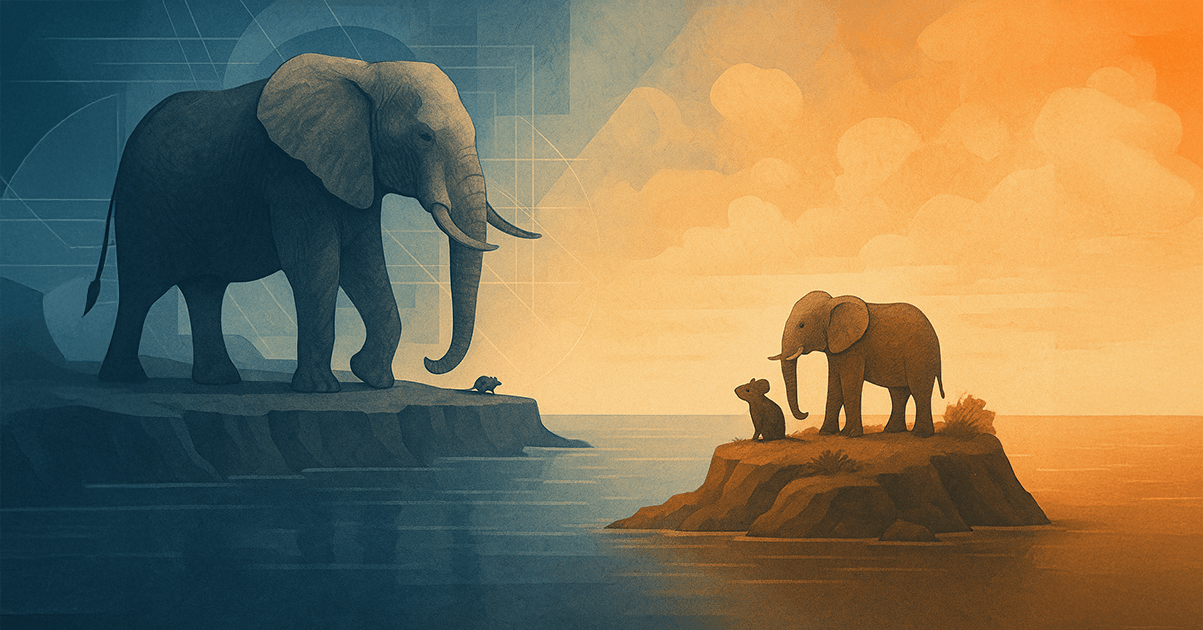

■ 大陸と島の対比

大きな大陸に住むゾウの身体は、豊富な資源と広大な環境に支えられて、さらに巨大化していく。

その同じ場所で暮らすネズミは、捕食者から逃れるために、より小さく、すばしっこい存在へと適応していく。

一方で、限られた環境しか持たない小さな島に渡ったゾウは、その巨体を維持できず、やがて縮んでいく。

逆に、天敵の少ない島に暮らすネズミは、やがて大きく成長し、大陸では想像もつかない姿へと変わっていく。

■ 環境が形を変える

この現象は生物学で「島嶼化」と呼ばれる。

同じ種であっても、生きる場所や環境条件が変われば、その姿かたちすら変化してしまう。強者と弱者の差は絶対的なものではなく、環境によって拡大もすれば逆転もする。

大きいから強い、小さいから弱い――そんな単純な図式は、島の上では通用しない。むしろ両者は、環境の枠組みの中で調整されながら共存していくのだ。

■ 組織への問いかけ

では、この法則を人間の組織に重ねるとどうだろう。

大企業という「大陸」では、制度やルールを背景に権力は肥大化し、小さな存在はますます小さな役割に追いやられる。

一方、家族経営のような「島」では事情が異なる。社長というゾウも、従業員というネズミも、限られた資源の中でお互いのサイズを調整し合う。

「家族経営はワンマンだ」という常識は、本当にこの構造を言い当てているのだろうか。

Vol.1|島の法則と組織

— 家族経営の縮図 -

■ 家族経営は“島”である

家族経営の会社は、数人から数十人規模で成り立っている。

規模の大きな企業と比べれば資源も制度も限られており、制度的な網で従業員を管理するより、日常の顔の見える関係性で動いていることが多い。

表面的には「社長=絶対権力者」と見えやすいが、島に渡ったゾウがその巨体を維持できないのと同じで、家族経営の社長もまた、その権力を持続させるための資源を欠いている。

つまり“ワンマン”に見える姿の背後では、常に資源不足や人材不足という制約がつきまとっているのだ。

■ 大陸型の権力構造

一方で、大企業という「大陸」では状況がまるで違う。

そこでは人事評価や昇進制度といった仕組みが強固に整備されており、制度そのものが「支配の道具」として機能する。

従業員は直接社長に縛られているわけではないが、ルールの網に絡め取られているため、自分の意思で動く余地は小さい。

大きな権力はますます肥大化し、小さな存在は定型業務に押し込められ、役割が細分化されていく。ここでは、ゾウはさらに大きく、ネズミはさらに小さくなる。

■ 島型の力学

家族経営という「島」では事情が異なる。

従業員が数人単位でしかいないため、誰かが欠ければ業務はたちまち回らなくなる。

この状況では、社長がいくら強権的に振る舞っても、一人の従業員が持つ替えのきかない力を無視することはできない。

従業員は社長の顔色を見つつも、自分が動かなければ会社が回らないことを知っている。

結果として、権力の集中と並行して、弱者の存在感も増していく。ここにあるのは単なる支配と隷属ではなく、環境に応じて互いの力が調整されるという独特の均衡の力学である。

Vol.2|相互人質の関係

— ワンマンの正体 -

■ 表面的なワンマン像

家族経営の会社は、外から見れば「社長がすべてを握るワンマン体制」として映る。

会議では社長の一言で方針が決まり、現場の意見はほとんど通らない。

給与や休暇に関する決定も社長次第であり、従業員はただ従うしかないように見える。

この印象から「家族経営=独裁」というラベルが生まれてきたのだろう。

■ 内側に潜む均衡

実際にその中で働く人々の感覚は、もう少し複雑だ。

従業員は表では社長に従いながらも、裏では愚痴や皮肉を言い合う。ときには「社長はわかっていない」と半ばあきらめつつ、日々の仕事を回す。

それでも辞めないのは、辞めてしまえば会社が立ち行かなくなることを皆が知っているからだ。

経営者にしても同じである。従業員がいなければ事業を回せない。誰かが抜ければ業務は麻痺し、時には廃業すら現実味を帯びてしまう。

こうして表面には見えない「相互の制約」が、関係の裏側に横たわっている。

■ 相互人質の構造

この構造を言い表すならば、相互人質の関係だろう。

経営者は従業員に依存し、従業員も経営者に依存する。どちらか一方が離れれば組織が崩れるため、双方が互いを手放せない。

結果として、強権的に見えるワンマン経営者も、実際には従業員に強く縛られている。

一方的な支配ではなく、辞められない・潰せないという前提を共有することで、奇妙な均衡が成り立っているのだ。

それは「共依存」と呼ぶこともできるし、あるいは「共犯関係」とも言えるだろう。

お互いに不満を抱えつつも、離れることなく関係を続ける。そこには単純な権力構造では説明できない、ねじれた安定が存在している。

Vol.3|大企業に潜む“島”

— 二重構造の現実 -

■ 大陸としての本社

大企業の本社や主要部署は、まさに「大陸」にあたる。

制度や評価体系が細部にまで整備され、従業員は明文化されたルールの中で働く。

上司の判断もまた制度の網に絡め取られており、個人の裁量が強く働く余地は少ない。

ここでは「言っても変わらない」「評価に響く」という感覚が従業員を支配し、隷属的な空気を生み出す。

ゾウはより巨大化し、ネズミは小さなまま固定される――これが大陸型の力学だ。

■ 島としての周縁

同じ大企業の中にも「島」は存在する。

地方支店や、会社全体から見れば利益を大きく生まない部署、あるいは人事異動で送り込まれる出向先などがその例だ。

こうした場では制度の網がゆるみ、日常の意思決定は現場に委ねられることが多い。人数が限られているため、一人が辞めれば業務が止まる。

支店長や責任者はワンマンに振る舞いがちだが、その背後には「従業員が辞めたら回らない」という不安が常に潜んでいる。

従業員もまた「ここを辞めても行き場がない」「本社からの目が届かない」という事情を抱えている。

こうして、家族経営の会社と同じように、愚痴や皮肉を交えながらも共存せざるを得ない関係が築かれていく。

■ 大企業の二重構造

つまり、大企業は単一の「大陸」ではない。

中央には強固な制度に支えられた大陸型の構造があり、その周縁には家族経営に似た島型の構造が併存している。

一方では制度による支配と隷属が働き、もう一方では相互人質としての共依存が息づいている。

大企業は「大陸」と「島」の二重構造を内包しているのだ。

この視点に立てば、「大企業=制度的支配、家族経営=ワンマン」という単純な対比では、組織の実像を捉えきれないことが見えてくる。

Vol.4|“島の構造”として組織を見る

— 新しい組織理解へ -

■ 常識を疑う

「家族経営はワンマンだ」という常識は、これまで繰り返し語られてきた図式だ。

だが、その実態をつぶさに見れば、そこには一方的な支配と隷属ではなく、互いに逃げ場を失った者同士が織りなす共依存の関係が広がっている。

そしてこの構造は、家族経営に限らず、大企業の周縁でも同じように観察できる。

常識に頼って見れば「独裁」と切り捨てられる関係も、実際には「相互人質」としての均衡に支えられているのだ。

■ 構造の二面性

組織を見渡せば、大陸型と島型という二つの構造が同居していることがわかる。

大陸型は、制度とルールによって権力を増幅させ、従業員を網に絡め取る。

島型は、資源の限られた環境において相互依存の関係を強め、愚痴や皮肉を吐き出しながらも共存していく。

どちらも「組織における現実」であり、優劣や善悪で単純に語れるものではない。

重要なのは、自分がいま立っている場所が大陸的なのか島的なのか、その構造を見極める視点を持つことだ。

■ 立脚点を知る

だからこそ、問い直すべきは「ワンマンか否か」ではない。

むしろ「自分はいまどんな構造の上に立っているのか」という立脚点を知ることが必要だ。

制度に守られた大陸にいるのか、共依存で均衡を保つ島にいるのか――。

この視点に立つことで、これまで見えなかった組織の風景が立ち現れてくるだろう。

そのとき、組織をどう捉えるか、そして自分がその中でどう振る舞うかという問いが、改めて姿を現すはずだ。