《我関せず、のち晴れ 》

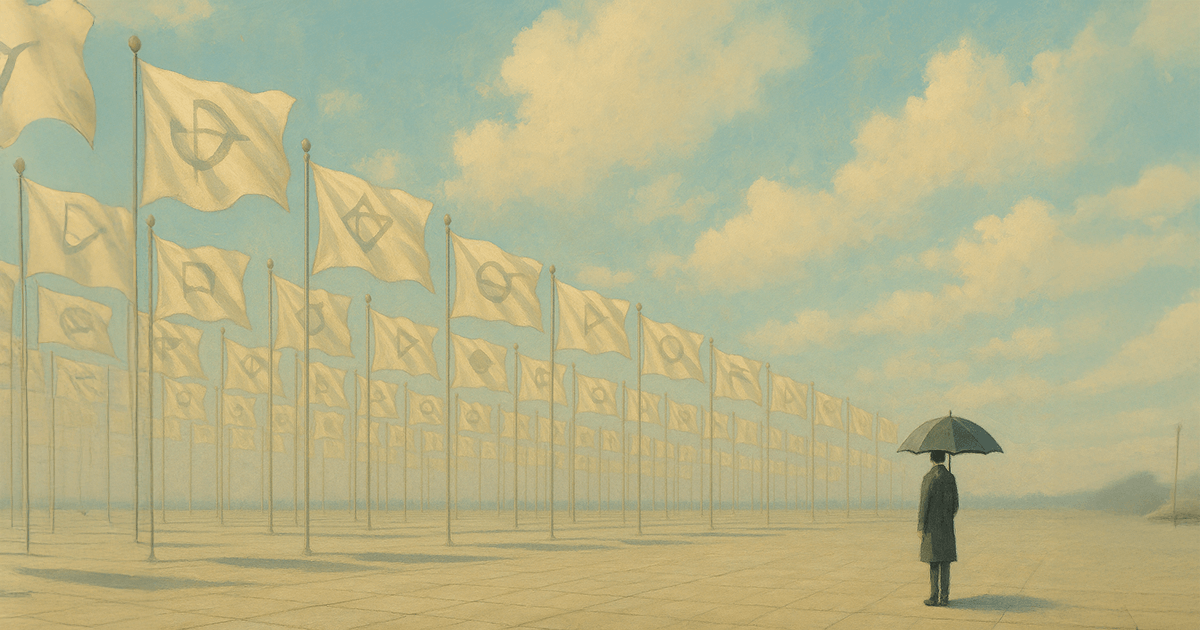

- 「正しさ」の影に潜む、静かな圧力 -

プロローグ:

「それ、いいですね」と共感を示しながらも、胸にざわつきを覚える瞬間がある。

古い正解を手放したつもりが、気づけば新しい正解に縛られている。

善意から滲み出す「こうあらねば」の空気は、知らぬ間に他者の自由を奪うこともある。

だからこそ問いたい。選ばない自由、関わらない自由もまた、確かな選択肢ではないか、と。

Vol.0|違和感は繰り返される

— 新しい正解 -

ある日、SNSを眺めていたら、目に留まった投稿があった。

ざっくり言えば、こんな主旨だった。

「うちはもう、お客様との飲み会や会食は一切やってません。」

「毎月の経費、ほぼゼロで回してます。」

「レジ袋もレシートも断ってる。“無駄”を持たない暮らしが心地いいんです。」

—たしかに、ひとつの考え方としては、わかる。

だけど、なぜか胸の奥がざわつく。

言葉にはできないけれど、どこかで感じたことのある“違和感”だ。

■ 「脱・正解」の顔をした、新しい正解主義

この違和感の正体は、おそらくこれだ。

「旧来の正解主義」を否定しながら、別の形の“正解”を打ち立てている構図。

「こうすべき」という明文化された指針はなくとも、

「これが自然でしょ?」「こっちが誠実でしょ?」という空気が、

やんわりと、しかし確実に他者を包み込んでいく。

古い価値観の押し付けがダメだということは、みんな分かってきている。

でもその反動として、「新しい正しさ」を作りたくなる衝動もまた、人間の性なのかもしれない。

それが、

「経費を使わない私は自立している」

「ポイントカードを持たない私は損得に支配されていない」

というかたちで表出すると、

知らぬ間に、また別の“理想像”を量産することになる。

■ 善意が染み出す、その先にある圧力

厄介なのは、それらが「善意」から発されているということだ。

悪意でも支配欲でもない。

ただ「自分がそうしたら、心地よかった」

「だから勧めたい」—それだけのこと。

でも、ふとした瞬間に思うのだ。

それってほんとうに“自由”なの?

それを採らない人の“自由”は、どこにあるの?

押しつけのつもりはなくても、

共有が過剰になれば、やがて“空気”になり、

空気が定着すれば、それは見えないルールになる。

「自分の選択」を語っているようで、

その語り方が、“他人の選択肢”を閉ざしてしまうことがある。

■ 「正しさ」より、「責任」の方が深い

ぼくは、コロナ禍のときに、そのことを痛感した。

あのとき、ワクチンをどうするかという話題が、世間を二分していた。

打つべきか、打たざるべきか。

善か、悪か。

正義か、愚かさか。

でも、そのどれでもなく、

「自分の人生として、どう選ぶか?」 を、はじめて本気で考えた。

誰かの意見をうのみにするでもなく、

誰かに後押しを求めるでもなく、

「後悔しないかどうか」を軸に、自分で決めた。

そのときはじめて、

「選択に責任を持つ」ということが、

こんなにも自由で、怖くて、静かなんだと知った。

■ 違和感は、次の問いを開く種

だからこそ、感じるのだ。

この静かな違和感が、どこかでまた「新しい檻」になりかけていることに。

それが悪いわけではない。

何かを信じて、選ぶことは大事だし、共感しあうこともあっていい。

でも、その正解の輪の外にいる人たちを、取り残すような語りは、

できれば避けたいと思うのだ。

正しさよりも、責任を。

共感よりも、余白を。

たとえ一人ひとりの選択が違っても、

その違いが、心地よく風に揺れるような社会であってほしい。

違和感は、次の問いを開くための、静かなノックなのかもしれない。

Vol.1|善意のくせがすごい

— 優しさの圧力 -

■ 善意のマントの下で

「あなたのためを思って言ってるんだけどさ」

この言葉の出だしには、だいたい少しの善意と、たっぷりの正しさが混ざっている。

税理士が「小さな会社こそインボイスはチャンスですよ」と言ったとき、

それは職業倫理かもしれないし、親切心かもしれないし、単なる営業トークかもしれない。

でも、受け手がそれを“唯一の正解”として聞き取ってしまったとき、

善意は一気に「信仰」へと変わってしまう。

SNSでよく見かける「本当に豊かに生きるための5つの習慣」なんてのも、

たいていはその人の経験則であって、万人にとっての真理ではない。

でも、その語り口が断定的であるほど、

それを正解と信じたくなる人が現れる。

善意のくせがすごい。

■ 「それが正しい」と信じたい心理

不思議なもので、人は自分の選択に確信が持てないときほど、

他者の選択に口出ししたくなる。

「そうじゃないよ」「こうしたほうがいいよ」

その声の根っこには、

“自分の選んだ道がきっと正しい”という確信が欲しい、

という静かな不安があるように思う。

なぜ、そうなるのか。

おそらくそれは、

自分が選んだことによって得られる未来を、どこかで強く期待しているから。

まだ来ぬ未来に、選択の正しさを委ねているから。

逆にいえば、いまこの瞬間の自分に納得していれば、

他人の選択にそこまで敏感にはならない。

「そういうのも、あるよね」と自然に言える人は、

きっと“自分のあり方”に、ある程度の手応えを持っているのだと思う。

■ 正しさの布教活動

“自分の選択”を“みんなの正解”にしようとするのは、

どこかで安心を共有したいからだ。

それ自体は悪いことじゃない。

ただ、その行動が「正しさの布教」になってしまうと、

途端に“自由”が失われる。

たとえば生活スタイルや子育て論、働き方改革や地方移住。

どんなトピックでも、誰かが語りはじめた瞬間、

それが「理想」として消費されてしまう。

語り手が自信たっぷりであればあるほど、

聞き手はそれを“正解”だと信じたくなる。

でも、よくよく見てみると、

その理想の形が「自分の望む豊かさ」とはまったく違っていた、なんてこともある。

それでも、声が大きければ勝ってしまうのが、

この世界の構造だ。

■ マジョリティの旗の持ち替え

面白いのは、かつてマジョリティの立場にいた人が、

“脱マジョリティ”の旗を掲げるときの力学だ。

「かつての自分は、間違っていた」と語る姿には潔さもある。

けれど、その語りが“新しい正しさ”を生んでしまうこともある。

たとえば都市生活から地方移住した人が、

「本当の豊かさは自然の中にあった」と語る。

それ自体は真実かもしれないし、心からの実感なのだと思う。

でも、それが「地方こそが本来の生き方」となってしまうと、

また別の圧力が生まれてくる。

一周回って、やってることは「元いた場所」とあんまり変わらなかったりする。

ただ、看板が変わっただけ。

■ 「それもありだね」と言える人

本当に自分のあり方に納得している人は、

他人の選択に干渉しない。

「それは違う」とも言わないし、

「こっちが正しい」とも言わない。

ただ、「それも、ありだね」と静かに言うだけ。

それって、ものすごく勇気がいることだと思う。

自分を信じつつ、他人の選択も尊重するという姿勢には、

内側の成熟がいる。

でも、私たちはコンサルティングという場に立っていると、

そうも言っていられないことがある。

相手の無自覚な前提を指摘せざるをえない時、

“自分の選択を押し付けてしまうかもしれない”というジレンマが生まれる。

「それもありだね」と思っていても、

同時に「ここは見ておいた方がいいですよ」と言いたくなる。

■ 盟友との対話

ここで登場するのが、“盟友”の存在だ。

アーノルド・ミンデルの言うところの、厄介者でもあり、力でもある存在。

曖昧さのなかに留まりつつも、必要なときには輪郭を立てる。

そのとき、ふと現れては、破壊的なまでの明晰さをもたらす。

ときに鋭く、ときに苦々しい真実を突きつける。

この“盟友”は、自分の中にある“エッジ”——越えづらい境界を知らせてくれるし、

相手がどこで立ちすくんでいるのかにも気づかせてくれる。

つまり、ただの鋭さではない。

ただの優しさでもない。

あくまで、その場に必要な“明晰さ”を連れてくる存在。

僕たちは、この“盟友”を恐れずに、ちゃんと仲間として迎え入れる必要があるのかもしれない。

善意と正しさの狭間で、揺れるその場に、ほんの少しの深呼吸とともに。