自分で担うべきものと、手放すべきもの。

その線引きは、誰かが決めるものではない。

でも、自分ひとりでも決めきれない。

それはいつも、関係の中で、揺れながら見えてくる。

役割を担いすぎて疲れている人も、

手放しすぎて自分の輪郭がわからなくなった人も、

まずはその“あいだ”に身を置くことから始められるのかもしれない。

誰が決めたわけでもないのに、

気づけば自分が引き受けていた役割がある。

それは日常の中で自然と立ち上がり、

いつの間にか「自分の仕事」になっていた。

だが本当に、それは自分だけが担うべきものだったのだろうか。

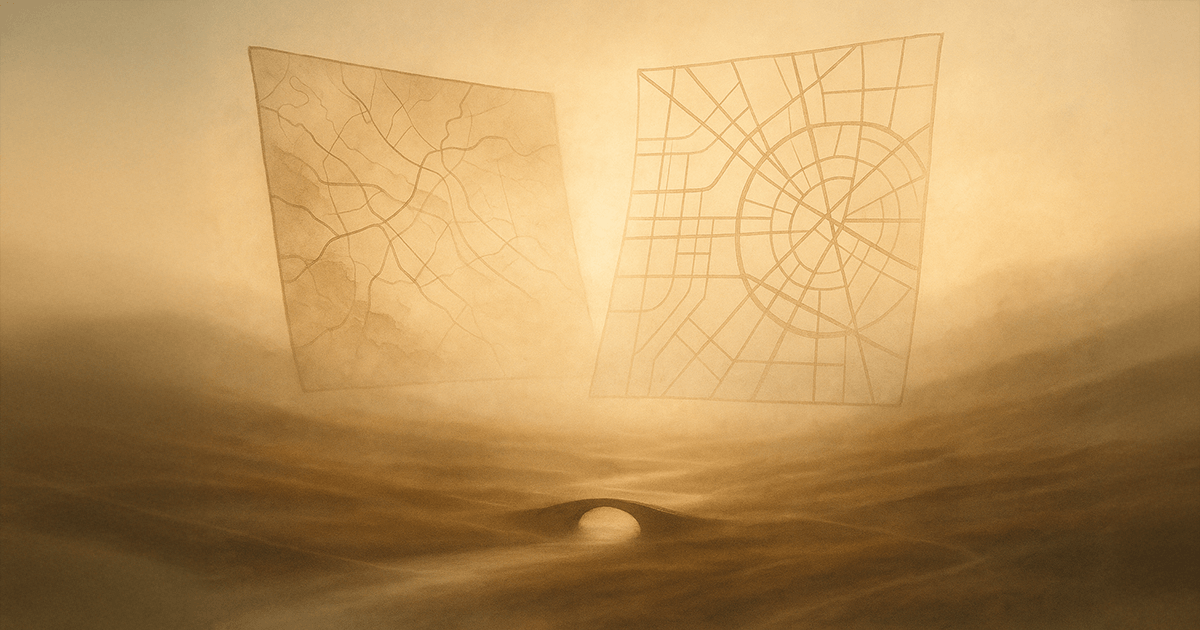

「自律」と「委ね」のあいだで揺れながら、

私たちは日々、見えない地図を描いている。

このシリーズでは、

その曖昧で流動的な境界線に耳を澄ませてみたい。

“役割”という言葉の奥に、

まだ見ぬ風景がひろがっている気がしてならない。

健康とは、自分で取り組まなければならないものと、

人に委ねられるものがある──。

そんな何気ないひとことから、このシリーズは始まる。

たとえば、日々の食事や睡眠、運動は、自分の意志でしか選べない。

一方、検査や手術といった専門領域は、他者に委ねざるを得ない。

そのどちらが欠けても、「健康」は成り立たない。

不思議なことに、この構造は仕事にもあてはまる。

自分で判断し、行動し、責任を持つ部分。

他者の専門性に任せ、助けを受け、共に進める部分。

自律と依存ではなく、自律と委ね。

そこには、力のバランスというより、役割の分かち合いがある。

私たちは日々、境界線を引いている。

「これは自分の仕事」

「これはあの人に任せよう」

けれど、その線は固定されたものではない。

体調や気分、人間関係、状況の変化によって、常に揺らいでいる。

このシリーズでは、

自分で担うべきものと、他者に委ねるもののあいだにある曖昧な領域──

その“揺らぎ”こそが生きる上でのリアルな地形であり、

私たちが歩いてきた軌跡そのものなのではないかという仮説のもと、

静かに、観察を重ねていく。

そして、

「役割」という言葉に潜む力と、

その分かち合いにある豊かさを、

そっとすくいあげてみたい。

■ 自律の領域には、習慣がある

健康を保つために必要なのは、意志というより習慣だ。

意思だけでは、毎日の食事や運動、睡眠は継続できない。

それは、仕事における「自律」の側面も同じかもしれない。

意思決定の力やモチベーションよりも、

“毎朝どう始めるか”

“小さな約束をどう守るか”といった

地味で、繰り返しのある営みが、

自分の役割を形づくっていく。

■ 委ねるとは、手放すことではない

「委ねる」は「任せる」や「放棄する」とは違う。

むしろ、自分の中の「限界」や「足りなさ」と向き合い、

他者の力を信頼し、受け入れるという、

能動的な選択だ。

誰に、何を、どのように任せるか。

その判断には、自分の役割だけでなく、

相手の可能性や関係性も含まれている。

委ねるとは、相手の存在を信じるという行為でもある。

■ 自分で抱えすぎることの罠

「ちゃんとしなきゃ」「責任は自分にある」

そう思うほど、人は役割を抱え込みやすい。

気づけば、自律は孤立に変わり、

委ねることは「甘え」や「無責任」と誤解される。

本当は、役割とは、流動的なものだ。

一度引き受けたことでも、状況や関係の変化によって、

手放したり、引き渡したりしていい。

それを“わがまま”と呼ぶのか、“しなやかさ”と呼ぶのかは、

文化や場によって変わってくる。

■ 見えない境界線に耳をすます

自分で担うべきものと、手放すべきもの。

その線引きは、誰かが決めるものではない。

でも、自分ひとりでも決めきれない。

それはいつも、関係の中で、揺れながら見えてくる。

役割を担いすぎて疲れている人も、

手放しすぎて自分の輪郭がわからなくなった人も、

まずはその“あいだ”に身を置くことから始められるのかもしれない。

■ 「任せたよ」と言うのは、むずかしい

相手の力を信じていないわけではない。

ただ、思い描いた結果にならなかったとき、

自分が責められるかもしれない、

相手に負担をかけてしまうかもしれない──

そんな小さな不安や遠慮が、言葉をのど元で止めてしまう。

■ 委ねるとは、託し、見届けるということ

“任せる”という行為には、何かがある。

それは、ただ「自分でやらない」ということではなく、

何かを託し、何かを見届けるという行為だ。

■ 信頼は、あとからやってくる

完璧に準備が整ってから任せるのではなく、

揺れながら、失敗を重ねながら、

「この人に任せてよかった」と思える瞬間が、

あとからやってくる。

■ 委ねる側も、育っていく

“任せる側”は、見守ることで育つ。

“任された側”は、試行錯誤することで育つ。

そしてそのあいだに、「役割」が揺れながら、再定義されていく。

■ 任せることは、関係を編みなおすこと

役割とは、固定された肩書きではなく、

関係のなかで何度も編みなおされるものなのかもしれない。

■ それでも、耳をすませている自分がいる

「これは任せていいだろうか」

小さな境界線に、今日もまた耳をすます。

任せることを、もう一度、やさしく問い直してみる。

家族でも、職場でも、長く共にいるほど、

役割は固定されていくようでいて、

ほんとうは、静かに入れ替わりつづけている。

■ 役割は、固定されていない

最初は自然に分かれたはずの役割。

たとえば、決める人と支える人、

まとめる人と動く人、

気にかける人と頼る人──。

だけど関係が続くほど、それは少しずつ揺れていく。

ある日ふと、逆のことをしている自分たちに気づく。

そして、あえて言葉にしないまま、また役割は移ろっていく。

■ 主導権は、ひそかに渡される

いつも前に立っていた人が、ふと後ろに下がったとき、

誰かが一歩前に出る。

誰が指示したわけでもないのに、

場は、それを自然と許容している。

それは、主導権が消えたのではなく、

静かに、ひそかに、手渡されていたということなのかもしれない。

■ 「支える」「支えられる」は、ひとつの線の上にある

以前は支えてくれた人を、

いつのまにか自分が支えている。

以前は守っていたと思っていた人に、

いまは自分が守られている気がする。

支える/支えられるは、線の両端ではなく、

ゆるやかな振り子のように行き来するもの。

どちらかに居続ける必要はない。

■ 役割は、人につくのではなく、場に浮かぶ

あの人がいなくなったとき、

意外な誰かがその役割を担い始める。

それは、役割がその人“だから”ではなく、

その場に必要だったからなのかもしれない。

役割は、人に貼りついているものではなく、

関係のなかに浮かぶ“かすかな位置”のようなもの。

■ 変わることを、ためらわないでいたい

長く同じことをしていると、

変わることに、どこか罪悪感がついてくる。

「もう前のようにはできない」

「自分の役割を果たせていない」

そんなふうに感じてしまうときもある。

でも、変わっていいのだと思う。

役割は、ひとつの姿にとどまるものではない。

誰かに渡したり、また戻ってきたり、

場の流れのなかで、何度でもかたちを変えていい。

いつの間にか立ち位置が変わっていることに、

ふと気づく日がある。

そこに、抗わず、背負わず、

ただ流れていけたらと思う。

そしてまた、そっと耳をすませている。

いま、自分はこの場で

何の役割を持っているのだろう──と。

「うちは風通しがいいって、言われるんですよね」

彼はそう語ったあと、自分でその言葉に小さく首をかしげた。

それはたしかに“そういう空気”でつくられた職場だった。

笑顔もある。報連相もある。反論も一応できる。

でも、どこかが不自然だった。

誰かが本当に迷っているとき、

誰かが納得していないとき、

誰も、口を開かない。

議論の場では意見が出る。

けれど、それは「言っていいこと」の範囲を出ない。

「何か言いにくいことって、ありますか?」

ある日、そう訊かれたとき、

彼は反射的に「特にないですね」と答えた。

でもそのあと、なぜか胸のあたりがざわついた。

“自分自身も、誰かにとっての言いにくさの一部なのかもしれない”

そんな思いが、ふと頭をよぎった。

問いが届くとは、どういうことなのか。

それは、「答えられる問い」に出会うことではなかった。

むしろ、自分が見ていなかった視点が、

急に目の前に差し出されるようなことだった。

セッションのあと、

彼は部下と話すときの自分の表情が、気になるようになった。

口を挟むタイミングが、一瞬だけ遅れるようになった。

風通しをつくっている“つもり”と、

風が通っている“実感”のあいだには、

ずいぶん距離があることに、ようやく気づき始めたところだ。

特に困っているわけではなかった。

仕事も順調で、それなりに任されていたし、

人間関係も大きな問題はなかった。

強いて言えば、忙しさのわりに、

手応えがある日とそうでない日の差が、

最近ちょっと大きい気がしていた。

セッション前に送られてきたコラムを、

移動中に軽い気持ちで開いて読んでいた。

そこで出てきた問いのような一文に、

なぜかスクロールが止まった。

内容はよく覚えていないけれど、

「自分で選んでいると思ってたけど、本当にそうだろうか」

みたいなことが書いてあって、

なんとなく、それだけが残った。

考えたくて残ったわけじゃない。

たぶん、“思い出させられた”のだと思う。

日々の中で、考えないようにしてきたことを。

べつに答えが欲しいわけじゃなかった。

問いそのものが、ただ残っていた。

あの日から、何かが始まった──

……ような気がしている。

でもそれも、まだよくわからないまま、日々が流れている。

彼女は完璧だった。

資料は整理され、言語化も抜群。

最新のリーダーシップ論も、セルフコーチングも習得済み。

部下の話も最後まで聞くし、自己開示も忘れない。

“できている”はずだった。

なのに、どこかでいつも空回っていた。

目の前のチームが“本当に動き出す感覚”が、ずっと訪れなかった。

信じている理念もある。

正しいはずの姿勢もある。

でも、何かがつながらない。

自分だけが深呼吸をして、まわりは息を止めているような空気。

「みんなは、今、何を感じてるんだろう?」

それを誰にも聞けないまま、数ヶ月が過ぎた。

ある日、セッションで問いかけられた。

──「あなたが“うまくいっている”と信じている、そのやり方は、あなたのものですか?」

彼女は、すぐには答えられなかった。

気づけば、やってきたことのほとんどが

“良いと言われてきたもの”をなぞることだった。

その問いは、答えを求めていなかった。

ただ、自分に静かに根を張っていく感じがした。

すぐに何かが変わったわけではない。

でも最近、

言葉が出てこないとき、黙っていることを自分に許せるようになった。

問いのないまま語るよりも、問いを残したまま立ち止まるほうが、

本当はずっと勇気のいる行為だったことを、いま少しだけ実感している。

彼は、いつも正解を持っていた。

部下に示す指針、顧客への回答、家族のための決断。

迷う前に動くことが、美徳だと信じていた。

ある日、「問いに向き合うセッション」があると聞いた。

正直、それが何の役に立つのか、すぐには分からなかった。

けれど気づけば、彼はその場にいた。

セッションの帰り道、手元に答えはなかった。

ただ、一枚の紙に書かれていた問いが、頭から離れなかった。

──「誰に見せるための“正しさ”を演じていますか?」

その問いは、数日経っても消えなかった。

会議中、ふとした沈黙のとき、夜に一人でお酒を飲むとき。

誰にも言えないまま、彼の中でその問いは形を変えながら残りつづけた。

半年後。

彼はまだ、その問いに明確な答えを持っていない。

けれど、何かを決めるときの速度が少しだけ遅くなった。

立ち止まり、問いを思い出す時間ができた。

そして最近、部下にこう言われた。

「……最近、課長って、なんか言いかけて止まるときありますよね」

彼は笑ってごまかしたけれど、内心ではわかっていた。

その“言いかけた言葉”の裏に、問いがある。

それはまだ形にならないけれど、確かに自分の中に居座っている。