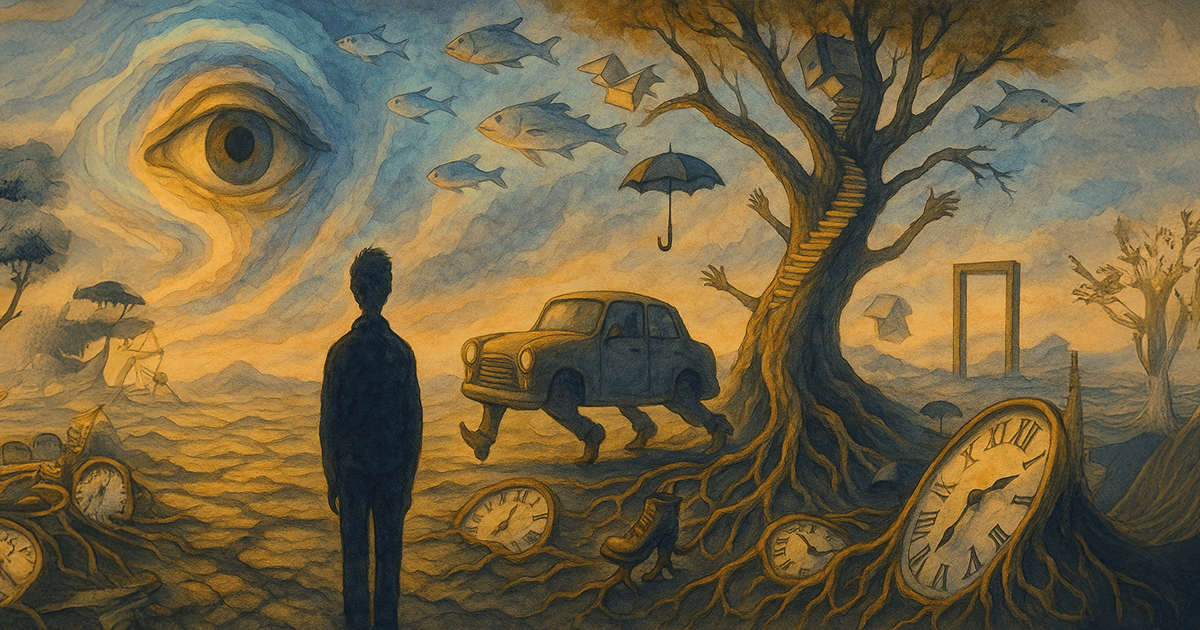

《 夢の風景に立ち会う 》

- 変性意識とビジネスのあいだに -

プロローグ:

夢は、もうひとつの現実の風景かもしれない。

夢の中で立ち会った風景が、目覚めた後も胸に残ることがある。

理屈も筋道もないはずなのに、なぜか「何かがあった」と感じてしまう。

その感触は、現実の只中でもときおり立ち上がる。

名づけられない違和感、言葉にならない気配──それは、変化の入口として、夢と現実のあわいに潜んでいるのかもしれない。

Vol.0|変性意識と〈現実〉のあわいに

Vol.0|変性意識と〈現実〉の

あわいに

— 言葉にならないざわめき -

■ その“ざわめき”に立ち会う

夢はときに、「意味がない」と片づけられる。

起き抜けのぼんやりした記憶、筋の通らない展開、突拍子もない人物や風景──。

しかし、目が覚めたあともしばらく胸に残る、あのざわめきや圧迫感は、一体どこから来るのだろう。

それはたぶん、〈現実〉よりも深いところからの、何かの呼びかけなのだ。

変化の前触れに、まだ言葉にならないかたちで触れてしまったとき、私たちは「夢を見た」と感じるのかもしれない。

そしてその“手触り”に立ち会うことは、現実の只中に生きるわたしたちにとっても、決して無関係な営みではない。

■ 変性意識と〈現実〉のあいだ

変性意識(Altered State of Consciousness)──それは、理性の照明が弱まり、知覚や感覚の輪郭がゆらぎ出す意識状態。

奇妙なことに、この状態は、わたしたちが〈現実〉と呼ぶ場所──たとえば職場や組織のなかで起きる、“トラブル”や“違和感”とも、どこか似ている。

たとえば、何度修正しても繰り返される同じ問題。

誰も悪くないのに空気だけが淀んでいく場面。

合理的な説明の網目から、すり抜けていく“何か”。

もしかするとそれは、一次プロセス(理性・意志・戦略)では扱いきれない、二次プロセス(抑圧された葛藤や未完の感情)が浮上しようとしているサインかもしれない。

そうした“未完の情報”が、夢の中では象徴的なかたちをまとって現れる。

■ 夢が映す、非合理の風景

ある夢の中に、崩れかけた塔があった。

名前を呼んでも振り返らない人がいた。

遠くから聞こえてくる風鈴の音が、なぜか妙に胸を締めつける──。

筋道はない。意味もわからない。

しかし、確かにそこには“何か”がある。

- 説明のつかない、しかし明確な「違和感」

- 過去と現在、記憶と構造が交錯する気配

- 目に見えないまま、落ち着いて崩れていく足場

それは夢の中だけの話ではなく、現実のなかで、すでに始まっているかもしれない。

そしてその微細な兆しこそが、次の変化への入口になっている。

■ 夢を読むとは、“風”を聴くこと

夢を読む──。

それは、解釈や分析ではなく、その場に流れていた「風」や「湿度」や「温度」を、もう一度、手のひらの上に立ち上げてみること。

そうして夢の風景に触れる感性は、〈現実〉においても使える。

理屈では捉えきれない場の変化や、人と人のあいだで起きる微細なズレを捉えるための、もうひとつの感受性。

実際、コンサルティングの現場でも、ふいに場が変わる瞬間がある。

誰かが沈黙し、涙を流す。

語られなかった“何か”が場に満ちる。

夢と同じように、その出来事は、意味を超えて現実を動かしていく。

■ もうひとつの現実を、傍らに

夢の風景に立ち会うとは、揺らぎを排除するのではなく、それをもうひとつの現実として傍らに置いてみること。

正しさだけでは見落としてしまう“余白”のなかに、ほんとうの兆しが潜んでいる。

それは、〈現実〉の只中に立つコンサルタントにとって、声なき声に耳を澄ますための羅針盤となるのかもしれない。

Vol.1|壊れかけた遊園地と機能する組織

Vol.1|壊れかけた遊園地と

機能する組織

— 壊れていない場所を見つめる -

■ 導入|懐かしいのに、少し怖い

夢の中で、私は遊園地にいた。

どこかで来たことがあるような、しかし現実には存在しないはずの場所。

ジェットコースターは止まり、メリーゴーランドの音楽はテープのように歪んでいる。

色彩は鮮やかなのに、空気はどこかくぐもっていた。

懐かしいのに、少し怖い──その感覚は、組織が「機能しなくなり始めた」ときの空気と、どこか似ていた。

■ 壊れかけの風景に潜む“問い”

夢の中の遊園地は、子ども時代の象徴だろうか。

いや、それだけではない気がする。

そこには、かつてうまく回っていた何かが、今は崩れかけているという“風景の記憶”があった。

組織もまた、長く続けば続くほど「壊れかけ」の兆しを内に含む。

- 場のエネルギーがどこか淀んでいる

- 本音が語られず、形式だけがなぞられる

- 一見うまくいっているが、どこかがもう“生きていない”

そうした状況では、「なぜ機能しなくなったのか?」という問いでは足りない。

むしろ、“何がまだ壊れていないのか”を、風景として感じ取ることからしか、始まらないのかもしれない。

■ 動いているものと、動いていないもの

夢の中で、ひとつだけ動いているものがあった。

古びた観覧車だ。誰も乗っていないのに、軋みながら、ゆっくりと回っている。

その様子を見て、私は奇妙な感情にとらわれた。

「これは、まだ動いているのか。それとも、止まれなくなっているのか」

組織における“機能”もまた、そうかもしれない。

何かが回っているからといって、それが「生きている」とは限らない。

止め方を忘れたまま、動き続けているだけかもしれない。

問いは変わる。

「どう回すか」ではなく、「なぜ回すのか」へ。

そしてときに、「いまは止めていいのかもしれない」へ。

■ 境界に耳をすます

夢が教えてくれるのは、中心ではなく“境界”のことだ。

そこに立ち現れるのは、答えではなく、輪郭のにじみ。

ビジネスの現場でも、決定ではなく、問いのかすかな震えが、未来の兆しになることがある。

コンサルティングという仕事は、正しさを教えるものではない。

むしろ、「まだ壊れていない場所」に触れること。

言葉にできない感覚を、誰かと共有しながら、観覧車が止まるのを見守ること。

その“あわい”にこそ、変化の入口があるのだと思う。

Vol.2|取り違えられた名前と役割の風化

Vol.2|取り違えられた名前と

役割の風化

— 私」と呼ばれる声の行方 -

■ 知らない誰かの名前を呼ばれる

夢の中で、私は誰かに呼び止められた。

振り向くと、知らない人がこちらを見ている。

「◯◯さん」と声をかけられ、戸惑いながらも、私はなぜか頷いていた。

その名前は、私の名前ではない。

しかし夢の中では、なぜか訂正しようという気にならなかった。

目覚めたあと、胸の奥に残っていたのは、落ち着かない違和感。

「私は、誰として存在していたのだろう?」という、声にならない問いだった。

■ 役割が名前を侵食するとき

組織やプロジェクトの現場では、名前よりも先に「役割」が立ち上がる。

部長、プロジェクトリーダー、調整役──。

そのうち、名前と役割の境界が曖昧になり、自分でも自分を役割の中に閉じ込めてしまうことがある。

- 気づけば、役割に合わせた言葉しか話さなくなっている

- 何を感じているかよりも、何を言うべきかが先に立ってしまう

- 「自分」という感覚が、少しずつ遠のいていく

取り違えられた名前は、そうした侵食を夢が告げているのかもしれない。

■ 関係の地図

名前とは、他者との関係の中で繰り返し呼ばれ、編み上げられるものだ。

本来は、その人の存在の“輪郭”を柔らかくなぞる呼びかけのはずなのに、組織の中では、機能や期待、過去のラベルと結びつきやすい。

夢の中で名前を取り違えられることは、こう問いかけているようにも思える。

「あなたは、本当に“あなた”として呼ばれているか?」

「それとも、誰かの期待に最適化された“何か”として、名付け直されてはいないか?」

そこには、名前という小さな窓から覗く、関係の構造のにじみがある。

■ 境界がほどけるとき、再び「私」が現れる

変性意識の状態では、自己と他者の境界がふと緩む。

それは混乱にもつながりうるが、ときに、役割の仮面を外した“素の声”が立ち上がる瞬間でもある。

コンサルティングの現場で、ふと誰かが「そういえば、私は何がしたかったんだろう」とつぶやくことがある。

その言葉は、役職でもスキルでもなく、一人の“私”が輪郭を取り戻そうとするささやきだ。

夢が取り違えられた名前を差し出してくるのは、忘れていた自分の呼び名を思い出させるためかもしれない。

■ 名前の奥で、誰が呼んでいるのか

夢に現れる名前のズレは、現実の役割とアイデンティティの隙間を照らす。

そしてその隙間には、まだ言葉にならない“誰か”が佇んでいる。

その声に触れること──それは、落ち着いて再び「私」に戻るプロセスでもある。

見慣れた肩書きの奥で、いま、何が呼ばれているのか。

その問いに耳を澄ますとき、現実の風景もまた、少しだけ揺れはじめる。

Vol.3|夢を編集する手つき

— 置き去りにされた断片と向き合う -

■ 編集される夢

夢を語ろうとするとき、私たちはそこに一つの「構成」を与える。

バラバラだった記憶の断片が、いつのまにか一本の糸でつながれていたかのように語り直される。

意味のなかった風景が、一つの意味に組み直されていく。

そうしなければ語ることができない。

だが、そうしてしまうことで、何かが確実に置き去りにされていく。

■ もともと編集されたもの

夢はもともと編集されている。

順序も、因果も、視点さえも飛び越えて、バラバラな断片がそこに共存している。

時間は進まない。登場人物がすり替わる。自分が誰なのかも曖昧なまま、ただ「そこにいる」ということだけが確かで、何も確かではない。

私たちが夢を語るとき、その「編集済みのもの」をさらに編集し直している。

言葉にできないものを、言葉にするという暴力で。

■ 編集の余白を開く

では、夢を語るという行為を、暴力ではなく、もう一つの編集として扱うことはできないか?

それは、傷をなぞるような語りではなく、風景の奥行きを確かめるような、落ち着いた手つきかもしれない。

見えなかった光の角度を引き出すような、微細な編集。

語ることによって、夢の「別の可能性」が立ち上がるような語り。

——編集する、というよりも、編集の余白を開く。

その手つきの繊細さに、私たちはどこまで耐えうるだろうか。

■ 立ち現れるまなざし

そうして編集の手つきを整えようとするたびに、なぜか、あの風景の端に佇む誰かの姿が、ぼんやりと立ち現れる。

わたしはまだ、そのまなざしを見ている最中なのかもしれない——。

Vol.4|ほころびが始まる場所

— 風景の奥に潜む兆し -

■ 整っているのに、どこかが壊れている

夢の中、私は見慣れたようで知らないビルのロビーにいた。

壁は磨かれ、照明も温かく、受付の人たちも丁寧に働いている。

しかし、なぜか「ここは壊れかけている」と感じていた。

自動ドアが開くたびに、どこかから風が吹き抜けていく。

言葉にできない“ズレ”が、ロビー全体に漂っていた。

それは、「うまくいっている風景の中にある、不安定さ」。

現実でも、私たちはこうした“構造のほころび”に直面することがある。

■ 「何かが変だ」と感じたときに起きていること

ビジネスの現場でも、こんな瞬間がある。

- 仕組みは整っているのに、なぜか関係性が噛み合わない

- 成果は出ているのに、場がぎこちない

- 誰も明確には言わないが、どこかに“ひび”が入っている

こうした違和感は、ロジックでは掴めない。

しかし夢の中のように、感覚や気配として確かに存在している。

そしてそれは、“次の変化”が始まる前触れなのかもしれない。

■ 崩れかけた風景が見せるもの

夢に出てくる「壊れかけの建物」や「異音のするエレベーター」、「形を失いつつある広場」などのモチーフは、現実の中で静かに進行している“崩壊の兆し”を象徴していることがある。

それは、“機能不全”というよりも、“かつての秩序では応じきれない段階”に入っていることを知らせるサイン。

夢は、それを過剰にドラマ化するでも、明確に告げるでもなく、ただその“感触”を私たちに体験させる。

私たちは、その体験の中で初めて、目の前の風景を“別の視点”で見つめ直し始める。

■ 「壊れかけている」ことに耐える経営

本当に壊れてからではなく、「壊れかけている」という不安定な状態を、どう扱うか。

これは、持続可能な経営において非常に本質的な問いとなる。

- 新しい秩序を模索するために、いったん不安定さを引き受ける

- 既存の「うまくいっている」構造を問い直す勇気を持つ

- 目に見えない“ひび”を、言葉になる前に感じ取る感性を鍛える

これらはすべて、夢に立ち会うときの姿勢とよく似ている。

■ 見えない「兆し」に触れるということ

夢の中で、あのロビーが実際に壊れたわけではなかった。

しかし私は、あの風の流れや照明の反射の中に、確かに“終わりかけている何か”を感じ取っていた。

現実でも、“兆し”はいつも静かに現れる。

それに触れられるかどうかで、次の選択の質は変わる。

夢の風景の“ほころび”を見つめること。

それは、現実の変化の臨界点に、ひと足早く立ち会うことなのかもしれない。

Vol.5|選べなかった夢、閉じられた扉

Vol.5|選べなかった夢

閉じられた扉

— 未完了の選択が呼び戻すもの -

■ 夢のなかの車内には、いまも降りられなかった誰かがいる

夢の中で、私は見知らぬ駐車場に車を停めていた。

隣には旧い友人、後部には誰かの影。

しかし、その姿は途中までぼんやりしていて、はっきりとしない。

車を離れたはずなのに、開け放たれたドアから、誰かが車内に忍び込もうとしている気配がした。

何かを奪おうとする手。咄嗟にそれを止めようとする私。

しかし結局、何か大切なものを持ち去られてしまったような気がする。

それは物ではなかったかもしれない。

あるはずだった対話の続き、差し出せなかった謝罪、あるいは渡せなかった優しさ。

誰かが去っていく背中を見送りながら、私はその“気まずさ”と“悔しさ”とともに、再び車を走らせる。

後部座席には、何か言いたげな人がいる。

しかし、その言葉はうまく届かず、すれ違いが堆積し、やがて怒りの火種となって燃え上がる。

■ 何も選ばなかったことが、いちばん強い選択だったのかもしれない

夢のなかでは、複数の「関係」が同時に存在していた。

現在とも過去ともつかない人々が、一つの場に居合わせている。

かつて交わした感情が、眠っていたまま取り残されていたのだろうか。

夢という風景のなかで、その感情たちはふいに顔を上げる。

咄嗟の反応、語気の強さ、身体に宿る拒絶や親密さの感覚。

選びとった言葉よりも、選びきれなかった沈黙が、空気を支配していた。

ひとつの名前を呼び間違えたことで、私ははっとした。

そのとき口をついて出た名前は、とうの昔に閉じられた関係のものだった。

もう戻るつもりはない。

しかし、未だに夢の中ではその名前が私を呼び返す。

選ばなかったこと、選べなかったこと、選ぶことすら拒んだあの瞬間。

そこに、まだひとつの扉が閉じたまま残されている。

■ 過去を“選び直す”ことでしか、未来は変わらない

プロセスワークは「未完了の選択」が夢に現れると言う。

誰かに差し出せなかった言葉や、向き合えなかった感情。

それらが別の形となって夢に現れ、私たちに問いを投げかけてくる。

あの時、何を選ばなかったのか。

あの時、選ばずに済ませたその先に、どんな未来が閉じられたのか。

夢のなかでしか立ち返れない過去がある。

そして夢のなかでなら、もう一度その扉に手をかけることができる。

■ 夢は、開かれなかった扉の前に私たちを連れ戻す

忘れたふりをしていた場面。

もう終わったことにしていた関係。

何でもなかったように見過ごした感情。

夢はそれらの“見えない結び目”を、指差す。

それをほどかない限り、次の選択肢は立ち上がらないのだと。

しかし、もう一度向き合ったからといって、過去を変えることはできない。

ただ、変わらなかった過去を、違うまなざしで見ることはできる。

その視点のずれが、未来の別の選択肢を生み出すことがある。

それが、夢の風景が見せてくれる“再創造”という可能性なのかもしれない。

では、選びなおすべきものは──いま、どこに潜んでいるのだろうか。

Vol.6|一度、失われたとしても

— 再び立ち会うための風景 -

誰もいない家のなかを歩いている。

壁のひとつひとつ、家具のひとつひとつに、どこか懐かしさがある。

それは、かつて自分が住んでいた場所のようでいて、どこか異なる。

子どものころの家に似ているようで、そうでもない。

ただ、ここが「かつての風景」だということだけは、わかる。

身体が、それを知っている。

あの時、何が失われたのかは、うまく言葉にできない。

しかし、たしかに喪失があった。

ある瞬間から、いくつかの風景は遠ざかっていった。

記憶の底に沈み、触れようとすればするほど、靄がかかる。

だがこの夢のなかでは、風景がふたたび息を吹き返している。

失われたものが、ゆっくりと形を取り戻し、そこに“誰か”の気配が漂い始める。

その“誰か”とは、たぶん、かつての自分自身だ。

■ ふたたび立ち会うための、長い時間

ここまでの旅路を思い返してみる。

名づけることのできないものに形を与えるために、とぎれとぎれの記憶と向き合い、夢の断片に耳を澄ませてきた。

「風景」として再び出会うことを願って。

あるいは、もう一度それに立ち会うことが、今の自分にとって必要なことだと、どこかで知っていたから。

夢とは、無意識の残響だけではなく、再構成されゆく現実の風景でもあるのかもしれない。

忘れたもの、見失ったもの、あるいは言葉にできなかったものが、ゆっくりと、少しずつ姿を現し始める。

■ 「終わり」という言葉に、引かれた輪郭線

ここでいったん筆を置こうと思う。

ただ、それが「終わり」を意味するとは、どうしても思えない。

むしろこの一連の旅路そのものが、ある種の入口だったようにも感じられる。

風景は、完全に言葉にすることができない。

ただ、かすかに手を伸ばすことだけはできる。

そして、その手のひらにふと触れる何かがあったとき、そこには、かつて失われたものと再び出会う可能性が、わずかでも宿っているのではないだろうか。